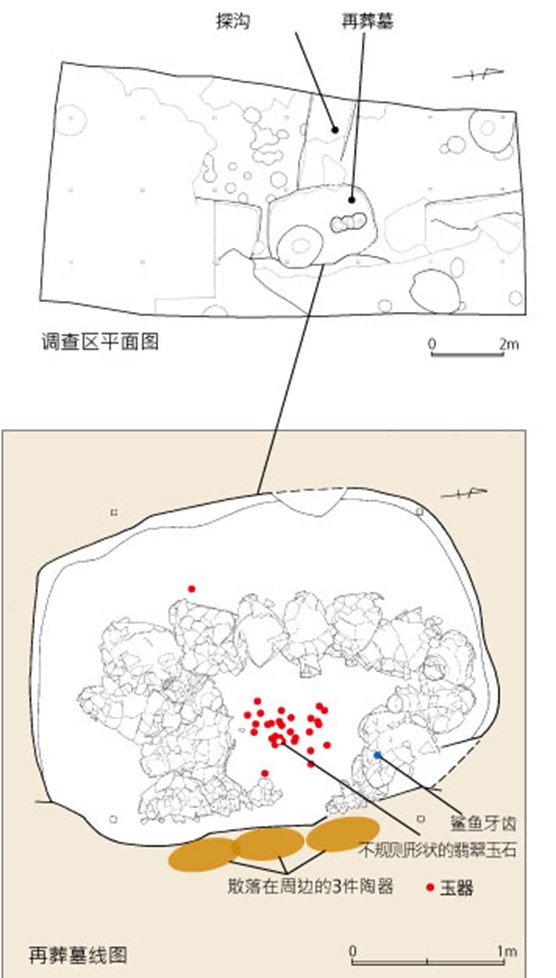

2024 弥生 宿尻遗址(茨城县常陆大宫市 弥生时代中期(约2300年前))

弥生时代的再葬墓周围呈环状放置着一圈壶形陶器

宿尻遗址是弥生时代中期的再葬墓遗址,位于那珂川左岸的中位段丘之上,毗邻大沢川与鷲子山的交汇处。这类再葬墓的特点是将遗骨放入壶形陶器中,并常与人面陶器共同下葬。这类人面陶器在东日本地区较为常见,其特色是在陶器的口颈部立体化地塑造人面,而陶器的腹部则象征着身体。在常陆大宮市内,已知的再葬墓遗址包括久慈川流域的泉坂下遗址和中台遗址,以及那珂川流域的小野天神前遗址等。宿尻遗址是该市内发现的第四个再葬墓遗址。

在令和元年(2019年)进行的试掘调查中,考古人员首先发现了具有陶器陪葬特征的土坑遗迹。由于推测这些土坑极有可能是再葬墓,因此进行了进一步的发掘调查,并最终发现了陪葬有排列成马蹄形的15个壶形陶器的再葬墓。另包括单独发现的3个陶器在内,猜测这18个陶器原本可能是环状排列的。在这些环状排列的壶形陶器的中央散落着破碎的管玉、翡翠制小玉以及不规则这些管玉的碎片分散在土层之中,推测是故意将其损毁之后并在填埋土坑的时候撒入的。此外,在其中一个陶器里面还发现了鲨鱼牙齿。

出土的壶形陶器大多保存完好,但是也有个别缺少了口颈等部位。值得注意的是,附着有碳化物的陶器明显比较多。因此可以推测,这些陶器并非为了埋葬目的而制作的,而是日常之中使用的陶器。

许多陶器的颈部刻有纹饰,由左右倾斜的下沉线条组合而成,有格子状纹、重三角纹和重菱形纹。其中一件陶器的颈部之上,用线条刻画了一个三角形,并且中间有一个圆点。它与泉坂下遗址一号墓坑出土的人面陶器上的眼睛非常相似,很可能是人面的一种简化形式。

与常陆大宫市其他再葬墓遗址(如泉坂下、中台、小野天神前等)相比,宿尻遗址呈现独特特征:目前仅发现单座再葬墓,而非其他遗址常见的墓群。这一差异为研究区域葬俗的多样性提供了重要线索。

宿尻遗址是在不同地点发现再葬墓的有趣实例,也是阐明东日本弥生时代墓葬制度的重要遗址。(石川优水)。

被摆放成“环状”的壶形陶器群:在总共15件陶器之中,有12件的口部朝向土坑的中央,另有2件朝向一边的墙壁,而缺少口部的1件陶器的底部则朝上放置。

茨城县北部主要的弥生时代再葬墓:久慈川与那珂川及其支流沿岸分布着多处重要遗址,主要集中于久慈川流域的高原边缘与河流阶地。在久慈川水系,已发现海后遗址、史迹坂下遗址、中台遗址;而那珂川流域则分布着小野天神前遗址、北方遗址和宿尻遗址。

遗址远景(从东方向拍摄)

再葬墓出土的壶形陶器:瓢形或没有口颈的陶器也被使用。中间最靠前一列的陶器高40cm。

泉坂下遗址的人面陶器

被摆放成“环状”的壶形陶器(从北方向拍摄)