2024 绳文 唐堀遗址(群马县东吾妻町 绳文时代后期~晚期(约4500~2500年前))

揭示了绳文人的生活方式和祭祀活动的山间水域遗址

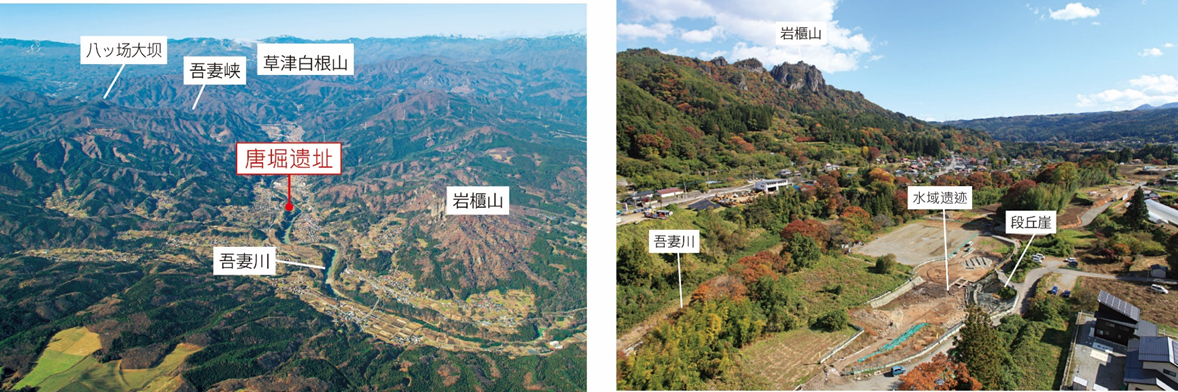

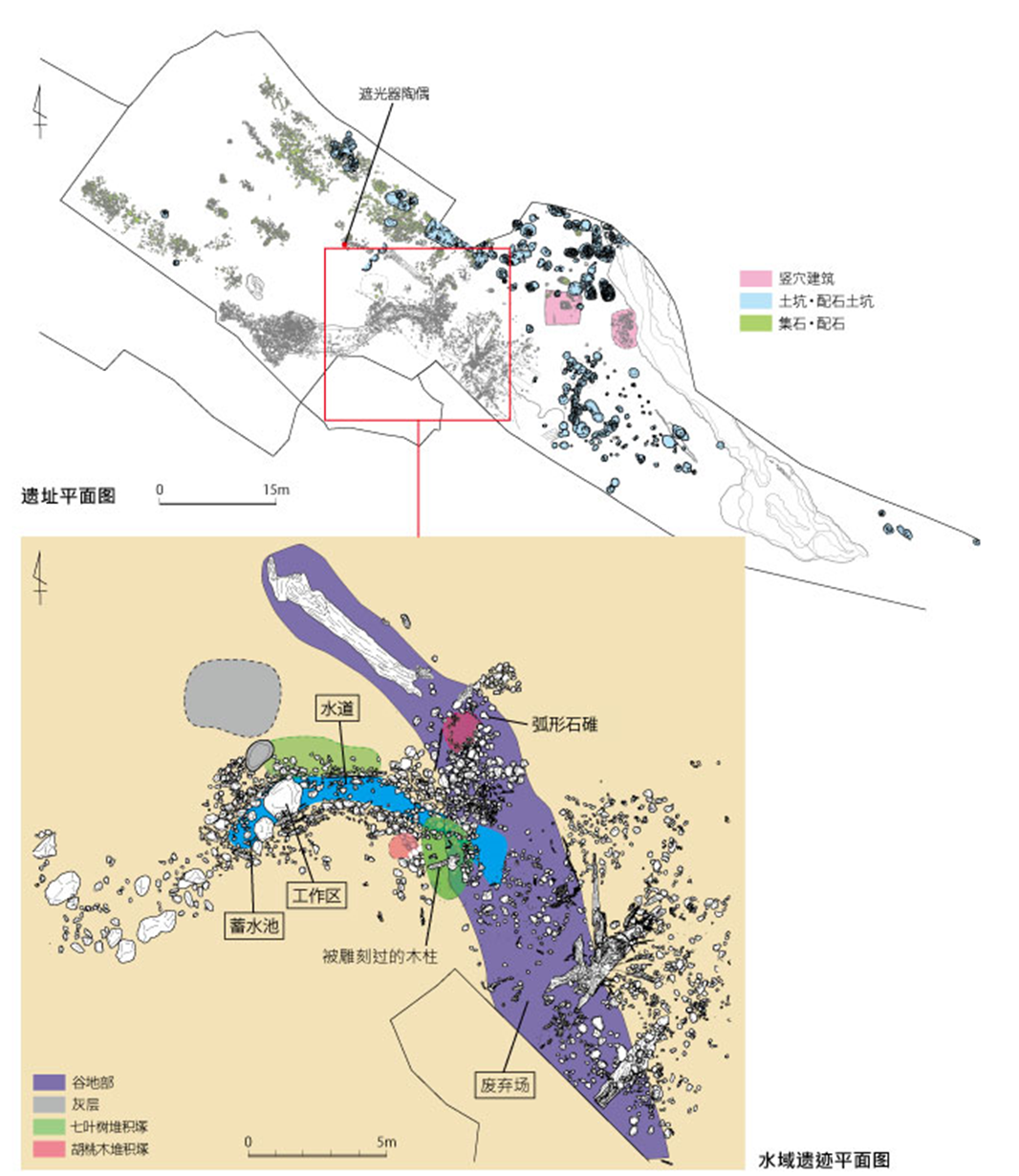

唐堀遗址位于关东北部海拔约400m的山间地带,坐落在可以俯瞰岩櫃山雄伟悬崖的吾妻川中流域狭窄的下层台地上。遗址周边自然风光秀丽,吾妻川上游约10公里处分布着以红叶闻名的吾妻峡、八ッ场大坝和川原汤温泉。随着上信高速公路的建设,相关部门在此进行了发掘调查,发现了绳文时代后期到晚期的水域遗址、竖穴建筑、土坑、立石、集石等遗迹。出土遗物种类丰富,包括陶器、石器、被雕刻过的木柱、陶偶、耳饰、石制品,以及大量的七叶树果实、胡桃壳、动物骨骼等。值得注意的是,由于只发现了两座竖穴建筑,表明此遗址并非聚落遗址,而是用于加工树木果实的生产遗址。

该遗址最引人注目的是其水域遗迹,其功能主要是通过浸泡去除七叶树果实的苦味。经考证,此水域遗迹的年代约在绳文时代后期后叶到晚期前叶(大约3400至3150年前),并在此期间使用了200多年。遗迹全长约20m,整体由上游的储水池、工作区、水道和废弃场组成。其中工作区建在直径1.6m的平坦巨石之上,清水从储水池流到这里,再排入水道。谷地部分则建有堆叠成圆弧状的石堆。废弃场内堆积着多层七叶树果壳,证明这里是处理废弃物的场所。此外,在工作区旁边还发现了一层由木灰堆积而成的“灰层”,也就是说曾在这里使用木灰来去除七叶树果实的苦味。

在水道石堆下方出土了一根雕刻木柱,推测是用于水域遗迹祭祀活动的器物。木柱完好无损,长153cm,最大宽36cm,四面加工成方柱,其中一面上阳刻有U形纹样。木柱使用了日本栗木,经过年代测定确认其年代为约3240年前。这也是继石川县的真脇遗址、岩手县的萪内遗址之后,第三次在日本发现绳文时代的雕刻木制品。此件遗物极为珍贵,有助于我们更深层次地了解绳文人的精神文化世界。

遮光器陶偶是一块宽12cm的头部碎片,若完整复原,其高度将达到30cm。这件陶偶具有典型的特征:大而圆的眼睛、精细的打磨工艺,以及器物表面残留的红色的涂层。其胎土细腻,与其他陶偶和陶器的胎土不同,因此推测它是在以亀ヶ岡文化为代表的日本东北地区制作的,并因某种原因被运送到了距离较远的群马县的唐堀遗址。

遗址出土的石制品包括翡翠制垂饰、勾玉等装饰品,还有石棒、岩版、独钴石等,其中一些石制品造型独特,呈现出人形或面部特征,宛如精灵般的形态。陶制品方面,除了玉类之外,还出土了约800件耳饰(部分已破损)。耳饰的直径从约1到10cm不等,且纹饰种类丰富,部分还保留着红彩和黑漆的装饰。特别值得注意的是,其中一些耳饰的纹样与雕刻木柱上的U字形纹饰相似,为研究绳文人的装饰艺术提供了重要线索。

水域遗迹的出土物中不仅有木果的残骸,还发现了木柱、陶偶、岩版、石棒等祭祀相关遗物,以及玉类、耳饰等装饰品。这些发现表明,该遗迹可能兼具食物加工和祭祀活动的双重功能。

总之,唐堀遗址对于了解生活在关东西北部山间的绳文人的饮食习惯、精神文化以及地区间交流等方面具有重要意义。(关口博幸)

水域遗迹(从西方向拍摄):图中从下往上依次为使用石头、横木筑成的储水池、工作区和水道。位于中间的工作区布满了巨大的卵石。蓄水池、工作区、水道

遗址远景(从东方向拍摄)

遗址全景(从西南方向拍摄):为了利用从段丘崖之中涌出的丰富的水资源,因此将水域遗迹建在了段丘崖的正下方。远方的岩櫃山麓也有着因心形陶偶而闻名的乡原遗址。

被雕刻过的木柱:木柱呈一头突起的尖柱状,其中一面雕刻了一排U字形纹饰。当时的人们通过削减周围的部分,使U字形纹饰得以凸显出来。木柱的中心有一个突起,可以此为基点,上下对称地雕刻出相同形状、大小、深度和间距的U字形纹样。此遗物保存完好,为栗木材质,全长153cm,最大宽度36cm。另外,雕刻部分长87cm,宽23cm,高3-5cm。目前将其年代定为绳文时代后期晚段(约3240年前)。

遮光器陶偶的头部碎片:此遗物表面被精细打磨过,最显著的特征是其突起的大型圆形眼睛。纹饰的缝隙之间仍留存有红色涂料的痕迹。可惜的是,腹部、手足部的碎片并未找到。此陶偶残存的部分高9.3cm、宽12cm。其年代为绳纹时代晚期(约3100年前)。

陶耳饰:共发掘出土约800件(包括完整的个体和碎片)。均为圆形,直径从8mm到106mm不等。它们的大小和纹饰各不相同,仅一对的纹饰和大小完全相同。这些陶耳饰有的涂有红漆,有的涂有黑漆,还有的纹饰与木雕圆柱上的 U 字形纹十分相似。