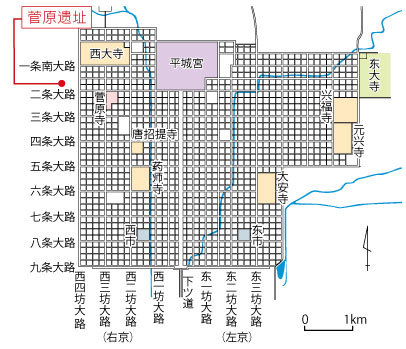

2024 古代 菅原遗址(奈良县奈良市 奈良时代(8世纪中叶))

可能是与行基(日本高僧)相关的最古老的圆形建筑多宝塔

菅原遗址坐落在平城京西北部的一座小山上。 从山顶向东眺望,菅原寺(现喜光寺)、平城宫和远处的东大寺尽收眼底。1981 年,奈良大学领导的菅原遗址研究小组在山谷深处进行了发掘,发现了一座佛教寺庙平台建筑,并由此推断它可能是行基在畿内地区建造的“49座寺庙”之一的“长冈院”。行基(668~749年)是奈良时代的高僧,曾参与建造东大寺大佛。发现佛寺39年后的2020年,在开发住宅用地之前,相关部门对顶北部的两个地点(北区和南区)进行了发掘,在南区发现了一座圆形建筑,其周围有走廊和围墙。根据出土文物推测,该建筑始建于奈良时代(8世纪中叶)。

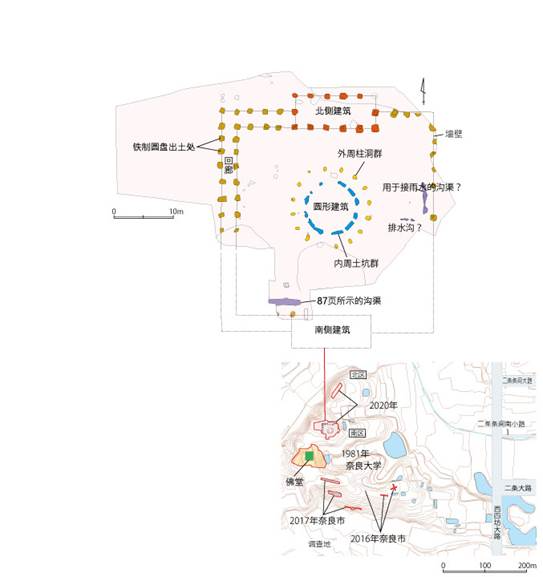

圆形建筑主要由两类遗迹组成。第一类是一组相当大的、形状不规则的平面土坑群(内周土坑群)。内周土坑群很浅,底部形状不规则,些平面呈直线,有些则呈波浪形。另外,还有一些凝灰岩碎片散落在土坑的底部。这些迹象表明,留存下来的这些石质材料遗迹的作用为支撑此建筑,而非装饰。另一类则是环绕在内周土坑群外围的一组柱洞(外周柱洞群)。推测其由16个柱洞组成,且每个柱洞间距相等,呈环形排列,这一点与内周土坑群有所不同。柱洞直径约80厘米,所用木柱直径约17cm。

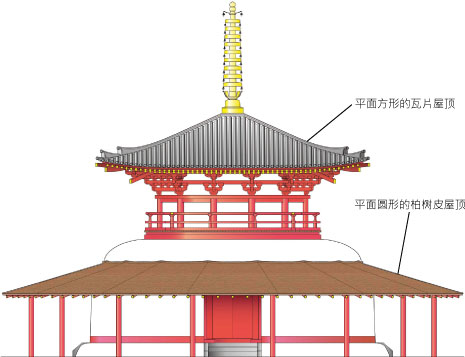

元兴寺文化财研究所与建筑史专家一起,根据发掘出的遗迹和瓦片特征,以及当时建筑物的样式,尝试对圆形建筑进行了复原。结果表明,这种建筑物的底层是圆形墙体结构,上层则是使用小型瓦片堆砌而成的方形结构,并推测整个建筑是一个具有异层结构的多宝塔型建筑。然而,与平安时代之后留存下来的多宝塔相比,圆形建筑有许多独特之处,如下层建筑为圆形并带有裳阶(副阶)等。此外,由于技术上的不成熟(如圆形壁体与裳阶无法水平连接),因此这可能是日本宝塔建筑的原始形态之一。在奈良时代,平面为圆形的建筑并不常见,然而像八角堂这样的建筑却偶有出现。通常,此类建筑用于纪念故人或进行追善供养。因此,该圆形建筑可能也是出于同样的目的而建造。2020年的考古调查不仅为原遗址是“长冈院” 的假说提供了证据,还明确了“长冈院”建立的目的是为了行基的供养。菅原遗址维护至9世纪初,但是最终被拆除,这一过程可能与行基遗骨的迁移有关——根据《犬僧上舍利记》记载及林寺行基墓的发现,推测此处"多质之塔"兼具供奉与埋葬功能,其废弃反映了从塔庙到墓葬的变迁过程。这些发现为理解奈良时代佛教建筑发展及行基信仰提供了重要实物证据。(村田裕介)

遗址俯瞰图(图上方为北方向):圆形建筑位于丘陵山顶的平地之上。与西侧的空地相比,东侧的平地通过填土扩大,以便于建筑扩张。

遗址位置图:这座圆形建筑位于平城京二条条间南小路西侧的延伸段。可能是特意将其建在与平城京比较相近的位置。

调查地南区平面图:圆形建筑位于方形围墙的中心。走廊南北长约38.5m(内侧尺寸34.6m)圆形建筑的西部是走廊,而东部则是固定的柱墙。据推测,这样做是为了突出从圆形建筑向东眺望的效果,同时也便于从平城京内看到圆形建筑。

圆形建筑:圆形的内周土坑群和外周柱洞群表明,当时建造的是一座多宝塔式建筑。

圆形建筑复原图:据推测,内周土坑群中的石块很可能在建筑完工后被完全隐藏,从外部无法观察到。这些石块的主要功能是支撑上部结构的重量,其圆形排列方式表明上部建筑可能采用了独特的圆形结构设计。外周柱洞群围绕在内周土坑群的外围,可能是用来支撑用柏树皮覆盖的裳阶(副阶)屋顶。

柏树皮葺:用柏树皮搭建屋顶是一种传统的建筑工艺。虽然瓦片屋顶技术自飞鸟时代就已在日本出现,但在平安时代,随着民族文化风格的兴起,柏树皮屋顶逐渐成为寺院建筑的主流形式。

裳阶(副阶):裳阶是日本传统寺庙建筑中的一种特殊构造,其环绕于外檐墙周围,指在建筑主体外围附加的一圈回廊结构。

小型鬼面纹瓦当:在昭和56年度(1981年)的考古发掘中,从佛堂基座周围出土了这件小型瓦当。此物仅为一般瓦片大小的2/3,推测可与小型瓦当进行组合。其设计与平城宫出土的瓦片有很多共同之处,应归类为平城宫Ⅲ式,这表明此物与制作平城宫瓦片的工匠有着某种关系。菅原遗址出土的6件小型鬼面纹瓦当全部采用相同的设计。长23.4cm、宽20.4cm、厚3.4cm。