カフェ de 考古学 2025開催のお知らせ

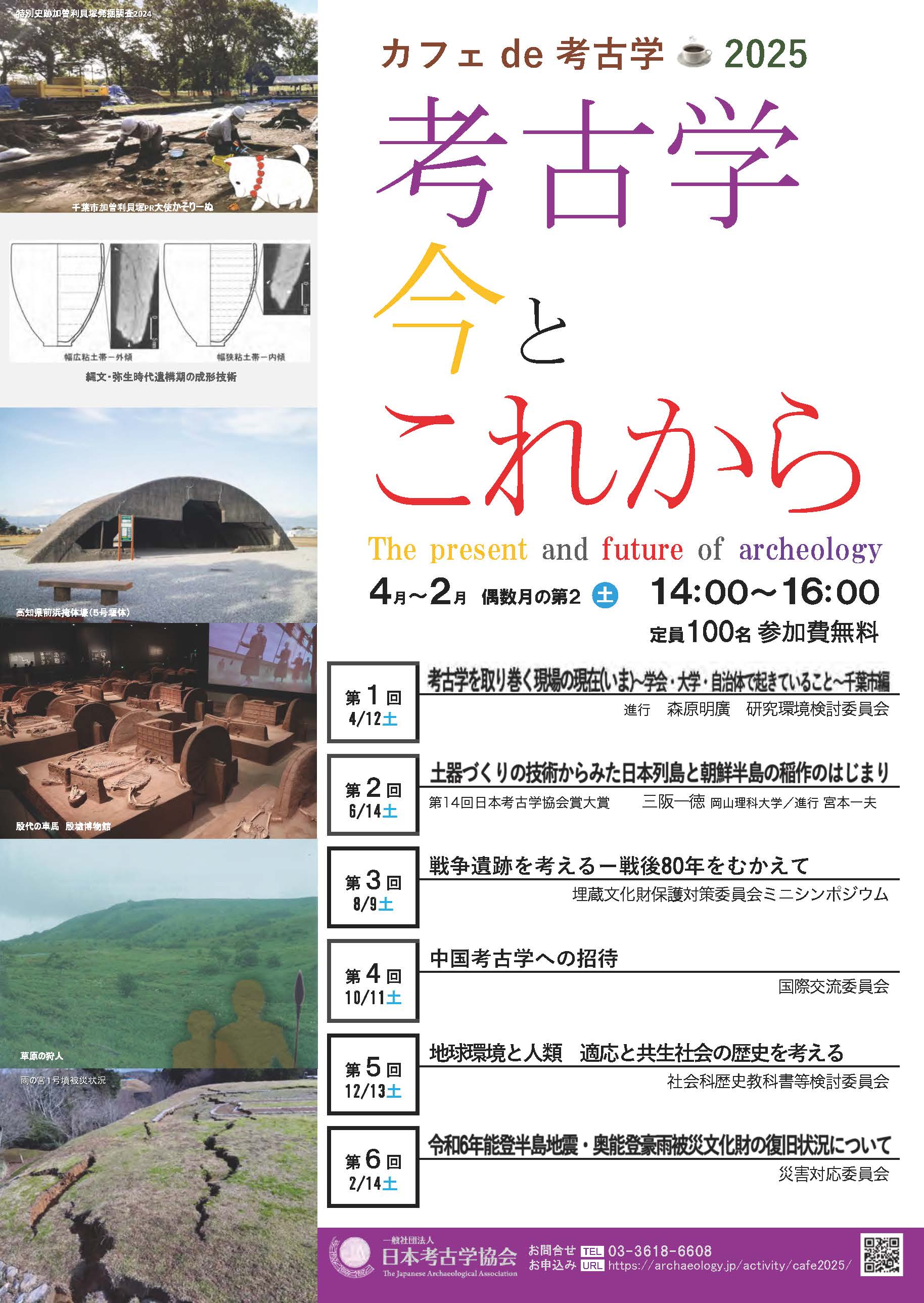

カフェ de 考古学 2025「考古学 今とこれから」開催のお知らせ

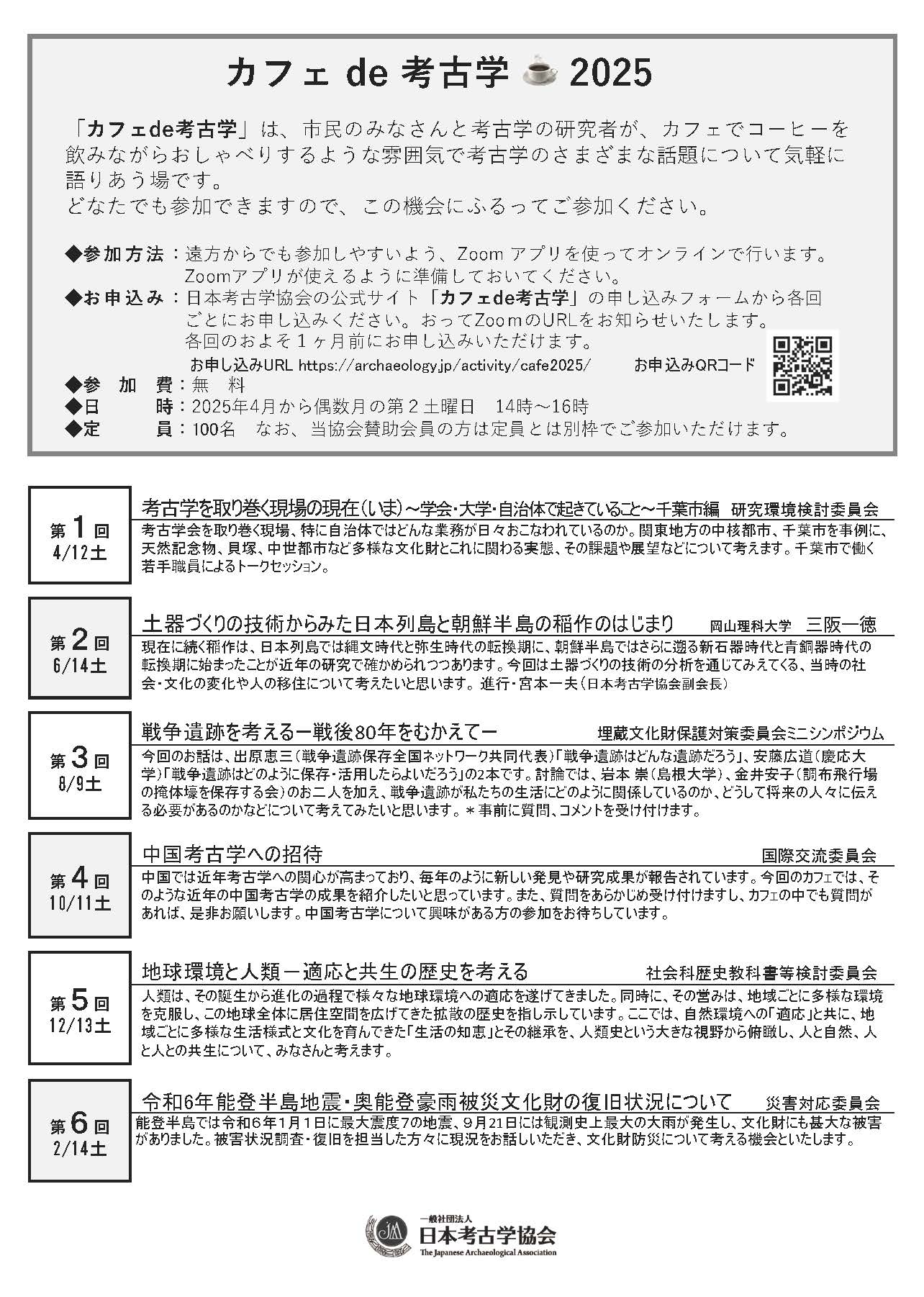

本イベントは、市民の方々と考古学の研究者が、カフェでコーヒーを飲みながらおしゃべりするような雰囲気で考古学のさまざまな話題について気軽に語り合う場です。

どなたでも参加できますので、会員の皆様には会員以外の方もお誘いの上、ふるってご参加いただきたくご案内申し上げます。

日 時:2025年4月~2026年2月 偶数月の第2土曜日 14:00~16:00

会 場:Zoomによるオンライン開催

主 催:一般社団法人日本考古学協会

参加費:無料

定 員:各回100名

参加方法 :Zoomアプリを使ってオンラインで行います。Zoomアプリが使えるように準備しておいてください。

プログラム:各回ごとに異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お申込み :下記の申込フォームから各回ごとにお申し込みください。おってZoomのURLをお知らせいたします。各会のおよそ1ヶ月前からお申し込みいただけます。

第2回 6月14日(土)開催

「土器づくりの技術からみた日本列島と朝鮮半島の稲作のはじまり」(定員100名)

※申込締切:6月11日(水)15時

第2回 6月14日(土) 定員100名

「土器づくりの技術からみた日本列島と朝鮮半島の稲作のはじまり」第14回日本考古学協会賞大賞

講師:三阪一徳(岡山理科大学) 進行:宮本一夫(日本考古学協会副会長)

現在に続く稲作は、日本列島では縄文時代と弥生時代の転換期に、朝鮮半島ではさらに遡る新石器時代と青銅器時代の転換期に始まったことが近年の研究で確かめられつつあります。今回は土器づくりの技術の分析を通じてみえてくる、当時の社会・文化の変化や人の移住について考えたいと思います。

第3回 8月9日(土) 定員100名

「戦争遺跡を考える─戦後80年をむかえて」(ミニシンポジウム) 担当:埋蔵文化財保護対策委員会

今回のお話は、出原恵三(戦争遺跡保存全国ネットワーク共同代表)「戦争遺跡はどんな遺跡だろう」、安藤広道(慶応大学)「戦争遺跡はどのように保存・活用したらよいだろう」の2本です。討論では、岩本 崇(島根大学)、金井安子(調布飛行場の掩体壕を保存する会)のお二人を加え、戦争遺跡が私たちの生活にどのように関係しているのか、どうして将来の人々に伝える必要があるのかなどについて考えてみたいと思います。*事前に質問、コメントを受け付けます。

第4回 10月11日(土) 定員100名

「中国考古学への招待」 担当:国際交流委員会

中国では近年考古学への関心が高まっており、毎年のように新しい発見や研究成果が報告されています。今回のカフェでは、そのような近年の中国考古学の成果を紹介したいと思っています。また、質問をあらかじめ受け付けますし、カフェの中でも質問があれば、是非お願いします。中国考古学について興味がある方の参加をお待ちしています。

第5回 12月13日(土) 定員100名

「地球環境と人類─適応と共生社会の歴史を考える」 担当:社会科・歴史教科書等検討委員会

人類は、その誕生から進化の過程で様々な地球環境への適応を遂げてきました。同時に、その営みは、地域ごとに多様な環境を克服し、この地球全体に居住空間を広げてきた拡散の歴史を指し示しています。ここでは、自然環境への「適応」と共に、地域ごとに多様な生活様式と文化を育んできた「生活の知恵」とその継承を、人類史という大きな視野から俯瞰し、人と自然、人と人との共生について、みなさんと考えます。

第6回 2026年2月14日(土) 定員100名

「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨被災文化財の復旧状況について」 担当:災害対応委員会

能登半島では令和6年1月1日に最大震度7の地震、9月21日には観測史上最大の大雨が発生し、文化財にも甚大な被害がありました。被害状況調査・復旧を担当した方々に現況をお話しいただき、文化財防災について考える機会といたします。

第1回 4月12日(土) 定員100名

「考古学を取り巻く現場の現在(いま)~学会・大学・自治体で起きていること~千葉市編」

担当:研究環境委員会

考古学会を取り巻く現場、特に自治体ではどんな業務が日々おこなわれているのか。関東地方の中核都市、千葉市を事例に、天然記念物、貝塚、中世都市など多様な文化財とこれに関わる実態、その課題や展望などについて考えます。千葉市で働く若手職員によるトークセッション。

終了しました。