この度の公式サイトリニューアルに伴い、2025年4月24日から、各人の会員ID及びパスワードを記した「ホームページ会員ログイン情報について」という封書を郵送にてご送付させて頂いております。

ログインなどにつきまして、不明な点などありましたら、「問い合わせフォーム」などにて協会事務局へ問合せ下さい。

平素より、当協会の活動にご理解・協力をいただき誠にありがとうございます。

会員ページ右肩に表示されております、入金情報「会費未納分〇年」は状況反映までにお時間をいただきます。

特に、会費決算・会計監査の関係で2025年4月1日以降にご入金いただいた会費につきましては現在は反映されておりませんのでご注意ください。

入金反映にお時間をいただき誠に恐縮ではございますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申しあげます。

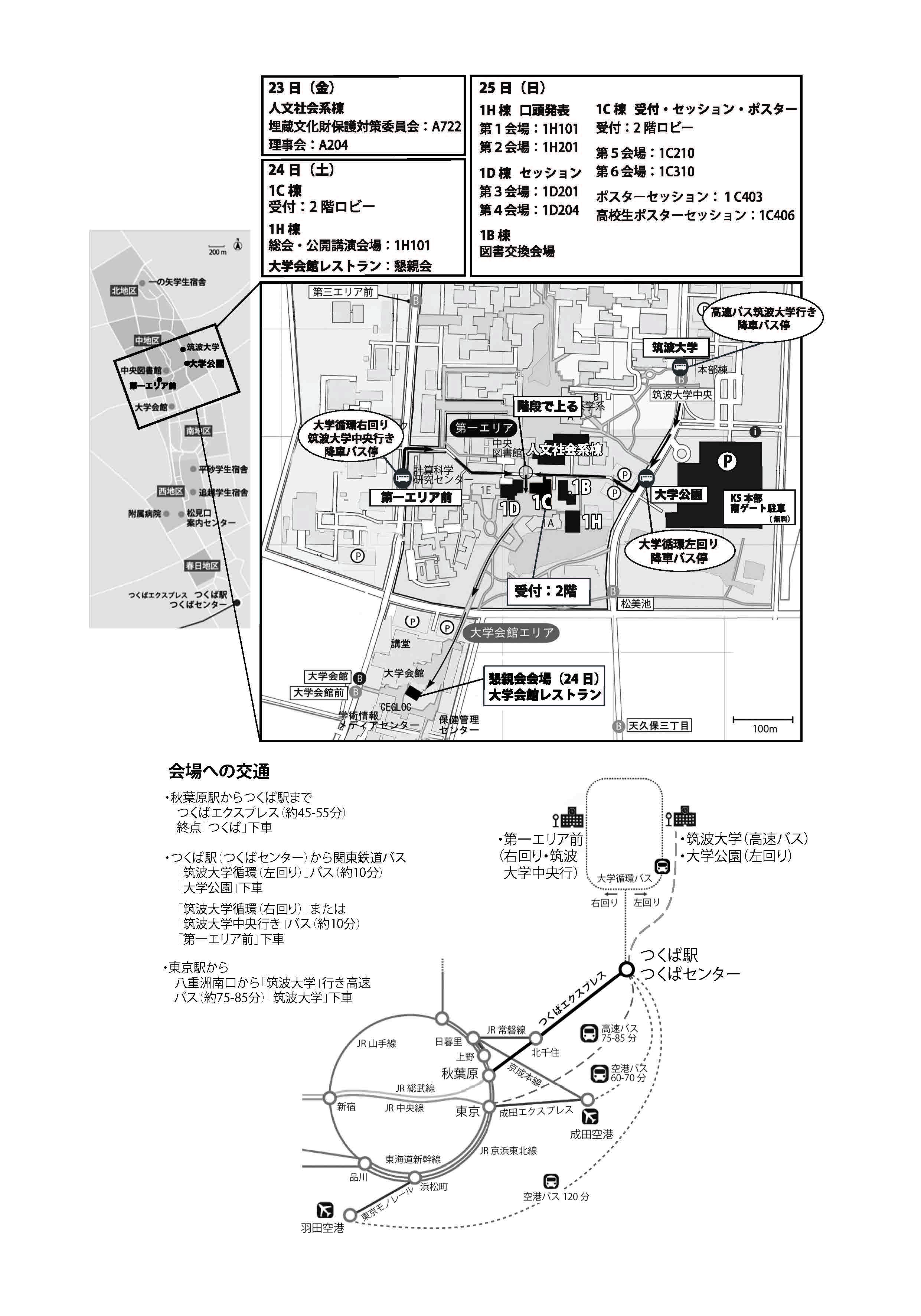

一般社団法人日本考古学協会第91回(2025年度)総会は筑波大学筑波キャンパスを会場として、下記の要領で開催いたします。今総会は、総会・公開講演会及び研究発表会は対面とオンラインのハイブリッド方式で、懇親会・図書交換会、ポスターセッションのコアタイムは対面で実施します。

【会員の皆様へ】

会場・配布資料等の準備がありますので、参加申し込みは、『会報№214』同封の葉書または当会ホームページの申込フォームから4月26日(土)までにお送りください。

また、総会は、定款第14条に従って開催されます都合上、当日出席できない正会員は『会報№214』同封葉書の委任状に署名(自署)し送付いただくか、あるいは申込フォームで「議決権の委任」の項目を選択いただき、必ず提出してくださるようお願いいたします。

※4月26日(土)以降もお申込みを受付けておりますが、5月21日(水)までにお手続きください。以降のお申込みはできません。(5.16追記)

※5月8日(木)以降に会場参加でお申込いただいた会員におかれましては、既に登録住所に資料発送を手配していますので、会場参加の場合でも『第91回総会研究発表要旨』はご持参くださいますようお願い申し上げます。ご持参いただけない場合も、印刷部数の関係から受付での再配布はできませんので、ご承知おきください。(5.16追記)

会員申込フォームはこちら

【非会員の皆様へ】

土曜日の公開講演会・懇親会、日曜日の研究発表会の参加を希望される方で、会場参加をご希望の場合は直接お越しください(申し込みは不要です)。オンライン参加をご希望の場合は、下記申込フォームからお申込みくださいますよう、お願いいたします。

なお、非会員でオンライン参加を希望される方は、オンライン参加料(1,000円)をいただきます。

学生のオンライン参加は無料です。申込フォームからお手続きください。

※5月21日(水)までにお手続きください。以降のお申込みはできません。

非会員申込フォームはこちら

記

| 期 日 | 2025年5月24日(土)・25日(日) |

|---|---|

| 会 場 | 筑波大学筑波キャンパス(茨城県つくば市天王台1-1-1) |

| 主 催 | 一 般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会第91回総会実行委員会 |

| 事務局 | 日本考古学協会第91回総会実行委員会(実行委員長 滝沢 誠) 〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学人文社会系(滝沢誠研究室) ℡.029-853-4044 |

| 開催方法 | 会場参加、及びオンライン上でのライブ配信 |

<総 会 日 程>

5月23日(金)

◎埋蔵文化財保護対策委員会 14時00分~17時00分

会場:筑波大学人文社会学系棟7階 A722会議室・オンライン

◎理事会 16時00分~

会場:筑波大学人文社会学系棟2階 A204会議室・オンライン

5月24日(土) 総会・公開講演会・懇親会

総 会

会場:筑波大学第一エリアH棟1階 1H101大講義室

9時00分 受付開始

10時00分 開 会

挨 拶

議長団及び書記の選出

会務審議

入会資格審査

新入正会員の挨拶

会務報告

表 彰

12時30分 閉 会

※オンラインでの参加の場合は、発言はできません。

公開講演会

会場:筑波大学第一エリアH棟1階 1H101大講義室

14時00分 開 会

「西アジア新石器時代の社会─ギョベックリ・テペとその時代─」

三宅 裕氏(筑波大学教授)

「古墳時代葬制の総合的把握に向けて─『見えない』木棺の復元的研究─」

岡林 孝作氏(奈良県立橿原考古学研究所)

17時00分 閉 会

懇 親 会

会場:筑波大学大学会館レストラン

会費:6,000円

17時30分 開 会

19時30分 閉 会

※懇親会費は当日、総会受付で申し受けます。

5月25日(日) 研究発表会(口頭発表・セッション・ポスターセッション・高校生ポスターセッション)・図書交換会

会員受付 筑波大学第一エリアC棟2階ロビー

受付開始 9時00分~

口頭発表

10時00分 開 会

15時55分 第2会場 閉 会

16時20分 第1会場 閉 会

セッション

9時55分 開 会

16時20分 第5会場 閉 会

16時45分 第3・4・6会場 閉 会

※趣旨説明を5分で行うセッションは、午前午後ともに、口頭発表会場の開始時間より5分早く始まります。詳細は各会場をご確認ください。

◆第3会場:筑波大学第一エリアD棟2階 1D201講義室

セッション2「サピエンス数理先史学一新人拡散にともなう文化進化モデリング一」

◆第4会場:筑波大学第一エリアD棟2階 1D204講義室

セッション3「縄文中期から後期への社会変動を読み解く」

(日本人類学会骨考古学分科会との共催)

◆第5会場:筑波大学第一エリアC棟2階 1C210講義室

セッション5「土器で何を調理したのか?一土器残存脂質分析による学際的アプローチ(4)一」

セッション6「鉛同位対比からみた弥生・古墳時代の青銅器サプライチェーン」

◆第6会場:筑波大学第一エリアC棟3階 1C310講義室

セッション7 災害対応委員会

「能登半島地震をめぐる文化財被災の現状と対応」

セッション8 研究環境検討委員会 研究倫理部会

「アイヌ民族に関する研究倫理指針と日本考古学協会の役割」

ポスターセッション

会場:筑波大学第一エリアC棟4階 1C403講義室

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

掲示作業:5月25日(日) 9時30分~10時00分

掲示時間:5月25日(日) 10時00分~16時30分

解説時間:5月25日(日) 13時00分~14時00分

撤去時間:5月25日(日) 16時30分~16時45分

※解説は会場でのみ実施いたします。オンラインではポスターデータの掲載を予定しています。

高校生ポスターセッション

会場:筑波大学第一エリアC棟4階 1C406講義室

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

掲示作業:5月25日(日) 9時30分~10時00分

掲示時間:5月25日(日) 10時00分~16時30分

解説時間:5月25日(日) 13時00分~13時45分

表彰式:5月25日(日) 13時45分~14時00分

撤去時間:5月25日(日) 16時30分~16時45分

※解説は会場でのみ実施いたします。オンラインではポスターデータの掲載を予定しています。

※13時45分から、会場にて表彰式を行います。

図書交換会

会場:筑波大学第一エリアB棟2・3階

10時00分 開 場

15時30分 閉 場

※図書交換会について

・申し込み方法:①責任者(正会員・学生会員)氏名・住所・電話番号・メールアドレスを明記し、②交換図書一覧表(エクセルファイルで作成のもの、書式は自由)を添付の上、下記の実行委員会宛にEメールでお申し込み下さい(件名を「第91回総会図書交換会申込」として下さい)。

・締め切りは、4月7日(月)必着です。

・交換図書各2部と整理費を申し受けます。整理費は、事前に口座振込といたします。当日キャンセルされた場合には、整理費はお返しできませんのであらかじめご了承下さい。

・交換図書の搬入は、宅配便を利用していただき、個人搬入は禁止いたします。

・予定卓数を超えた場合には、先着順で締め切らせていただきます。

・詳細については申込み受付け後に、追ってご連絡いたします。

<図書交換会参加申し込み先>

日本考古学協会第91回総会実行委員会

筑波大学人文社会系(前田修研究室)

E-mail:maeda.osamu.gm@u.tsukuba.ac.jp

TEL:029-853-4034

昼食について

土日は、学食は営業しておりません。会場周辺の徒歩5分圏内には、コンビニエンスストア、喫茶店、中華料理店、インド料理店などがありますが、店舗数が限られているため、持参していただくことをお勧めします。

出張依頼状について

希望者には、出張依頼状を郵送いたしますので、返信用封筒に住所・氏名を明記し、110円切手を添付して、日本考古学協会事務局までお送り下さい。

会費の納入について

2019年度の総会から受付での現金による会費納入は扱っていませんので、事前に「郵便振替口座」あるいは「会費振込銀行口座」にお振込み下さいますよう、お願い申し上げます。

会場への交通機関について

・つくばエクスプレス「つくば駅」下車(秋葉原駅から所要約50分)、A3出口より地上バスターミナル(つくばセン ター)に出て、6番乗り場で関東鉄道路線バスに乗車、所要時間約10分。

※バスには右回りと左回りがあります(5月25日朝は増便予定です)。

・「筑波大学循環(右回り)」または「筑波大学中央」行に乗車した場合、「第一エリア前」下車。

・「筑波大学循環(左回り)」に乗車した場合、「大学公園」下車。

・東京駅八重洲南口から「筑波大学」行き高速バス「つくば号」に乗車(30分おきに運行、所要75-85分)、終点「筑波大学」下車。

駐車場について

学内のK5本部南ゲート駐車場(地図参照:750台駐車可、会場まで徒歩3分)を終日無料でご利用いただけます(出入口のゲートが開放されますので、出入りは自由です)。

感染症の流行に対する対応について

近年、総会・大会時に新型ウイルス等の感染症が流行し、その開催が危惧される事態が生じております。感染症の蔓延により最悪の場合には、総会・大会の全面的な開催中止、開催の場合でも会場を移動しての総会のみを実施し、公開講演、研究発表等諸事業の中止など大幅な予定の変更が予想されます。協会としては、会員の皆さまに逐一正確な情報をお伝えしようと考えております。万一変更が生じた場合には、協会公式サイトでお知らせいたしますので、常時確認をお願いいたします。

機関誌『日本考古学』の刊行予定は、第60号:2025年5月下旬、第61号:2025年10月中旬ですが、原稿は随時募集いたしております。 下記の「投稿規定」ならびに「執筆要項」をご確認のうえ、「原稿送り状」(ともに第58号巻末及び公式サイト「刊行物」に掲載)に必要事項を記入して、お送りください。ご不明な点は協会事務局までお問い合わせください。 皆様の多数の投稿をお待ちいたします。

- 機関誌『日本考古学』投稿規定

- 投稿資格:

原則として日本考古学協会会員に限定する。ただし、会員からの推薦があればこの限りではない。依頼原稿に関しても同じである。

- 著作代表者:

著者が複数の場合、著作代表者を明示すること。著作代表者は原稿審査に関わる連絡担当者になるとともに、全著者を代表して当該原稿の責任を負う。

- 原稿の種類:

論文、研究ノート、遺跡報告、書評、研究動向とする。

- 投稿手続:

投稿者は、必ず別紙「原稿送り状」を添えて日本考古学協会事務局宛に送付する。非会員の投稿には、会員の推薦状を添付する。推薦状の書式は問わない。

- 受 付:

編集委員会が原稿を受け取った日を「受付日」とする。受付後、「預かり状」を発送する。

- 査 読:

受付した原稿はすべて、複数の査読者による査読を行うが、研究動向・遺跡報告・書評原稿についてはこの限りではない。編集委員会は査読の結果を投稿者に通知する。査読の結果修正等を求めた場合、投稿者は、速やかにこれに応じて修正原稿を再提出する。なお、3ヶ月を越えて修正原稿の提出が無い場合は、それ以後新規投稿として扱う。

- 受 理:

査読の結果を受けて、編集委員会で採否を決定し、掲載原稿についてはその段階で「受理」とする。なお、原稿の掲載時期についても編集委員会が決定する。

- 別 刷:

掲載者には掲載雑誌3部と別刷30部を贈呈する。それ以外の別刷については、自己負担とする。希望者には執筆原稿のPDFも各執筆者に送付する。ただし、執筆者がWeb等にPDFを掲載する場合は、刊行後1年を経過した後とする。

- 著 作 権:

受理された原稿の著作権は、一般社団法人日本考古学協会著作権規定第4条により日本考古学協会に帰属するものとし、同規定第5条により著作権譲渡承諾書を協会に提出することとする。掲載原稿の転載等においても同規定第7条に従って行うこと。

- 優秀論文賞:

掲載された原稿のうち、編集委員会が選んだ「論文」は日本考古学協会賞・優秀論文賞へ推薦されることがある。

- 機関誌『日本考古学』執筆要項

原稿送付時には<原稿送り状>に必要事項を記入したものを必ず同封してください

- 原稿種類・枚数

原稿の種類は論文、研究ノート、遺跡報告、書評、研究動向があり、その判断については最終的に編集委員会が行います。 頁数については、それぞれ図版・和文要旨・英文要旨を含み、論文は20頁以内、研究ノートは16頁以内を厳守ください。遺跡報告は10頁、書評は4頁、研究動向は8頁を目処とします。

- 著 者 名

筆頭頁には著者名、文末には著者名と連絡先の掲載が必要です。所属先名とその住所、個人住所、メールアドレスのいずれかを一つは掲載してください。また連名の場合には、本文中に執筆分担もしくは作成事情等、文末に著作代表者を明記してください。

- キーワード

書評以外の原稿は、キーワードを対象時代・対象地域・研究対象の3項目について、それぞれ3点以内(句読点含む) ・合計20文字以内で明記してください。

- 論 文 要 旨

和文要旨は44字×20行程度の文字数でそれぞれの筆頭頁に、英文要旨は文末に掲載します。英訳が不可能な場合は編集委員会で行うので、和文で44字×10行以内の文章を用意してください。また、遺跡名・人名にはふりがなを、特殊な考古学の用語にはイタリックの指示を入れてください。

- 割 付 見 本

本誌はA4判・単色刷りで、版組を25字×48行の横2段組(和文・英文要旨頁は別組)としています。図版・写真・表については、1頁幅の場合は左右168㎜・天地の上限は232㎜、半分幅の場合は左右80㎜、天地の上限は232㎜として作成してください。なお、その範囲のなかにキャプションは含みません。原稿送付の際は必ず割付見本も同封ください。

- 原稿等の送付について

1)文書 文字原稿は、必ずテキスト(txt)で保存したデータと打ち出し原稿の2つを提出してください。

2)写真 銀塩写真は、モノクロの場合は印画紙に焼きつけ、カラーの場合はリバーサルフィルムでの提出がのぞましいです(ただし、掲載時はすべてモノクロ仕上げ)。電子媒体は保存したデータの他に、必ず紙媒体へ出力したものを同封してください。本文データに埋め込みやリンクした場合は元画像のファイルも併せて提出願います。

・電子媒体の入力条件:グレースケール300dpi以上、原寸以上で入力してください。

・電子媒体の保存条件:ワード・エクセル・一太郎へ貼り付けたものは使用できません。また、tiffでの保存を推奨しますが、jpgの場合は低圧縮を選択して保存願います。

3)図版 原則として電子媒体で提出してください。また、電子媒体で提出する場合も、データの他に必ず紙媒体へ出力したものを同封してください。本文データに埋め込みやリンクした場合は元画像のファイルも併せて提出願います。やむを得ず紙媒体での提出を希望される場合は、事前に必ず事務局へご相談ください。

・電子媒体の入力条件:線画のスキャニングは1,200dpi以上で、写真扱いの場合は、

モノクロ2階調グレースケール300~350dpi原寸で取り込んでください。

・電子媒体の作図条件:線幅は0.25point以上で作成し、下絵画像は透明機能は使用せず

削除しておいてください。黒部分はグレースケールで指示し、線の不必要な塗りの

情報は入れないでください。

・電子媒体の保存条件:aiまたはepsで保存したものを提供してください。

ワード・エクセル・一太郎へ貼り付けたものは使用できません。

線・画像はロックをかけるかアウトライン化し、図中の凡例などは、別のレイヤーに

打ち込みアウトライン化はしないでください。

- 本文中の表記等

1)章立ての数字には、ローマ数字を用います。

「はじめに」と「おわりに」は数字を付さないでください。

2)度量衡単位は、㎝、㎏、㎡などの1字扱いの記号を、数量は算用数字を使用します。

3)外国語関係(中・韓を除く)固有名詞は、原則としてカタカナ書きとし( )内に原語を記入します。

例:A.L.クローバー(Krober)

4)年代表記は、西暦と和暦を併記してください。

ただし、引用箇所はこの限りではありません。

例:2013(平成25)年

5)註は、本文中に通し番号を右肩付き1/4サイズで記載し、文章末尾の参考文献の前に一括して掲載します。

例:影響を受けた1)とされている。

6)句読点については 、 と 。 を使用します。

7)本文中の参考文献は、丸括弧のなかに著者名(名字のみ)と刊行年を明記し、

引用箇所が明確な場合はその頁数を記入してください。

同姓の場合は例にしたがってください。

例:****(田中2011)。 ****(小林達1988、25-56頁)。

8)団体・組織名の(株)や(財)は記載しません。

9)引用文などで、一重カギ括弧のなかに入る一重カギ括弧は二重カギ括弧とします。

例:その報告書では「重複しつつ築造するものを『連結式』」としている。

10)文末の文献一覧は、日本語文献と外国語文献、論文と報告書など区分をつけて

記載することができます。

日本語文献については50音順、それ以外はアルファベット順にそろえてください。

日本語文献の末尾には 。を使用しませんが、外国語文献の末尾には .をつけます。

記載順は下記のとおりです。

和文:著者名 発行年「論文名」『書籍名』号数 発行機関名 *-*頁

英文:著者名 発行年 論文名 書籍名(斜体) 発行機関名 pp.*-*

著者と訳者がある場合は、○○○○著(△△△△訳)とします。

著者が複数の場合は、3人目からを「***ほか」としてもかまいません。

雑誌の号数については数字だけでなく、№や第*巻第*号を記載します。

また著名な雑誌であっても、発行機関名を記入してください。

同著者の同年刊行の文献は、刊行年の後にa・b・c・・・を入れてください。

11)執筆者の手によらない図版・表・写真は、必ず典拠を明記してください。

それぞれのキャプション中でも、文末に出典一覧を添える方法でもかまいません。

また本誌掲載事項とは別に必ず出典一覧を提出ください。

12)許可が必要な図版・写真などをお使いの場合は、執筆者が許可を得てください。

- 校 正

執筆者校正は、原則として初校のみといたします。

登呂遺跡のある静岡市では、登呂ムラに人々が住むよりもずっと前から生活が営まれていたことがわかっています。

この展覧会では、登呂ムラのあった弥生時代とその前後にあたる縄文時代や古墳時代の静岡市域の遺跡から発見された出土品を紹介し、考古学や発掘調査によって知ることのできる静岡市の歴史を覗いてみます。登呂ムラがあった時代よりも前の時代や後の時代の人々の暮らしや風景はどのようなものだったのでしょうか。登呂遺跡と比べながら旅してみましょう

〇 会 期 令和7年(2025年)4月26日(土)~令和7年(2025年)6月29日(日)

〇 開催時間 9:00~16:30

〇 休館日 月曜日、祝日の翌日

※臨時休館、開館あり

〇 会 場 静岡市立登呂博物館 2階 特別・企画展示室

静岡市駿河区登呂5-10-5

電話 054-285-0476

〇 観覧料 一般300円、高・大学生200円、小・中学生50円

〇 URL https://www.shizuoka-toromuseum.jp/

〇 駐車場 約50台(有料)

〇 アクセス

■バス JR静岡駅南口バスターミナル・22番乗り場より

石田街道線「登呂遺跡」行 終点下車(所要時間約10分)

■車 東名静岡ICから約10分

東名日本平久能山スマートICから10分

■自転車 パルクルステーション5台分あり

日本学術会議は、先般4月15日に<次世代につなぐ日本学術会議の継続と発展に向けて~政府による日本学術会議法案の国会提出にあたって~>を発出しました。

日本学術会議は、第二次世界大戦を経て、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命として日本学術会議法に基づいて設立された日本のアカデミーであり、内閣総理大臣の所轄のもと、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として1949年に設立されました。

しかるに、政府が今国会に提出した日本学術会議にかかる法律案は、現行の日本学術会議を廃止して新たに法人として設立する内容です。日本学術会議の声明は、この法律案は問題が多く、日本学術会議と政府との信頼関係を損なうのではないかという懸念から発せられました。そして、ナショナルアカデミーとして組織が満たすべき5要件(①学術的に国を代表する機関としての地位、②そのための公的資格の付与、③国家財政支出による安定した財政基盤、④活動面での政府からの独立、⑤会員選考における自主性・独立性)を示した上で、国会において修正の可能性を含め、十分に慎重な審議を求めています。この声明が決定された第194回日本学術会議総会では、「日本学術会議法案の修正について」の決議もなされ、上記5要件の充足と、会長が示した5項目の懸念をすべて払拭することを求めています。

1948年に創設された日本考古学協会も、日本学術会議の設立過程と歩調を合わせるように戦後の新しい学術体制の整備を目指したもので、考古学研究を通して学術の進歩および学術成果をもとに社会の発展に寄与することを目的としています。

私たち日本考古学協会は、日本学術会議の今般の声明と決議を強く支持することをここに表明し、その趣旨が誠実に履行されることを求めます。

2025年4月25日

一般社団法人 日本考古学協会

会長 石川 日出志

全国の大学で開設された考古学関係講義一覧は、協会公式サイトで公開しております。

つきましては、本年度(2025年度)の大学における考古学関係講義につき会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

本年度(2025年度)に講座の新設・増設・訂正などがございましたら、下記の要領のとおり、協会事務局までメールにてお知らせください。

なお、お知らせのない場合は、前年度通りとして処理させていただきますが、協会公式サイト内でもアクセス数の多いページですので、何卒ご協力くださいますよう重ねてお願いいたします。

<記入例> 2025年度

| 大 学 名 | 講 座 名 | 職 名 | 氏 名 |

| 北海道大学 | 考古学概論 | 教 授 | 小 杉 康 |

| 東京学芸大学 | 文化財科学概論 | 専任講師 | 新 免 歳 靖 |

| 国士舘大学 | 考古学実習Ⅲ | 非常勤講師 | 井 上 尚 明 |

※講師の場合には、 専任か非常勤かの区別を明記ください。

※連絡先メールアドレス kogiichiranアットarchaeology.jp (アットの箇所を@に変換してご入力ください)

※編集の都合上、6月2日(月)までにお知らせいただきたくお願い申し上げます。