2023年4月〜2024年3月18日受入分

| No. | 寄贈者・機関名 | 書籍名 | 発行年月日 | 段ボールNo. |

| 1 | 高崎市教育委員会 | 萩原沖中遺跡10-協和キリン高崎工場HB7建設に伴う埋蔵文化財発掘調査- | 2023/3/31 | 1 |

| 2 | 八千代市教育委員会 | 西片乙津南遺跡Ⅱ 都市計画道路西片西宮線道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 2023/3/10 | 1 |

| 3 | 國學院大學 | 國學院大學紀要 第61巻 2023 | 2023/2/14 | 1 |

| 4 | 株式会社島田組 | 東京台東区 浅草田島町遺跡(誓願寺跡) 西浅草二丁目16番地点 ―(仮称)フュージョンホテル西浅草新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― | 2023/3/31 | 1 |

| 5 | 都留市教育委員会 | 都留市埋蔵文化財調査報告 第19集 山梨県都留市 城の腰第2遺跡・三ノ側遺跡 | 2023/3/31 | 1 |

| 6 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第86集 西原大塚遺跡 第234地点 埋蔵文化財発掘調査報告書 | 2022/4/28 | 1 |

| 7 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第87集 中野遺跡 第116地点 埋蔵文化財発掘調査報告書 | 2022/9/30 | 1 |

| 8 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第88集 中野遺跡 第117地点 埋蔵文化財発掘調査報告書 | 2022/10/31 | 1 |

| 9 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第89集 西原大塚遺跡 第235地点 埋蔵文化財発掘調査報告書 | 2023/3/31 | 1 |

| 10 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第90集 中野遺跡 第121地点 中野遺跡 第123地点 中道遺跡 第94地点 田子山遺跡 第172地点 埋蔵文化財発掘調査報告書 | 2023/3/29 | 1 |

| 11 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第91集 埼玉県志木市 埋蔵文化財調査報告書9 西原大塚遺跡第70地点 | 2023/3/31 | 1 |

| 12 | 埼玉県志木市教育委員会 | 志木市の文化財 第92集 志木市遺跡群26 中野遺跡 第87地点 中道遺跡 第74地点 田子山遺跡 第129地点 | 2023/3/29 | 1 |

| 13 | 王寺町 | 王寺町文化財調査報告書 第18集 西安寺跡第11次 発掘調査報告書 | 2023/3/29 | 1 |

| 14 | 王寺町 | 王寺町文化財調査報告書 第19集 西安寺跡 発掘調査報告書―舟戸神社境内編― | 2023/3/30 | 1 |

| 15 | 印西市教育委員会 | 令和3年度 印西市内遺跡発掘調査報告書 | 2023/3/17 | 1 |

| 16 | 宮城県教育委員会 | 一般国道4号築館バイパス関連遺跡発掘調査 栗原市 御駒堂遺跡 エミシの地に出現した移民集落 | 2023/3/1 | 1 |

| 17 | 一般社団法人 北海道の広領域考古学研究舎 | 斬新考古 第11号 | 2023/5/10 | 1 |

| 18 | 立川市 | 新編立川市史 調査報告書 古代・中世編1 古代中世の考古・石造物・美術工芸 | 2023/3/10 | 1 |

| 19 | 立川市 | 新編立川市史 ―資料編― 先史 | 2023/3/10 | 1 |

| 20 | オクサス学会 | オクサス学会紀要7 | 2023/3/5 | 1 |

| 21 | 日本西アジア考古学会 | 第30回西アジア発掘調査報告会報告集 令和4年度考古学が語る古代オリエント | 2023/3/25 | 1 |

| 22 | AKORIS ARCHAEOLOGICAL PROJECT | PRELIMINARY REPORT AKORIS 2021 | 2022年 | 1 |

| 23 | 宮代町教育委員会 | 宮代町文化財調査報告書 第25集 中寺遺跡・道仏北遺跡・地蔵院遺跡・山崎遺跡・姫宮神社遺跡 | 2023/3/31 | 1 |

| 24 | 武相文化財研究所 | 神奈川県高座郡寒川町 倉見大村遺跡 第7次調査 | 2022/3/31 | 1 |

| 25 | 武相文化財研究所 | 神奈川県伊勢原市 白根字下原遺跡 | 2023/3/31 | 1 |

| 26 | 高輪築堤を考える会(産業遺産学会高輪築堤研究会WG) | 文明開化の「鉄の路」―高輪築堤の関連調査と保存・利活用の提案― | 2023/3/31 | 1 |

| 27 | 白山史学会 | 白山史學 第五十九号 | 2023/3/15 | 1 |

| 28 | 古代学研究會 | 古代学研究 235 | 2023/2/20 | 1 |

| 29 | 古代学研究會 | 古代学研究 236 | 2023/3/20 | 1 |

| 30 | 鶴見大学文化財学会 | 文化財學雜誌 第19号 | 2023/3/1 | 1 |

| 31 | 宮城県教育委員会 | 宮城県文化財調査報告書第257集 後沢道南遺跡・馬牛館跡 | 2023/3/17 | 1 |

| 32 | 台東区教育委員会 | 東京都台東区 台東区埋蔵文化財発掘調査報告書86 北稲荷町東遺跡 東上野五丁目5番地点 ―(仮称)東上野五丁目60番1他計画新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― | 2020/8/31 | 1 |

| 33 | 高崎市教育委員会 | 高崎市文化財調査報告書 第483集 棟高北街道遺跡 ―建売分譲住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査― | 2023/3/31 | 1 |

| 34 | 柳澤 みどり | 農学者 高橋 昇と「水稲畦立栽培法」の研究 | 2023/2/1 | 1 |

| 35 | 筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院 人文社会科学研究群人文学学位プログラム 歴史・人類学サブプログラム | 歴史人類 第51号 | 2023/2/1 | 1 |

| 36 | 伊勢崎市教育委員会 | 工事建設に伴う 埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県伊勢崎市 今井北原遺跡10 | 2021/10/30 | 1 |

| 37 | 福知山市教育委員会 | 福知山市文化財調査報告書 第75集 福知山城跡(第12次調査) | 2023/3/31 | 1 |

| 38 | 福知山市教育委員会 | 福知山市文化財調査報告書 第76集 上松遺跡 | 2023/3/31 | 1 |

| 39 | 北海道江別市教育委員会 | 江別市文化財調査報告書129 西野幌16遺跡 | 2023/3/24 | 1 |

| 40 | 学校法人鎮西学院 鎮西学院大学 石造遺産調査会 | 文化的景観調査報告書第2集 旧木ノ口墓所 三菱財団助成研究 『五島列島における潜伏キリシタン墓の新研究方法の確立』報告書 代表研究者 鎮西学院大学教授 加藤久雄 | 2023/3/31 | 1 |

| 41 | 長岡京市教育委員会 | 長岡京市文化財調査報告書 第80冊 | 2023/3/30 | 1 |

| 42 | 足利市教育委員会 | 足利市埋蔵文化財発掘調査報告第75集 令和2・3年度 足利市文化財レポート | 2023/3/1 | 1 |

| 43 | 寒河江市教育委員会 | 山形県寒河江市埋蔵文化財調査報告書第48集 寒河江市内遺跡 発掘調査報告書(29) | 2023/3/31 | 1 |

| 44 | 大船渡市教育委員会 | 岩手県大船渡市 長谷堂貝塚群 中井貝塚 平成30・令和元年度緊急発掘調査報告書 | 2023/2/28 | 1 |

| 45 | 八代市教育委員会 | 八代市文化財調査報告書54集 上日置女夫木遺跡Ⅱ ―新八代駅周辺道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査― | 2023/3/10 | 1 |

| 46 | The Australian Institute of Archaeology | Buried History The Journal of the Australian Institute of Archaeology 2022 Volume 58 | 2022年 | 1 |

| 47 | 中央区教育委員会 | 東京都中央区 日本橋小伝馬町遺跡 ―中央区日本橋小伝馬町15番14号 土地開発事業に伴う緊急発掘調査報告書― | 2023/3/31 | 1 |

| 48 | 広島大学 | 広島大学文学部論集 第82巻 | 2022/12/28 | 1 |

| 49 | 広島大学 | 内海文化研究紀要 第51号 | 2023/3/31 | 1 |

| 50 | 中央区教育委員会 | 東京都中央区 八丁堀三丁目(第6次)遺跡 ―中央区八丁堀3丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― | 2023/3/31 | 1 |

| 51 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 市内遺跡発掘調査報告書 | 2023/3/31 | 1 |

| 52 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 島田込の内遺跡 ― d・e地点発掘調査報告書 ― | 2022/12/12 | 1 |

| 53 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 川崎山遺跡 ― y地点発掘調査報告書 ― | 2023/2/28 | 1 |

| 54 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 米本城跡c地点 ― 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ― | 2023/3/30 | 1 |

| 55 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 公共事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ 殿内遺跡j地点 | 2023/3/30 | 1 |

| 56 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 平沢遺跡 c地点・f地点 ― 乳児院建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ― | 2023/3/31 | 1 |

| 57 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 笹塚塚群(1号塚)― 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ― | 2023/3/31 | 1 |

| 58 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 白幡前遺跡 i地点 ― 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ― | 2023/3/31 | 1 |

| 59 | 八千代市教育委員会 | 千葉県八千代市 勝田大作遺跡 g地点 ― 宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ― | 2023/3/31 | 1 |

| 60 | 八千代市教育委員会 | 八千代市埋蔵文化財通信「埋やちよ No.46」 | 2022/7/15 | 1 |

| 61 | 八千代市教育委員会 | 八千代市埋蔵文化財通信「埋やちよ No.47」 | 2023/5/15 | 1 |

| 62 | 八千代市教育委員会 | 八千代市文化財通信「財やちよ No.7」 | 2022/11/7 | 1 |

| 63 | 塩入村史研究会 | 塩入村史研究 5 | 2023/3/31 | 1 |

| 64 | 埼玉県北本市教育委員会 | 北本市埋蔵文化財調査報告書 第28集 「権現堂遺跡 刑部谷遺跡 丸山遺跡第3次調査 八幡遺跡第4次調査」 | 2023/3/25 | 1 |

| 65 | 公益財団法人東京都教育支援機構 東京都埋蔵文化財センター | 研究論集 ⅩⅩⅩⅦ | 2023/3/31 | 1 |

| 66 | 公益財団法人東京都教育支援機構 東京都埋蔵文化財センター | 令和5年度企画展示『多摩新街遺跡切抜帖―新聞にのった遺跡たち―』解説冊子 | 2023/6/16 | 1 |

| 67 | 公益財団法人東京都教育支援機構 東京都埋蔵文化財センター | 令和5年度企画展示『多摩新街遺跡切抜帖―新聞にのった遺跡たち―』チラシ | 2023/6/16 | 1 |

| 68 | 公益財団法人東京都教育支援機構 東京都埋蔵文化財センター | 『たまのよこやま』No.131 | 2022/12/23 | 1 |

| 69 | 公益財団法人東京都教育支援機構 東京都埋蔵文化財センター | 『たまのよこやま』No.132 | 2023/3/31 | 1 |

| 70 | 一般社団法人東方学会 | 東方學會報 No.124 | 2023/7/28 | 1 |

| 71 | 九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室 | 壱岐原の辻遺跡 ―東亞考古学会壱岐原の辻遺跡調査報告書Ⅱ― | 2023/7/26 | 1 |

| 72 | 白滝ジオパーク推進協議会 | INTERNATIONAL OBSIDIAN CONFERENCE IOC Engaru 2023 Guidebook:Program,Abstracts,and Field Guides | 2023/7/26 | 2 |

| 73 | 株式会社吉川弘文館 | 古代宮都と地方官衙の造営 | 2022/12/23 | 2 |

| 74 | 有限会社龍鳳書房 | 現代「金印」考 併・古代 「阿(安)曇族」検証 | 2023/2/28 | 2 |

| 75 | 株式会社ミネルヴァ書房 | 文化遺産(ヘリテージ)といかに向き合うのか 「対話的モデル」から考える持続可能な未来 | 2023/3/31 | 2 |

| 76 | 山口大学人文学部 | 古墳時代中期の政権構造に関する基礎的研究 ―古市古墳群高塚山古墳出土資料の調査― (報告書編) | 2023/3/25 | 2 |

| 77 | 山口大学人文学部 | 古墳時代中期の政権構造に関する基礎的研究 ―古市古墳群高塚山古墳出土資料の調査― (付帯研究編) | 2019/3/1 | 2 |

| 78 | 山口大学人文学部考古学研究室山口学研究センター | 山口市埋蔵文化財調査報告第128集 史跡周防鋳銭司跡2 ―第7次調査― | 2023/3/25 | 2 |

| 79 | 我孫子市教育委員会 | 我孫子市埋蔵文化財報告第69集 『新木南部遺跡群Ⅰ確認調査・新木南遺跡・イチゴ尻遺跡』 | 2023/3/25 | 2 |

| 80 | 我孫子市教育委員会 | 我孫子市埋蔵文化財報告第70集 『令和4年度市内遺跡発掘調査報告書』 | 2023/3/25 | 2 |

| 81 | 我孫子市教育委員会 | 我孫子市埋蔵文化財報告第71集 『別当地遺跡第49次調査報告書』 | 2023/3/25 | 2 |

| 82 | 長野県考古学会 | 長野県考古学会誌 163 | 2023/5/1 | 2 |

| 83 | AKORIS ARCHAEOLOGICAL PROJECT | PRELIMINARY REPORT AKORIS 2021 | 2023年 | 2 |

| 84 | 日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会 | 日本考古学協会2023年度宮城大会研究発表資料集 | 2023/10/28 | 2 |

| 85 | 辻󠄀秀人先生古稀記念論集刊行会 | 北杜Ⅱ 辻󠄀秀人先生古稀記念論集 | 2023/10/30 | 2 |

| 86 | 古窯跡研究会 | 陸奥国官窯跡群Ⅶ 仙台市安養寺下瓦窯跡調査報告書 ―陸奥国分寺・同尼寺創建期の瓦窯跡― | 2009/3/1 | 2 |

| 87 | 秀光中等教育学校/仙台育英学園高等学校 | 2005 研究紀要 第20号 | 2005/3/31 | 2 |

| 88 | 宮城県考古学会 | 宮城考古学第22号 | 2020/9/18 | 2 |

| 89 | 宮城県考古学会 | 宮城考古学第23号 | 2021/5/14 | 2 |

| 90 | 宮城県考古学会 | 宮城考古学第25号 | 2023/5/19 | 2 |

| 91 | 十腰内文化の実像を探る会 | 十腰内文化の実像Ⅰ | 2023/3/1 | 2 |

| 92 | 土偶研究会 | DOGU第5号 | 2022/12/1 | 2 |

| 93 | 地域考古学研究会 | 地域考古学5号 | 2020/10/31 | 2 |

| 94 | 地域考古学研究会 | 地域考古学6号 | 2021/12/24 | 2 |

| 95 | 奥三面を考える会 | 三面川流域の考古学第19号 | 2022/10/30 | 2 |

| 96 | 奥三面を考える会 | 三面川流域の考古学第20号 | 2023/10/25 | 2 |

| 97 | 福島県考古学会 | 福島考古第62号 | 2020/11/11 | 2 |

| 98 | 福島県考古学会 | 福島考古第63号 | 2021/11/11 | 2 |

| 99 | 福島県考古学会 | 福島考古第64号 | 2022/12/8 | 2 |

| 100 | 山形考古学会 | 山形考古第50号 | 2020/12/25 | 2 |

| 101 | 山形考古学会 | 山形考古第51号 | 2021/12/24 | 2 |

| 102 | 山形考古学会 | 山形考古第52号 | 2023/1/16 | 2 |

| 103 | 泥人形刊行会 | 泥人形第12号 福田友之追悼号 | 2022/4/1 | 2 |

| 104 | 足跡編集会 | 足跡 東北学院における伊東信雄先生 | 1989/4/10 | 2 |

| 105 | 松山町教育委員会ほか | 下伊場野窯跡群 | 1994/3/31 | 2 |

| 106 | 古窯跡研究会 | 研究報告第一冊 仙台市原町小田原蟹沢中瓦窯跡発掘調査報告書 | 1972/3/1 | 2 |

| 107 | 古窯跡研究会 | 研究報告第3冊 富沢窯跡―仙台市三神峯丘陵所在埴輪窯跡調査報告書― | 1974/9/30 | 2 |

| 108 | 古窯跡研究会 | 研究報告第4冊 陸奥国官窯跡群Ⅱ | 1976/5/1 | 2 |

| 109 | 古窯跡研究会 | 研究報告第6冊 陸奥国官窯跡群Ⅳ 10周年記念号 | 1981/3/31 | 2 |

| 110 | 古窯跡研究会 | 研究報告第7冊 宮城県志田郡松山町次橋須恵器窯跡発掘調査報告 | 1983/3/31 | 2 |

| 111 | 古窯跡研究会 | 研究報告第8冊 仙台市蟹沢中窯跡第2次調査報告 | 1988/7/30 | 2 |

| 112 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第6号 | 1994/6/30 | 2 |

| 113 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第7号 | 1995/5/30 | 2 |

| 114 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第13号 | 2001/5/31 | 2 |

| 115 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第14号 | 2002/9/30 | 2 |

| 116 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第15号 | 2003/3/30 | 2 |

| 117 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第17号 | 2005/7/20 | 2 |

| 118 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第18号 | 2006/7/31 | 2 |

| 119 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第19号 | 2007/7/27 | 2 |

| 120 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第20号 | 2009/2/28 | 2 |

| 121 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第21号 | 2010/4/30 | 2 |

| 122 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第22号 | 2011/4/30 | 2 |

| 123 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第23号 | 2012/3/30 | 2 |

| 124 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第24号 | 2013/3/30 | 2 |

| 125 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第25号 | 2014/3/30 | 2 |

| 126 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第26号 | 2015/3/30 | 2 |

| 127 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第27号 | 2016/3/30 | 2 |

| 128 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第28号 | 2017/3/30 | 2 |

| 129 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第29号 | 2018/3/30 | 2 |

| 130 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第30号 | 2019/3/29 | 2 |

| 131 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第31号 | 2020/3/30 | 2 |

| 132 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第32号 | 2021/3/29 | 2 |

| 133 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第33号 | 2022/3/25 | 2 |

| 134 | 岩手考古学会 | 岩手考古学第34号 | 2023/3/25 | 2 |

| 135 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第46回研究大会(野田村大会) 北三陸の蝦夷・蕨手刀 | 2014/7/26 | 2 |

| 136 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第50回研究大会 北辺域における古墳時代前~中期の変革 | 2018/7/7 | 2 |

| 137 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第51回研究大会資料集 北日本の貝塚と縄文人 | 2019/7/13 | 2 |

| 138 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第52回研究大会資料集 環状列石の誕生 | 2021/7/17 | 2 |

| 139 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第53回研究大会 岩手県の出土装飾品に関する考古学的研究 | 2022/7/30 | 2 |

| 140 | 岩手考古学会 | 岩手考古学会第54回研究大会資料集 中近世城郭等の石垣利用と石材 | 2023/7/15 | 2 |

| 141 | 青森県考古学会 | 青森県考古学第12号 | 2000/3/31 | 2 |

| 142 | 青森県考古学会 | 青森県考古学第29号 | 2021/3/31 | 2 |

| 143 | 青森県考古学会 | 青森の考古学 創立50周年記念誌 | 2023/3/31 | 2 |

| 144 | 弘前市教育委員会 | 三県合同シンポジウム 青森県考古学会・秋田考古学協会・岩手考古学会 | 2019/11/16 | 2 |

| 145 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第60号 | 2016/12/28 | 2 |

| 146 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第61号 | 2017/12/28 | 2 |

| 147 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第62号 | 2018/12/28 | 2 |

| 148 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第63号 | 2019/12/27 | 2 |

| 149 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第64・65合併号 | 2021/12/28 | 2 |

| 150 | 秋田考古学協会 | 秋田考古学第66号 | 2022/12/28 | 2 |

| 151 | 土偶研究会 | 第18回土偶研究会 豊橋市大会 | 2022/1/30 | 2 |

| 152 | 土偶研究会 | 第19回土偶研究会 千葉県大会 | 2023/3/3 | 2 |

| 153 | 横浜市歴史博物館 | みんなでつなげるYOKOHAMA鉄道150年 ―鉄道発祥の地よこはまと沿線の移り変わり―〔前期〕図録 | 2022/3/19 | 3 |

| 154 | 横浜市歴史博物館 | みんなでつなげるYOKOHAMA鉄道150年 ―鉄道発祥の地よこはまと沿線の移り変わり―〔後期〕図録 | 2022/6/22 | 3 |

| 155 | 横浜市歴史博物館 | 活字 近代日本を支えた小さな巨人たち | 2022/12/10 | 3 |

| 156 | 高崎市教育委員会 | 高崎市文化財保護年報―令和4(2022)年度― | 2023/10/12 | 3 |

| 157 | 都留市教育委員会 | 山梨県都留市 鷹の巣遺跡 ―都留線リニア増強工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― | 2023/10/31 | 3 |

| 158 | 茅野市教育委員会 | 市内遺跡16 ―令和2・3年度 埋蔵文化財発掘調査報告書― | 2023/5/31 | 3 |

| 159 | 茅野市教育委員会 | 茅野市文化財マップ | 1900/1/0 | 3 |

| 160 | 日本民具学会 | 民具研究第165号 | 2023/10/31 | 3 |

| 161 | 牟呂八幡宮神幸祭神事相撲保存会 | 資料集牟呂八幡宮の歴史 | 2023/5/1 | 3 |

| 162 | 豆谷和之さん追悼事業会 | 魂の考古学 ―豆谷和之さん著作・追悼文編― | 2015/10/18 | 3 |

| 163 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/4 | 2011/4/1 | 3 |

| 164 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/5 | 2011/5/1 | 3 |

| 165 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/6 | 2011/6/1 | 3 |

| 166 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/7 | 2011/7/1 | 3 |

| 167 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/8 | 2011/8/1 | 3 |

| 168 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/9 | 2011/9/1 | 3 |

| 169 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/10 | 2011/10/1 | 3 |

| 170 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/11 | 2011/11/1 | 3 |

| 171 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2011/12 | 2011/12/1 | 3 |

| 172 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/1 | 2012/1/1 | 3 |

| 173 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/2 | 2012/2/1 | 3 |

| 174 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/3 | 2012/3/1 | 3 |

| 175 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/4 | 2012/4/1 | 3 |

| 176 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/5 | 2012/5/1 | 3 |

| 177 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/6 | 2012/6/1 | 3 |

| 178 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/7 | 2012/7/1 | 3 |

| 179 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/8 | 2012/8/1 | 3 |

| 180 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/9 | 2012/9/1 | 3 |

| 181 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/10 | 2012/10/1 | 3 |

| 182 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/11 | 2012/11/1 | 3 |

| 183 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2012/12 | 2012/12/1 | 3 |

| 184 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/1 | 2013/1/1 | 3 |

| 185 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/2 | 2013/2/1 | 3 |

| 186 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/3 | 2013/3/1 | 3 |

| 187 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/4 | 2013/4/1 | 3 |

| 188 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/5 | 2013/5/1 | 3 |

| 189 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/6 | 2013/6/1 | 3 |

| 190 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/7 | 2013/7/1 | 3 |

| 191 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/8 | 2013/8/1 | 3 |

| 192 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/9 | 2013/9/1 | 3 |

| 193 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/10 | 2013/10/1 | 3 |

| 194 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/11 | 2013/11/1 | 3 |

| 195 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2013/12 | 2013/12/1 | 3 |

| 196 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/1 | 2014/1/1 | 3 |

| 197 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/2 | 2014/2/1 | 3 |

| 198 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/3 | 2014/3/1 | 3 |

| 199 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/4 | 2014/4/1 | 3 |

| 200 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/5 | 2014/5/1 | 3 |

| 201 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/6 | 2014/6/1 | 3 |

| 202 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/7 | 2014/7/1 | 3 |

| 203 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/8 | 2014/8/1 | 3 |

| 204 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/9 | 2014/9/1 | 3 |

| 205 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/10 | 2014/10/1 | 3 |

| 206 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/11 | 2014/11/1 | 3 |

| 207 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2014/12 | 2014/12/1 | 3 |

| 208 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/1 | 2015/1/1 | 3 |

| 209 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/2 | 2015/2/1 | 3 |

| 210 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/3 | 2015/3/1 | 3 |

| 211 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/4 | 2015/4/1 | 3 |

| 212 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/5 | 2015/5/1 | 3 |

| 213 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/6 | 2015/6/1 | 3 |

| 214 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/7 | 2015/7/1 | 3 |

| 215 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/8 | 2015/8/1 | 3 |

| 216 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/9 | 2015/9/1 | 3 |

| 217 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/10 | 2015/10/1 | 3 |

| 218 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/11 | 2015/11/1 | 3 |

| 219 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2015/12 | 2015/12/1 | 3 |

| 220 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/1 | 2016/1/1 | 3 |

| 221 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/2 | 2016/2/1 | 3 |

| 222 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/3 | 2016/3/1 | 3 |

| 223 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/4 | 2016/4/1 | 3 |

| 224 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/5 | 2016/5/1 | 3 |

| 225 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/6 | 2016/6/1 | 3 |

| 226 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/7 | 2016/7/1 | 3 |

| 227 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/8 | 2016/8/1 | 3 |

| 228 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/9 | 2016/9/1 | 3 |

| 229 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/10 | 2016/10/1 | 3 |

| 230 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/11 | 2016/11/1 | 3 |

| 231 | 財団法人日本学術協力財団 | 学術の動向 2016/12 | 2016/12/1 | 3 |

| 232 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第43集 上池田遺跡2 | 2022/3/22 | 3 |

| 233 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第44集 志波原遺跡2 | 2022/3/22 | 3 |

| 234 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第45集 朝倉市文化財年報(令和2年度) | 2022/3/31 | 3 |

| 235 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第46集 栗山遺跡Ⅵ | 2023/3/31 | 3 |

| 236 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第47集 黒川院Ⅵ 百石遺跡 実相寺跡 | 2023/3/1 | 3 |

| 237 | 朝倉市教育委員会 | 朝倉市文化財調査報告書第48集 朝倉市文化財年報(令和3年度) | 2023/3/31 | 3 |

| 238 | 東北学院大学大学院文学研究科アジア文化史専攻 | アジア文化史研究第23号 | 2023/12/1 | 3 |

| 239 | 高崎市教育委員会・群馬トヨペット(株)・(株)飯塚組 | 柴崎富士塚遺跡3 ―店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査― | 2023/7/24 | 3 |

| 240 | 一般社団法人東方学会 | 東方學會報 No.125 | 2023/12/25 | 3 |

| 241 | 九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室 | Avdalai Khyasaa Site | 2023/12/1 | 3 |

| 242 | 台東区・(株)島田組 | 竜泉寺町遺跡(台東区No.54遺跡)竜泉二丁目10番地点 | 2023/12/28 | 3 |

| 243 | 埼玉県熊谷市教育委員会 | 埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書第44集 前中西遺跡ⅩⅢ | 2023/3/24 | 3 |

| 244 | 埼玉県熊谷市教育委員会 | 埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書第45集 上中条中島遺跡Ⅱ・諏訪木遺跡Ⅶ・上前原遺跡Ⅵ・Ⅶ | 2023/3/24 | 3 |

| 245 | 三鷹市スポーツと文化部生涯学習課 | 三鷹市文化財年報・研究紀要5 令和3(2021)年 | 2023/3/31 | 3 |

| 246 | 勝央町教育委員会 | 福吉丸山遺跡2 ―旭メガソーラー勝央発電設備工事に伴う発掘調査― | 2023/3/1 | 3 |

| 247 | 栃木市教育員会 | 西方城跡総合調査報告書 | 2024/1/26 | 3 |

| 248 | 東京都埋蔵文化財センター | 東京都埋蔵文化財センター 年報43 令和4(2022)年度 | 2024/1/15 | 3 |

| 249 | 東京都埋蔵文化財センター | たまのよこやまNo.133 | 2023/6/30 | 3 |

| 250 | 東京都埋蔵文化財センター | たまのよこやまNo.134 | 2023/9/30 | 3 |

| 251 | オクサス学会 | オクサス学会紀要追悼号 | 2024/2/29 | 3 |

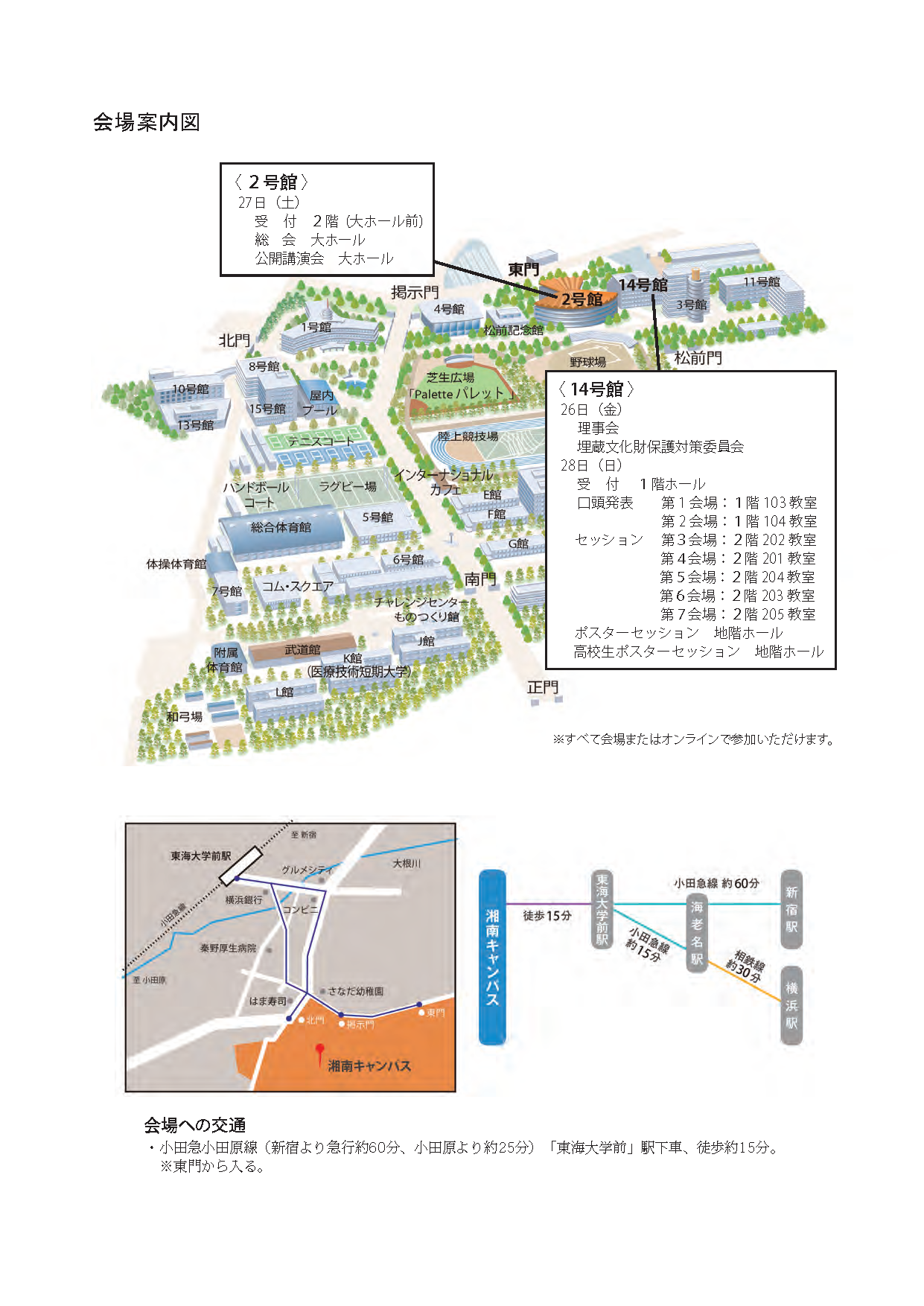

一般社団法人日本考古学協会第89回(2023年度)総会開催のご案内

一般社団法人日本考古学協会第89回(2023年度)総会は東海大学湘南キャンパスを会場として、下記の要領で開催いたします。今総会は、総会・公開講演会及び研究発表会は対面とオンラインのハイブリッド方式で開催する予定です。なお、ポスターセッションのコアタイムは対面で実施します。

今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、会場開催の変更・中止や発表方法の変更等もありますので、最新情報は協会ホームページをご確認くださいますようお願い申し上げます。

※ご案内通りの方法で開催予定です。

【会員の皆様へ】

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から秋上での参加人数の把握、及び会場・配布資料等の準備がありますので、参加申し込みは『会報』№208同封の葉書または下記申込フォームから4月29日(土)までにお送りください。

また、総会は、定款第14条に従って開催されます都合上、当日出席できない正会員は『会報』同封葉書の委任状に署名(自署)し送付いただくか、あるいは下記申込フォームで「議決権の委任」の項目を選択いただき、必ず提出してくださるようお願いいたします。

※4月29日(土)以降もお申込みを受付けておりますが、5月24日(水)までにお手続きください。以降のお申込みはできません。(5.19追記)

※5月11日(木)以降に会場参加でお申込いただいた会員におかれましては、既に登録住所に資料発送を手配していますので、『第89回総会研究発表要旨』はご持参くださいますようお願い申し上げます。(5.19追記)

【非会員の皆様へ】

公開講演会・研究発表会の参加を希望される場合は、会場・オンラインいずれの場合も、下記申込フォームからお申込みくださいますよう、お願いいたします。

※5月24日(水)までにお手続きください。以降のお申込みはできません。(5.19追記)

※登録内容の修正やパスワードの変更・再発行も上記フォーム↑からお入りください。

※オンライン参加を申込まれた方におかれましては、配信URLは5月25日(木)に参加申込フォームに登録したメールアドレスに配信いたします。(5.19追記)

記

| 期 日 | 2023年5月27日(土)・28日(日) |

|---|---|

| 会 場 | 東海大学湘南キャンパス(神奈川県平塚市北金目4-1-1) |

| 主 催 | 一般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会第89回総会実行委員会 |

| 事務局 | 日本考古学協会第89回総会実行委員会(実行委員長 北條芳隆) 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学文学部3号館510(有村誠研究室) TEL. 0463-58-1211 MAIL hibikouko3@gmail.com ※ご連絡は、できる限りメールでお願いします。 |

開催方法:会場参加、及びオンライン上でのライブ配信

- 新型コロナウイルス感染症防止の観点から会場参加人数を把握いたしますので、会場参加ご希望の場合は、必ず事前に会報同封の葉書(会員のみ)または当会ホームページの申込フォームからお申し込みください。お申込みいただいていない場合は、参加できませんのでご注意ください。

- 会場で参加される場合は、マスクの着用・手指の消毒・検温・ソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保等、感染症拡大予防対策にご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

- 次の場合は、参加をご遠慮ください。

1.37.0℃以上の熱および、息苦しさや強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの体調不良を感じる場合

2.新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が過去14日以内にある場合 - 今後の新型コロナウイルス感染流行状況により、会場の変更や会場参加をご遠慮いただく可能性もありますので、最新情報は協会ホームページをご確認ください。

<総 会 日 程>

5月26日(金)

◎埋蔵文化財保護対策委員会 14時00分~17時00分

会場:東海大学14号館教室(未定)・オンライン

◎理事会 16時00分~

会場:東海大学14号館教室(未定)・オンライン

5月27日(土) 総会・公開講演会

総 会 【総会議題はこちら】

会場:東海大学2号館大ホール

9時00分 受付開始

10時00分 開 会

挨 拶

議長団及び書記の選出

会務審議

入会資格審査

新入正会員の挨拶

会務報告

表 彰

12時30分 閉 会

※オンラインでの参加の場合は、発言はできません。

公開講演会

会場:東海大学2号館大ホール

14時00分 開 会

「古墳時代成立期の実像を求め続けて」 北條 芳隆氏(東海大学文学部教授)

「シン・エミシ論―国家による物語を越えて―」 松本 建速氏(東海大学文学部教授)

17時00分 閉 会

懇 親 会

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、懇親会は実施いたしません。

5月28日(日) 研究発表会(口頭発表・セッション・ポスターセッション・高校生ポスターセッション)

会員受付 東海大学14号館1階ホール

受付開始 8時30分~

口頭発表

9時30分 開 会

15時40分 閉 会

※対面とオンラインを併用することから、昨年と同様に発表時間帯は30分間隔(発表20分・質疑応答5分・移動及び配信準備5分)といたします。

※質疑応答は会場にお越しの方を優先させていただきます。

セッション

9時25分 開 会

12時00分 第7会場 閉 会

16時10分 第5会場 閉 会

16時40分 第4会場 閉 会

17時10分 第3・6会場 閉 会

※趣旨説明を5分で行うセッションは、午前午後ともに、口頭発表会場の開始時間より5分早く始まります。詳細は各会場をご確認ください。

※対面とオンラインを併用することから、昨年と同様に発表時間帯は30分間隔(発表20分・質疑応答5分・移動及び配信準備5分)といたします。

※質疑応答は会場にお越しの方を優先させていただきます。

◆第3会場:東海大学14号館2階202教室

セッション2「土器は何を語るか―学術変革領域研究(A)『土器を掘る』の中間成果報告―」

◆第4会場:東海大学14号館2階201教室

セッション3「土器残存脂質分析による学際的アプローチ(3)」

セッション4「長岡藩牧野家の歴代藩主・正室の人類学的再検討」(日本人類学会骨考古学分科会との共催)

◆第5会場:東海大学14号館2階204教室

セッション5「遊牧社会の拠点形成と交易―モンゴル高原を中心として―」

セッション6「デジタル化時代の遺跡・埋蔵文化財包蔵地・遺跡地図を考える」

◆第6会場:東海大学14号館2階203教室

セッション7「埋蔵文化財としての庭園遺構の発掘調査、保存と活用」(日本庭園学会との共催)

◆第7会場:東海大学14号館2階205教室

セッション9 英文機関誌編集委員会

「Iron in the Yayoi and Kofun Periods of Protohistoric Japan)」 ※全編英語

ポスターセッション

会場:東海大学14号館地階ホール

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

・掲示作業:5月28日(日) 9時30分~10時00分

・掲示時間:5月28日(日) 10時00分~16時30分

・解説時間:5月28日(日) 13時00分~14時00分

・撤去時間:5月28日(日) 16時30分~16時45分

※解説は会場で実施いたします。オンラインではポスターデータの掲載となります。

高校生ポスターセッション

会場:東海大学14号館地階ホール

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

・掲示作業:5月28日(日) 9時30分~10時00分

・掲示時間:5月28日(日) 10時00分~16時30分

・解説時間:5月28日(日) 13時00分~13時45分

・ 表彰式:5月28日(日) 13時45分~14時00分

・撤去時間:5月28日(日) 16時30分~16時45分

※解説は会場で実施いたします。オンラインではポスターデータの掲載となります。

図書交換会

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、図書交換会は中止といたします。2020年度以降と同様、協会ホームページ上での情報交換の場として「考古学スクエア」の開催を予定しています。詳細については、後日、協会ホームページ上でお知らせいたします。

昼食について

新型コロナウイルス感染防止の観点から、食堂は営業いたしません。会場に来場される方は、ご持参ください。

出張依頼状について

希望者には、出張依頼状を郵送いたしますので、返信用封筒に住所・氏名を明記し、84円切手を添付して、日本考古学協会事務局までお送り下さい。

会費の納入について

2019年度の総会から受付での現金による会費納入は扱っていませんので、事前に「郵便振替口座」あるいは「会費振込銀行口座」にお振込み下さいますよう、お願い申し上げます。

会場への交通機関について

・小田急小田原線(新宿より急行約60分、小田原より約25分)「東海大学前」駅下車、徒歩約15分。

※東門から入る。

駐車場について

会場近くには、駐車場がございません。大学周辺の道路は駐車禁止となっておりますので、車での来校はご遠慮下さい。

5月28日(日)

口頭発表

- 9時30分 開 会

- 15時40分 閉 会

第1会場:東海大学14号館1階103教室

| 1 | 9時30分~9時55分 | 長井謙治・米田 穣・卜部厚志・太田博樹・吉川昌伸・能城修一・佐々木由香・吉川純子・澤田純明・下岡順直・宮田佳樹・丸山真史・佐々木繁喜・中村由克・岩瀬 彬・小熊博史・麻柄一志・片岡 新・角田朋行 | 「山形県南陽市北町低湿地発掘プロジェクト―2020-23年度合同発掘調査の中間的報告―」 |

|---|---|---|---|

| 2 | 10時00分~10時25分 | 亀井 翼・阿部芳郎 | 「茨城県土浦市下坂田貝塚における製塩活動」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 山田康弘・脇山由基・渡部裕介・小金渕佳江・和久大介・覚張隆史・太田博樹・米田 穣・日下宗一郎・増山禎之 | 「愛知県伊川津貝塚出土人骨における埋葬属性とmtDNA分析結果」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 植田 真 | 「組縄縄文の原体について」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 小林正史・村上由美子 | 「弥生時代から古墳時代・古代への竪杵の時間的変化の要因」 |

| 6 | 14時15分~14時40分 | 日高 慎・田中 裕・小森哲也・君島利行 | 「関東の古墳時代終末期首長墓の築造―栃木県壬生町車塚古墳を中心に―」 |

| 7 | 14時45分~15時10分 | 中久保辰夫・宮﨑雅充・白井忠雄・堀 真人 | 「滋賀湖西北部における群集墳の形成過程」 |

| 8 | 15時15分~15時40分 | 清家 章・神澤秀明・篠田謙一・安達 登・角田恒雄 | 「ゲノム解析による岡山県久米三成4号墳被葬者の親族関係」 |

第2会場:東海大学14号館1階104教室

| 9 | 9時30分~ 9時55分 | 清水 香 | 「アイヌ文化における宝物と価値観の形成について」 |

|---|---|---|---|

| 10 | 10時00分~10時25分 | 高田祐一 | 「大坂城石垣関連石材における刻印鮮明化手法の意義と可能性―考古学×文献史学×ITによる成果―」 |

| 11 | 10時30分~10時55分 | 松本啓子 | 「鎖国期のマジョリカ陶器色絵フォグリー文アルバレルロはいかにして生まれたのか?―出土例の背景に垣間見る茶道と貿易、カトリックとの関係―」 |

| 12 | 11時00分~11時25分 | 関根達人 | 「奄美大島の洗骨・再葬墓」 |

| 13 | 11時30分~11時55分 | 宮城弘樹・関根達人 | 「与論島近現代墓地の考古学的・民俗学的調査」 |

| 14 | 14時15分~14時40分 | 坂井 隆 | 「女工寄宿舎生活の物的要素―鐘紡新町工場寄宿舎跡の調査から―」 |

| 15 | 14時45分~15時10分 | 藤野一之 | 「土器の異状態接合研究」 |

| 16 | 15時15分~15時40分 | 黄 暁芬・阮 文団・黎 文戦・池田 拓・丁 麗玄 | 「漢唐帝国南縁都市『交趾』ルイロウ城の第6次発掘調査成果」 |

セッション

- 9時25分 開 会

- 11時55分 第7会場 閉 会

- 16時10分 第5会場 閉 会

- 16時40分 第4会場 閉 会

- 17時10分 第3・6会場 閉 会

tag

第3会場:東海大学14号館2階202教室

セッション1「布留遺跡の様相」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 池田保信 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 小泉翔太 | 「布留遺跡における縄文時代集落の様相」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 山本 亮・石井智大 | 「古墳時代初頭の布留遺跡の変化と特性」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 繰納民之 | 「鍛冶関連遺物からみた布留遺跡の鉄・鉄器生産組織」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 石田大輔 | 「布留遺跡と周辺古墳群の動態」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 小森俊寬・三好美穂・木村理恵 | 「布留遺跡の古代土器生産の継承性と展開」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 池田保信 | 「布留遺跡研究の展望と課題」 |

tag

セッション2「土器は何を語るか―学術変革領域研究(A)『土器を掘る』の中間成果報告―」

| - | 14時10分~14時15分 | 小畑弘己 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 福井淳一・村本周三・柳瀬由佳・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・小畑弘己・宮田佳樹 | 「北海道南部における縄文時代の土器調理変遷」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 小林謙一 | 「縄紋土器付着物の炭素同位体比分析による海産物利用の地域差・時期差」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 西田泰民・阿部昭典・宇田津徹朗・水ノ江和同 | 「繊維土器の混和植物素材の探求」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 佐々木由香・能城修一・小林和貴・山本 華・首藤 剛・Hari Prasad DEVKOTA・菅野紀子・高田和徳 | 「縄文土器付着炭化植物遺体からみた種類と用途」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 小西和彦・吉冨博之・佐々木由香・小畑弘己 | 「土器圧痕からみた縄文時代の昆虫と家屋害虫」 |

| 6 | 16時45分~17時10分 | 小畑弘己・國木田 大・宮地聡一郎・大森貴之・尾嵜大真・米田 穣 | 「土器包埋炭化物法による縄文時代最末期~弥生時代の穀物流入と展開」 |

tag

第4会場:東海大学14号館2階201教室

セッション3「土器残存脂質分析による学際的アプローチ(3)」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 宮田佳樹 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 白石哲也・小泉祐紀・梶山倫裕・篠原和大・宮内信雄・堀内晶子・宮田佳樹 | 「登呂遺跡出土土器の脂質分析から見えてきたもの」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 岡安雅彦・竹原弘展・堀木真美子・宮田佳樹 | 「遠賀川式土器の黒色化技術復元の試み」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 村本周三・福井淳一・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・宮田佳樹 | 「北海道東部における古食性分析」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 宮内信雄・榎本剛治・赤坂朋美・木ノ内 瞭・堀内晶子・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「環状列石では何を調理していたのだろうか?」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 宮田佳樹・村本周三・宮内信雄・堀内晶子・福井淳一 | 「三内丸山遺跡出土土器の脂質分析―縄文前期から中期へ煮炊きは変わるのか?―」 |

tag

セッション4「長岡藩牧野家の歴代藩主・正室の人類学的再検討」(日本人類学会骨考古学分科会との共催)

| 1 | 14時15分~14時40分 | 奈良貴史 | 「趣旨説明 長岡藩牧野家の歴代藩主・正室の人類学的再検討」 |

|---|---|---|---|

| 2 | 14時45分~15時10分 | 大野憲五 | 「牧野家の顔面形態の三次元解析」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 佐宗亜衣子・水野文月・植田信太郎 | 「長岡藩牧野家の歯と顎骨にみられる病理痕と歯石について」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 波田野悠夏・戸坂明日香・川久保善智・鈴木敏彦 | 「牧野家の復顔像について」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 米田 穣・吉永 淳・辰巳晃司・奈良貴史 | 「遺骨の化学分析からみる長岡藩牧野家の食生活」 |

tag

第5会場:東海大学14号館2階204教室

セッション5「遊牧社会の拠点形成と交易―モンゴル高原を中心として―」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 中村大介 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 中村大介・ガルダン=ガンバートル・中村 大 | 「匈奴形成以前の活動」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 臼杵 勲・L.イシツェレン | 「匈奴の囲壁遺跡とその周辺」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 田村朋美 | 「匈奴および鮮卑におけるガラス交易―分析化学的アプローチ―」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 大谷育恵 | 「漢式文物の匈奴領域への拡散」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 佐川正敏 | 「遊牧国家の拠点形成と瓦塼生産―匈奴を中心に―」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 木山克彦・正司哲朗・B.アンフバヤル | 「ウイグル可汗国の城郭」 |

tag

セッション6「デジタル化時代の遺跡・埋蔵文化財包蔵地・遺跡地図を考える」

| - | 14時10分~14時15分 | 高田祐一 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 宮本利邦 | 「自治体における遺跡地図の扱い―熊本県阿蘇市の事例―」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 石井淳平 | 「遺跡存在を確率的に考える―『隣接地』概念の再検討―」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 野口 淳・武内樹治 | 「埋蔵文化財調査ビッグデータの分析―京都市・東京都府中市の事例―」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 川崎志乃 | 「遺跡GISを活用した教育普及活動―四日市市での取り組み事例から―」 |

tag

第6会場:東海大学14号館2階203教室

セッション7「埋蔵文化財としての庭園遺構の発掘調査、保存と活用」(日本庭園学会との共催)

| - | 9時25分~ 9時30分 | 足立佳代 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 杉本 宏 | 「考古学と庭園」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 足立佳代 | 「庭園遺構の特徴と発掘調査」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 島原弘征 | 「平泉における庭園の調査と整備」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 今江秀史 | 「平安時代の庭園の発掘における着眼点」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 大澤伸啓 | 「庭園遺構発掘調査・解釈の難しさ」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 討 論 | |

tag

セッション8「災害・防災考古学の提唱」

| - | 14時10分~14時15分 | 関根達人 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 杉山秀宏 | 「古墳時代榛名山噴火による被災状況と復興について」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 相原淳一 | 「貞観津波研究に関する現状と課題」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 松﨑大嗣 | 「開聞岳の噴火と火山災害遺跡」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 横山英介・青野友哉 | 「考古学が捉えた自然災害と復旧―アイヌ社会の被災履歴―」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 林原利明 | 「神奈川県小田原市根府川沖海底に残る関東大震災(1923年)被害の痕跡としての水中文化遺産と災害・防災考古学」 |

| 6 | 16時45分~17時10分 | 討 論 | |

tag

第7会場:東海大学14号館2階205教室

セッション9 英文機関誌編集委員会

「Iron in the Yayoi and Kofun Periods of Protohistoric Japan」 ※全編英語

| - | 9時25分~ 9時30分 | 佐々木憲一 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 鈴木崇司 | 「中部高地・関東からみる弥生社会と鉄」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | Joseph RYAN | 「Unraveling the threads of production and circulation: Digital microscopy of organic threads found on the iron burial goods of Nishimotomezuka Kofun」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 河野正訓・佐々木憲一 | 「農具鉄製刃先の所有と社会システムの変化―古墳時代の日本を中心に―」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | Scott LYONS | 「Reexamining the Ōgata Ironworking Site with a Focus on the Pyrotechnical Features」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | Discussion | |

tag

ポスターセッション

会場:東海大学14号館地階ホール

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

・掲示作業:5月28日(日) 9時30分~10時00分

・掲示時間:5月28日(日) 10時00分~16時30分

・解説時間:5月28日(日) 13時00分~14時00分

・撤去時間 :5月28日(日) 16時30分~16時45分

【オンライン】

・第89回総会特設サイト ポスター掲示期間:5月28日(日)9:30~6月9日(金)17:00

| P01 | 下岡順直・川野良信・長井謙治 | 「複合遺跡で検出された礫群の考古理学的研究―愛知県新城市萩平遺跡A地点隣接地を例として―」 |

|---|---|---|

| P02 | 大塚宜明・飯田茂雄・朝井琢也・正司哲朗・澤井 玄・石村 史・勝田一気 | 「北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第7次発掘調査概要報告」 |

| P03 | 根岸 洋・箱﨑真隆・能城修一・小林謙一・蒲生侑佳・宮原千波・小久保竜也・桑村夏希・原口雅隆 | 「縄文時代後期の掘立柱建物跡に伴う木柱の基礎的研究」 |

| P04 | 天野賢一・大倉 潤 | 「丹沢山麓に形成された縄文集落―寺山遺跡から稲荷木遺跡まで―」 |

| P05 | 岡田憲一・河本純一・小畑直也 | 「奈良県布留遺跡堂垣内地区検出の縄文時代焼成粘土遺構の復元」 |

| P06 | 山口雄治 | 「貯蔵穴群の形成過程―岡山県南方前池遺跡の年代測定結果から―」 |

| P07 | 忍澤成視 | 「先史時代の貝輪素材オオツタノハの研究―伊豆諸島御蔵島現生貝調査から見えてきたもの―」 |

| P08 | 中村 大 | 「縄文時代儀礼の構造とゆらぎの合一にみる社会のレジリエンス」 |

| P09 | 久住猛雄 | 「『板石硯』の認定基準と『砥石』との弁別」 |

| P10 | 谷畑美帆・大賀 健・永井智教・中村岳彦・青笹基史 | 「三明寺古墳群出土資料の特性について―被葬者像を考察するために―」 |

| P11 | 長友朋子・木立雅朗 | 「焼成温度と色調・混和量との関係についての焼成実験―窯導入期の土器・埴輪の解明にむけて―」 |

| P12 | 松本建速・宮原俊一・東海大学文学部歴史学科考古学専攻 | 「遺跡形成過程の研究(5)―青森県六ヶ所村金堀沢遺跡第7次調査―」 |

| P13 | 高尾将矢 | 「擬漢鏡の幾何学文様」 |

| P14 | 杉山浩平・金子節郎 | 「富士山宝永噴火(1707年)で埋没した須走村の研究」 |

| P15 | 中西裕見子・高田祐一・橋詰 茂・森下英治・大嶋和則・梶原慎司・松田朝由・坪佐利治・大川大地 | 「沿岸部潮間帯におけるSUP及びサイドスキャンソナーによる水中遺跡の分布調査―小豆島西海岸の近世石丁場の事例―」 |

| P16 | 余語琢磨・田畑幸嗣・ナワビ矢麻・川口華乃好・立花唯翔・木立雅朗 | 「京都市五条坂京焼登り窯(旧藤平)第2次発掘調査と工房の三次元計測」 |

| P17 | 遠部 慎 | 「馬場是一郎の研究(1)」 |

| P18 | 山口欧志・金田明大 | 「遺跡調査における三次元計測方法の比較」 |

| P19 | 中村耕作・早川冨美子・實松幸男・鬼塚知典・鈴木廣志・永田陽一・横山りつ子・小林美穂・永岡和香子・近藤真子・石井ゆきこ | 「新しい価値の創出を目指した縄文土器を用いた協働的な音楽づくりの試み」 |

| P20 | 研究環境検討委員会 | 研究環境検討委員会の問題提起2023―文化財行政における環境変化―」 |

| P21 | 社会科・歴史教科書等検討委員会 | 「学校教育と考古学(その7)―中学校教科書の今―」 |

| P22 | 埋蔵文化財保護対策委員会 | 「2022年度埋蔵文化財保護対策委員会の活動」 |

tag

高校生ポスターセッション

会場:東海大学14号館地階ホール

10時00分 開 会

16時30分 閉 会

【会場】

・掲示作業:5月28日(日) 9時30分~10時00分

・掲示時間:5月28日(日) 10時00分~16時30分

・解説時間:5月28日(日) 13時00分~13時45分

・ 表彰式:5月28日(日) 13時45分~14時00分

・撤去時間:5月28日(日) 16時30分~16時45分

【オンライン】

・日本考古学協会公式サイト ポスター掲示期間:5月28日(日)9:30~6月9日(金)17:00

| K01 | 福島県立磐城高等学校 史学部(佐々木美耀・越智文郁) | 「常磐炭鉱といわきの歴史」 |

|---|---|---|

| K02 | 埼玉県立本庄高等学校 考古学部(中島喜之介) | 「埼玉県熊谷市に残る鎌倉街道支線、石尊街道について」 |

| K03 | 相模女子大学高等部 髙橋あかり | 「土製栓状耳飾りにおける文様―縄文土器と比較して―」 |

| K04 | 鶯谷高等学校 地歴サークル部(川村歩睦) | 「古田織部は本巣山口から」 |

| K05 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部・自然科学部(大野孝斗・山内健心・津田涼榎・濱口天弥・三輪玲温) | 「長良川支流域におけるマガモ猟の調査―民俗調査と考古資料の検討から考える―」 |

| K06 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部・文芸部(杉浦良太朗・鈴木遥斗・梅村颯太朗・酒向達也・大竹 諒・平井華音・亀山湧也・杉浦ひのか) | 「歴史漫画制作プロジェクトに関わる文化財調査―高等学校と自治体の連携による取り組み―」 |

| K07 | 追手門学院大手前高等学校 甲田悠太郎 | 「墳墓から読み取る赤穂市有年地区の古代社会構造の変化」 |

| K08 | 鳥取県立八頭高等学校 有志 亀の会(内澤 司・漆原聖流・坂口 颯・徳田修斗・平尾咲弥子・仲村敦哉・中尾 亮・長谷川 頒) | 「『周尺』の復元による岡山池田家と重臣の儒式墓の分析」 |

| K09 | 愛媛県立今治東中等教育学校 生徒有志 観光おもてなしEASTレンジャー(日和佐那由・渡邊琴音・松浦詩桜・伊藤翔馬) | 「今治に国府が置かれた訳は古墳が教えてくれた!」 |

| K10 | 福岡県立糸島高等学校 歴史部(磯邊倫太郎・吉田 煌・久我伊歩希・副島崚ノ介・中下劉乃助) | 「革袋形土器の性格に関する一考察」 |

定款第14条に基づき、総会を開催します。第18条第1項にあるように、正会員総数の1/8以上(委任状を含む)の出席がないと議決ができません。当日出席できない正会員は、『会報』№208に同封の葉書の委任状に署名(自署)の上送付いただくか、あるいはWebからの申込みの際に「議決権の委任」の項目を選択いただき、必ず提出してください。

審議事項(総会決議案を含む)の提出期限は5月8日(月)必着です。提出された案件については理事会の検討を経た上で、下記議題の審議事項:第5号議案その他で審議することになります。

なお、日本考古学協会賞等の表彰につきましては、全ての議事終了後に行います。

【議 題】

審議事項

第1号議案 新入会員の承認に関する件

(入会資格審査委員会:2022年12月10日、2023年1月14日)

第2号議案 2022年度事業報告・収支決算承認に関する件

〈1〉2022年度事業報告

1.日本考古学協会賞の報告

2.総会・大会・公開講座等

(1)総 会 2022年5月28・29日 於:早稲田大学

(2)大 会 2022年10月8・9・10日 於:九州大学伊都キャンパス

(3)賛助会員学習会 2022年10月29日 於:神奈川県鎌倉市

2023年3月4日 於:栃木県大田原市

(4)カフェ de 考古学 2022年4月9日、6月11日、8月20日、10月8日(大会公開講演会)、12月10日、2023年2月11日(すべてオンライン開催)

3.理事会等

(1)理 事 会 2022年5月14日(協会事務所及びオンライン、以下特に記載のないものは同じ)、5月27日(早稲田大学及びオンライン)、6月25日、7月23日、10月7日(九州大学及びオンライン)、12月24日、2023年1月28日、3月25日

(2)臨時理事会 2022年5月29日(早稲田大学及びオンライン)

(3)監 査 2022年5月10日(2021年度事業及び会計監査)

4.年報・会報等

(1)年 報 第74号(2021年度版)2022年12月5日発行

(2)会 報 №206(2022年8月1日発行)、№207(2022年12月1日発行)、№208(2023年3月1日発行)

(3)公式サイトの更新

5.機関誌

(1)機関誌『日本考古学』編集委員会

『日本考古学』第54号 2022年5月18日発行、『日本考古学』第55号 2022年10月7日発行、『日本考古学』第56号 編集

(2)英文機関誌編集委員会

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.10,No.1 2022年11月30日刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.10,No.2 2023年3月24日刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.11,No.1 編集

6.陵墓報告

(1)懇 談(2022年7月14日)

(2)見 学(2022年12月1日、12月9日、2023年2月15日、3月9日、3月14日、3月17日)

(3)立入り観察(2023年3月3日)

7.研究環境検討委員会報告

8.広報委員会報告

9.国際交流委員会報告

10. 社会科・歴史教科書等検討委員会報告

11. 埋蔵文化財保護対策委員会報告

(1)委員会等

委員会:2022年5月27日(早稲田大学及びオンライン)

幹事会:2022年6月19日(協会事務所及びオンライン、以下特に記載のないものは同じ)、7月9日、9月10日、10月23日、11月12日、12月10日(オンライン)、2023年1月7日、2月12日、3月11日

情報交換会:2022年10月9日(九州大学及びオンライン)

(2)要望書等

〈要望書提出4件〉

2022年6月24日 埋文委第1号「『大社基地遺跡群主滑走路跡』南側の市道予定地の保存に関する要望書」

2022年6月25日 埋文委第2号「越谷遺跡(御所池地区)の調査に関する要望書」

2022年7月8日 埋文委第3号「広島市の文化財保護体制の整備・充実に関する要望について」

2023年1月27日 埋文委第9号「史跡広島城跡一帯における文化財の総合的な保存・活用に関する要望書」

〈回答5件〉

2022年7月13日 島教生第631号 島本町町長 山田紘平

島本町教育委員会教育長 中村りか

「越谷遺跡(御所池地区)の調査に関する要望書の送付について」

2022年7月19日 教文第1805号 大阪府教育委員会教育長 橋本正司

「越谷遺跡(御所池地区)の調査に関する要望書について(回答)」

2022年7月29日 広文振第246号 広島市長 松井一實

「広島市の文化財保護体制の整備・充実に関する要望について(回答)」

2022年10月5日 文財第265号 出雲市長 飯塚俊之

「『大社基地遺跡群主滑走路跡』南側の市道予定地の保存に関する要望書について(回答)」

2022年2月22日 広文振第787号 広島市長 松井一實

「史跡広島城跡一帯における文化財の総合的な保存・活用に関する要望について(回答)」

〈照会1件〉

2022年9月16日 埋文委第7号「島本町越谷遺跡(御所池地区)の調査について(照会)」

〈回答2件〉

2022年10月14日 教文第2387号 大阪府教育委員会教育長 橋本正司

「越谷遺跡(御所池地区)の調査について(回答)」

2022年10月17日 島教生第1160号 島本町教育委員会教育長 中村りか

「越谷遺跡(御所池地区)の調査について」

12. 災害対応委員会報告

13. 将来構想検討小委員会報告

14. アーカイブス小委員会報告

15. 理事選挙制度検討小委員会報告

〈2〉2022年度収支決算

第3号議案 常務理事の選任に関する件

第4号議案 名誉会員の承認に関する件

第5号議案 その他

報告事項

第1号報告 2023年度事業計画・収支予算に関する件

〈1〉2023年度事業計画

1.総会・大会・公開講座等

(1)総 会 2023年5月27・28日 於:東海大学

(2)大 会 2023年10月28・29・30日 於:東北学院大学

(3)賛助会員学習会

(4)カフェ de 考古学 2023年4月・6月・8月・10月・12月、2024年2月

2.理事会等

(1)理事会 年間8回(2023年5月・5月・7月・9月・10月・12月、2024年1月・3月)

(2)総務会 随時

(3)監 査

3.年報・会報等

(1)年 報 第75号(2022年度版)2023年12月発行

(2)会 報 №209・№210・№211

(3)公式サイトの更新

4.機関誌

(1)機関誌『日本考古学』編集委員会

『日本考古学』第56号 2023年5月発行、『日本考古学』第57号 2023年10月発行、『日本考古学』第58号 編集

(2)英文機関誌編集委員会

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.11,No.1 2023年9月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.11,No.2 2024年3月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.12,No.1 編集

5.組織

(1)入会資格審査

(2)理事選挙

6.陵墓問題

7.研究環境検討委員会

8.広報委員会

9.国際交流委員会

10. 社会科・歴史教科書等検討委員会

11. 埋蔵文化財保護対策委員会

(1)委員会等 委員会1回・幹事会毎月1回・研修会1回・情報交換会1回

(2)要望書提出

12. 災害対応委員会

13. 日本考古学協会賞の選考

14. 名誉会員の選考

15. 将来構想検討小委員会

16. アーカイブス小委員会

17. 理事選挙制度検討小委員会

〈2〉2023年度収支予算

1.一般会計

2.特別会計(科学研究費補助金)

第2号報告 永年在籍会員表彰の件

第3号報告 その他

在海上堤坝运行的日本最初的铁路

锦绘(日本彩色浮世绘)中描绘的堤坝现于眼前

史迹旧新桥停车场迹和高轮筑堤迹是明治5年(1872年)开通的新桥通往横滨的日本第一条铁路遗址。在1991年,通过发掘调查发现了旧新桥停车场和铁路站台,随后在1996年,旧新桥停车场遗址被评定为史迹。

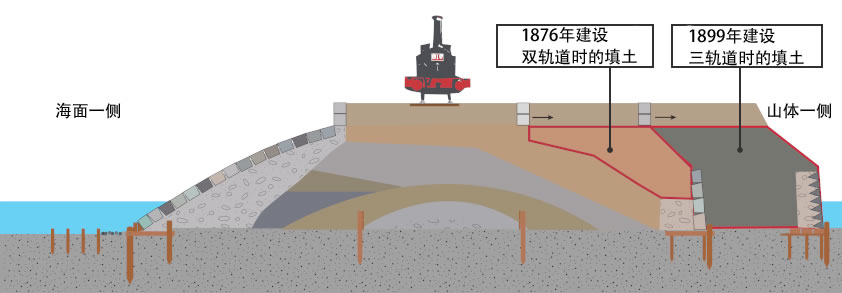

新桥-横滨铁路首次开通之时,以现在的田町站以北到品川站以南的2.7公里路段为基础,在海面上筑堤,铁路则从堤坝上经过。这道堤坝被称为高轮筑堤。一直以来,人们都以为高轮筑堤已经被破坏并且没有留下痕迹的。但是在2019年品川站的改造工程之中发现了部分石墙,堤坝的填土和石墙纵贯南北,且保存良好,于是从2021年开始对该遗址进行了全面发掘。

筑堤首先是用填土将堤身填筑,随后在其两侧用石墙固定。石墙与海平面呈30度坡度,与山体呈90度垂直。海面一侧的石墙最下方放着一块宽约90厘米的长方形基石,基石上方堆积着边长约50厘米的切割石。铁路开通时,堤坝顶部宽度6米多,底部宽度17.5米,高度不到4米,铁道线路为单轨。堤坝最底部位于比海平面低约1米的海水中,面向海洋一边的石墙前面排列着用于加固柔软地基的木桩。明治9年(1876年),为修建双轨道而拓宽道路的遗留痕迹也被发现。另外还发现了用切割石堆积而成的桥墩(第七桥梁)。这座桥可能是为了把船运送到东京湾而建造的,许多锦绘的作品中都描绘了蒸汽机车在这座桥上行驶的样子。此外,在靠近大海一侧的石墙上的部分区域,还发现了一个向外伸出的石堆,应该是用于放置列车红绿灯的石台。

讲述着日本现代化故事的铁路遗迹

目前为止,经过对高轮筑堤的发掘调查,已经发现了双头铁轨和支撑铁轨用的枕木。而在旧新桥停车场的发掘调查中,发现了车票和检票口的打孔机。由此,日本第一条铁路建造时的情景,逐渐在人们眼前被揭开面纱。

在今天,旧新桥停车场成为了JR新桥站和作为特别名胜、特别史迹的旧滨离宫廷园之间的大型城市综合体“汐留SIO-SITE”的一角,其车站和站台均被复原。与此同时,截止2022年4月,对高轮筑堤迹的发掘调查一直在进行当中,堤坝的内部构造和筑造方法正变得越来越清晰。由于这些发掘成果对于了解日本的现代化交通和土木技术非常重要,在2021年,将新发现的高轮筑堤的部分区域,与已经被授予史迹称号的旧新桥停车场合并,称为史迹“旧新桥停车场迹和高轮筑堤迹”。(平河内毅)

高轮筑堤第七桥梁的桥墩部分

筑堤上架起的桥梁。从新桥开始数的第七座桥。应该是为了确保通往东京湾的航运路线而建造的。桥墩宽度约为6.8米。

高轮筑堤俯视图

沿着旧高轮海岸线缓缓弯曲。照片深处为品川方向。

放置红绿灯的石台(从东向西)

图中间凸起的部分为石台。位于距品川停车场至新桥约900米的地方。在新桥-横滨之间的16处地方均设有红绿灯。

高轮筑堤的内部构造示意图

堤坝的中央下缘覆盖着坚硬的黏土,然后再覆盖上一层土丘状的淤泥土层,这便是堤坝的核心部分。另外,当时的人们可能意识到堤坝东部为大海,曾阶段性的堆积了黏土、土壤、石块等。在山体一侧还发现了拓宽堤坝时所用的填土和石墙。

蒸汽机车陶壶

与车站便当一同出售的茶水容器。以铁绘工艺在茶壶上画出蒸汽机车,壶里面刻有“福”字铭文。从旧新桥停车场出土。包括壶口部在内的最大直径为12cm。

以熊野信仰为支撑的中世纪海上贸易要塞

沿熊野川河畔分布着形形色色的地下仓库

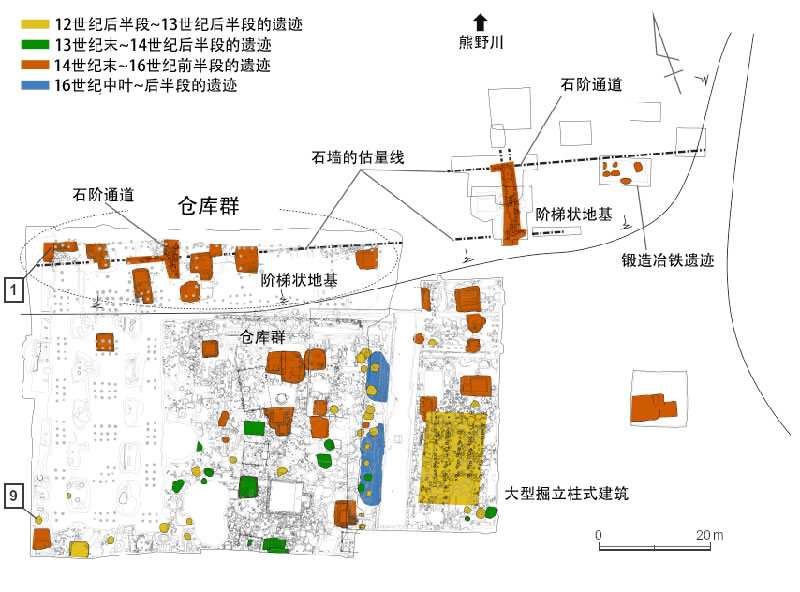

新宫下本町遗址位于熊野川右岸的天然堤坝上,距流经纪伊半岛东南部的熊野川河口上游约2公里。新宫是太平洋的海上交通要冲,而且作为史迹的熊野三山之一的熊野速玉大社就在附近,后逐渐发展成为大社门前的城镇。自2015年以来,新宫市对下本町遗址进行了多次发掘,并发现了绳纹时代至近代的遗迹和遗物。其中比较令人在意的是与中世时期港湾有关的遗迹。虽然没有发现船舶的登陆点,但鉴于其毗邻熊野川,并且发现了仓库群,该遗址应是中世时期港口城市的一部分。

已确定的遗迹包括掘立柱式建筑、方形竖穴式建筑、石阶通道、石墙和锻造冶铁遗迹。其中,发现了30多座方形竖穴式建筑,这些建筑应该是作为地下仓库被使用,具有港口城市的特色。这些竖穴式建筑基本都是2-3米见方,结构各异,包括掘立柱式、台基式、积石式等。其结构上的差异,表明它们建造于不同时期,并且在15世纪存在三种类型的建筑。

在遗址北侧靠近熊野川的地方,向河边倾斜的土地在15世纪之前并没有被开发,但在地下仓库建造得最多的15世纪,那里的土地被大面积开发,并建造了石墙。由此可知,当时的人们在有计划地对城镇进行规划设计。如上所示,一些地下仓库被建于阶梯状的地基之上,与河流平行排列,形成了一个仓库群。此外,锻造冶铁遗迹集中分布在遗址东北部的阶梯状地基内,从中还出土了船钉,表明在此进行过船舶的维修。通过这些遗迹和精妙的布局,可以想象在当时存在着一个规划良好的中世港口城市。

讲述着东西各地交流的遗物

出土的遗物种类繁多,包括进口瓷器、常滑烧、濑户烧、备前烧、土师器锅(南伊势系,播磨型)、山茶碗和瓦器等,说明纪伊半岛与东西方其他地区的交流十分活跃。另外,还出土了濑户烧烛台、花瓶、铜制六器碗(密教法具之一,六个为一具)等宗教相关的遗物,可以看出此地与熊野速玉大社和其他神社的密切关系。在中世时期,“熊野信仰”盛行,熊野的大型农场遍布全日本。发达的水运可以让各地的熊野农场运来大米,以支撑熊野三山的经济。此遗址中发现的与港口有关的遗迹,可以佐证当时物流形态的真实性。

新宫下本町遗址在可以帮助我们了解中世时期港口城市构造的同时,也阐明了在宗教势力崛起的背景下,中世时期太平洋的交通要冲是如何发展的,其重要性不言而喻。(小林高太)

一座名为丹鹤山的小山丘坐落在遗址的东边,这样的地形轻易不会受到海浪和风的影响,因此适合建造港口。

遗址南边有一条连接熊野速玉大社和阿须贺王子迹的道路,名为熊野参诣道。距离熊野速玉大社仅0.5公里。

仓库群建在面向熊野川的阶梯状地基上。图中圆柱状的物体是调查前所建的一所小学的基坑。

中国制。耳部刻有铭文“李丁”二字。高32厘米。应属镰仓时代。

飞鸟时代权势阶级的氏寺,其旁边发现了郡衙的正仓(粮仓)

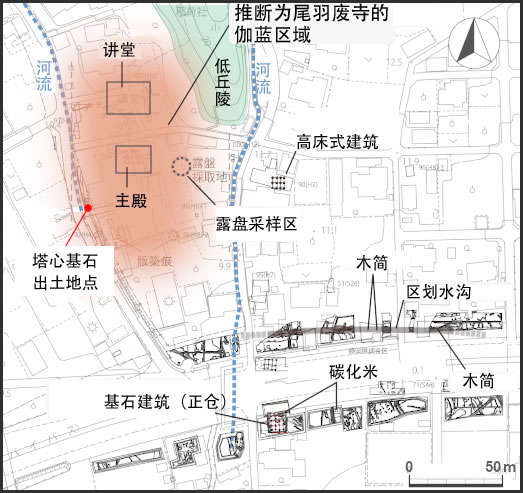

已废弃的塔心基石

尾羽废寺迹是位于静冈市清水区尾羽的古代寺庙遗址。当地在江户时代便留存有关于古老寺庙的记载。自1951年起,在此地断断续续的进行了发掘调查,发现了主殿和讲堂。从奈良县明日香村的史迹川原寺迹出土的同类型纹饰的瓦当可知,尾羽废寺迹应该是飞鸟时代(7世纪后半期)的权势阶级所建造的氏寺。1992年,在耕种农田时发现了放置在塔楼屋顶中央的露盘。

2019年,在拓宽道路的同时,相关部门对主殿西侧进行了发掘,并发现了三块可能是基石的石头。其中一个石头长轴111厘米、短轴85厘米、厚58厘米,石头上方平坦,其中央有一个直径约34厘米、深11厘米的洞。根据这些特征,我们推测这些石头就是用于支撑塔楼中心的“塔心基石”。其发现位置处于伽蓝附近的低地,并倾斜着摆放。虽然不清楚此寺庙于何时废弃,但是从附近出土的十二世纪陶器来看,在那时便已成为“废寺”。并且由露盘发现于主殿的东侧可知,塔应该也在主殿的东边。但是,塔心基石出土于主殿的西南方向,所以塔也有可能位于主殿的南边,塔、主殿、讲堂呈伽蓝配置,南北依次排列。

可能是郡衙正仓的基石建筑

2016年-2020年,建设1号线国道高架桥的同时进行了发掘调查,在主殿的东南方向发现了带有基壇的基石建筑和水沟。在古代,除畿内之外,其他地区的基石建筑仅限于寺庙和官衙(政府办公室),另外在此前的调查中,其附近发现了一座高床式建筑,并在建筑附近发现了大量的碳化米。因此我们判断,这座建筑是骏河国庵原郡衙的主要粮仓,其建成于奈良时代。根据基壇周围堆积的838年火山喷发产生的“神津岛天上山火山灰”可知,其建筑时间更早。并且通过对碳化米的年代测量,以及出土遗物的时间来看,此仓库应该建成于九世纪初,并在十世纪被烧毁。仓库北侧还发现了水沟,呈直线东西方向延长,从中出土了4件木简。从高床式建筑和水沟的位置关系可以看出,水沟是用来区划郡衙的。

这些发现表明,在飞鸟时代,权贵家族建造了氏寺,到了奈良时代,又设立了郡衙,这一带逐渐成为了该郡的政治据点。在这样的时代背景下,可以想象在当时存在着一个建立寺庙,并被任命为郡司的地方权贵家族。(小泉祐纪/胜又直人)

被废弃的塔心基石的出土概要

塔心基石顶面中央有一个直径约34厘米的孔,是用于与芯柱结合的榫孔。以榫孔为中心的直径70-80厘米的平面略微凹陷,由此可以判断出芯柱的直径。基石侧面基本没有加工痕迹,呈倾斜的四边形。重820千克。塔心基石的后面可以看到另一块基石。

调查区域布局图

在奈良时期,在寺庙的东边应该建有一个郡衙。

郡衙的正仓(从西南方向拍摄)

在挖掘地面工程(地基改良工程)之后,建造了作为台基的基壇。在东海地区第一次发现类似这样的建筑。柱与柱的间隔长约2.4米,宽约2.1米。

轩丸瓦和轩平瓦

从推断为尾羽废寺的伽蓝区域内出土。可以看到制作轩丸瓦纹样时留下的木范的纹理。轩丸瓦的直径:上16.5厘米,下17厘米。

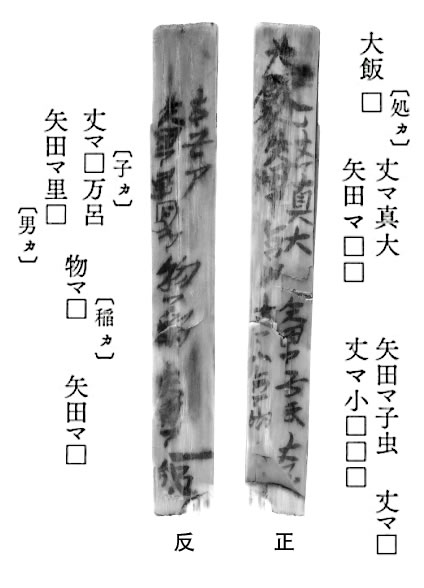

木简的红外线照片和释文

表面有“丈部”“矢田部”,背面有“丈部”“矢田部”“物部”等九人的姓名。

正:[处?] 丈マ真大 矢田マ子虫 丈マ□ 大饭□ 矢田マ□□ 丈マ小□□□

反:[子?] 丈マ□万吕 物マ□ [稻?] 矢田マ□ 矢田マ里□ [男?]

栃木県大田原市湯津上の国指定史跡・上侍塚古墳は、江戸時代に徳川光圀(とくがわみつくに)が学術調査とその後の整備を手掛けた古墳として有名です。

2021年度から栃木県教育委員会(栃木県埋蔵文化財センター)により、約330年ぶりとなる墳丘部の学術調査が再開されています。

2022年度の調査は12月より着手されましたが、本賛助会員の見学ツアーは、墳丘の広い範囲を公開する第3回目の見学会に合わせての実施となりました。専用バスは、隣接する那須国造碑、下侍塚古墳、風土記の丘資料館・歴史民俗資料館にも立ち寄ります。

上侍塚古墳:栃木県埋蔵文化財センターHPより

| 日 時 | 3月4日(土)12:30~17:30頃 |

| 行 程 | 那須国造碑 → 上侍塚古墳 → 下侍塚古墳 → 風土記の丘資料館・歴史民俗資料館 |

| 参加方法 | 参加費無料 那須塩原駅東口 12時集合 雨天決行 |

因复苏的火山喷发而受灾的村庄

被篱笆包围着的地区酋长据点

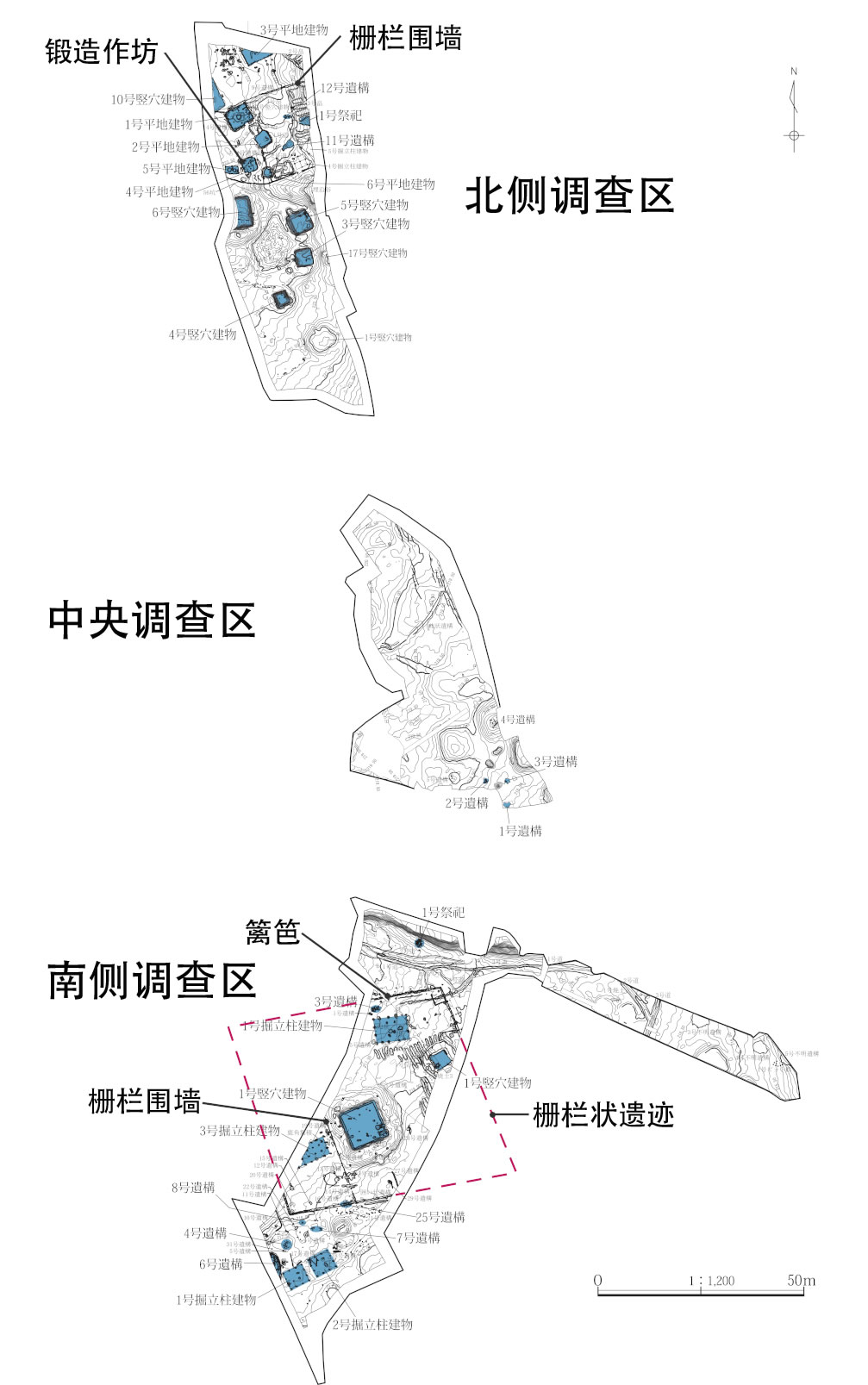

金井下新田遗址,就在以“穿着衣甲的古坟人”而闻名的金井东里遗址的南侧。位于由火山碎屑流和泥石流堆积而成的扇形区域边缘,其东侧被20m高的陡峭山崖隔开。2014-2017年,在对国道进行建设开发的同时,也进行了发掘调查。从中发现了和金井东里遗址一样的,在6世纪初被火山灰覆盖的村落。

火山喷发之前的聚落,根据建筑物的有无和种类,大致分为三个区域。第一个是北侧调查区的北部,我们在那里发现了一个被篱笆隔开的田地和较小规模的祭祀遗迹,以及一处平地建筑群(未挖掘地面,直接置于平地之上的建筑)。第二个是从中部到北侧的调查区,出土了小规模聚集的陶器和火山喷发之前就被废弃的竖穴式建筑。第三个是南侧调查区,出土了“栅栏状遗迹”及其周围的祭祀遗迹群。其中需要特别注意的是“栅栏状遗迹”。迄今为止发现的许多古坟时代的权势阶级的据点都被护城河或栅栏划分为方形,其内部也被系统排列。此次发现的用篱笆围成方形的“栅栏状遗迹”与前述相似,因此我们认为这是当地的酋长据点。

锻造作坊、受灾的孩子和马

北侧调查区被篱笆划分的区域内出土了6栋平地建筑。可以从火山灰是否直接堆积在建筑物内的地面上,判断火山喷发时有无屋顶,从而可知6栋中有4栋有屋顶。另一方面,在一栋没有屋顶且损坏的建筑中发现了锻造炉,所以我们确定此平地建筑为锻造作坊。

在篱笆的外侧,有两名8岁左右和11岁左右的孩子,以及两匹幼马和一匹马。埋藏在火山喷发前被废弃且被埋没的竖穴式建筑的凹地中,出土时被火山碎屑流所掩埋。幼马和母马的存在表明,当时的人们可能在此遗址中进行马匹繁殖。另外,因为两匹马都是和孩子一起出土的,所以也有孩子参与养马的可能性。其中8岁左右的孩子戴着勾玉和管玉的项链。

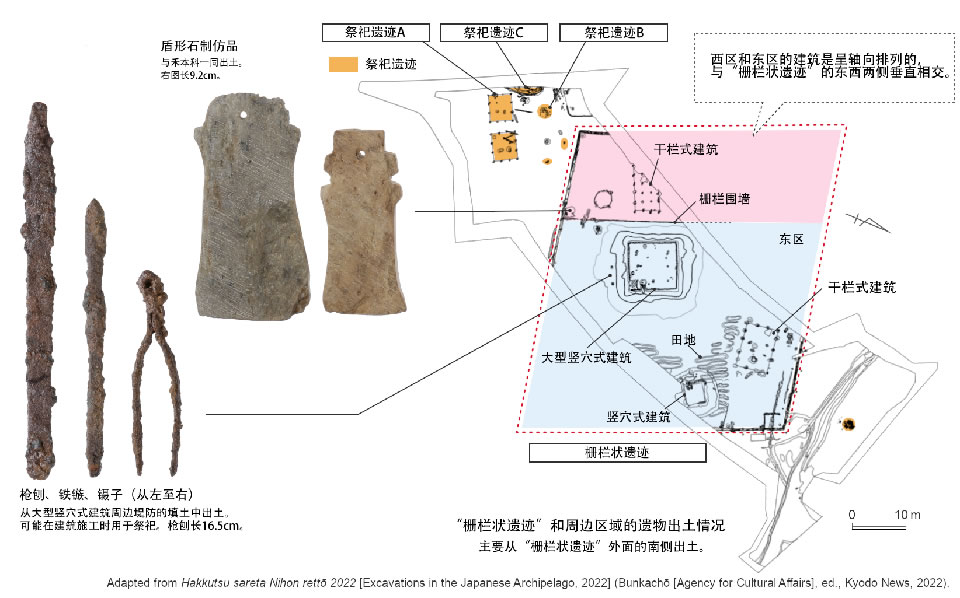

散布在据点内外的祭祀遗迹

我们推测南侧调查区的“栅栏状遗迹”是用高3m的篱笆包围出周长约54m的平行四边形区域。篱笆倒在火山灰上,已被碳化,说明火山喷发时被火山碎屑流冲倒了。“栅栏状遗迹”的内部用篱笆分成东西两部分。西区有一栋干栏式建筑和一座圆形台基状建筑,其西南和东南角分别出土了小型倭镜和盾形石制品。在东区发现了一座一边长9m的大型竖穴式建筑、普通竖穴式建筑、干栏式建筑和部分田地。这些建筑物的地面上覆盖着火山灰。另外,被拔出的柱子和桁梁等建筑材料的痕迹也留在火山碎屑流中。由此可见,在火山喷发时,这些建筑物上的屋顶已被拆除。

除了“栅栏状遗迹”以北一处存在祭祀遗迹,其南侧也发现了六处。这些都被认为是与“栅栏状遗迹”相关的遗迹。集中出土了祭祀用的陶器、铁器制品、仿制剑和农用工具等石制仿品,每个遗迹出土的陶器和石制仿品的种类和数量、铁器制品的有无、聚集的状态均有所不同。“栅栏状遗迹”南侧有一栋干栏式建筑内出土了子持勾玉,其地面上有很多臼玉和子持勾玉放在一起,上面堆积着火山灰,且火山碎屑流中残留着柱子的痕迹。因此可以推断,这座建筑是在没有屋顶,只有柱子立着的状态下进行祭祀的。

榛名山在6世纪曾两次喷发,通过这些时代背景,可知被火山喷出物覆盖的古坟时代聚落的实际情况,这在日本全国是很罕见的。除了金井东里遗址,6世纪初便被火山灰覆盖的还有中筋遗址。在6世纪中叶,火山喷发导致大量轻石落于子持山南麓,我们对其中的史迹黑井峰遗址和白井遗址群进行了发掘调查。这些被火山喷发物覆盖,并且保留下古坟时代人们生活痕迹的遗址是非常珍贵的,也是认识和了解古坟时代的重要线索。

对金井下新田遗址的发掘调查,使得地区酋长据点的详细构造、祭祀仪式和生活文化面貌变得清晰。目前为止,只发掘了一小部分,古坟时代的地区酋长的居住空间仍然被埋藏在这片土地的火山灰之下。(小岛敦子)

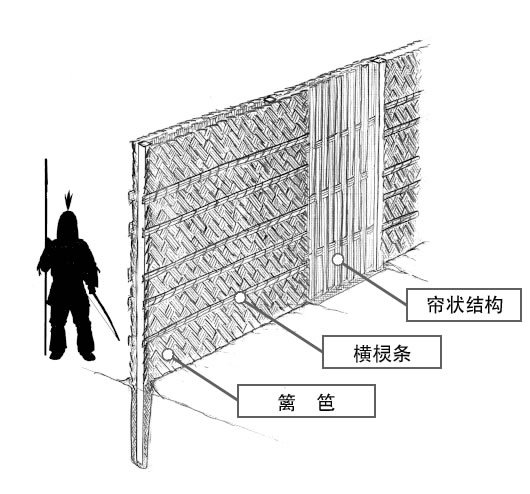

篱笆的出土状况

由篱笆制成的木板连接在方形木柱上,其间隔约1.8m。两扇篱笆之间是由类似帘子一样的材料制成的三层结构,用4-5根横棂条固定,并用植物根茎将其捆扎。柱子的材料为栗,篱笆的材料为水稻和竹子的亚种,捆扎材料为葡萄藤。

篱笆想象复原图

带着项链的孩子

8岁左右,性别不明。与1-2岁的马(性别不明)一起受灾。

遗址远景(从东向西)

位于榛名山东北麓的扇状地形区。火山碎屑流袭击了离火山口8km的遗址。照片中被浅蓝色塑料布所覆盖的是金井东里遗址,向西约600m便是金井下新田遗址。

遗址全貌图

被火山碎屑流掩埋的一个孩子和两匹马

左边的马大概两岁,性别不明。右边的马大概3-4岁,雌性。两匹马之间放置着一个11岁左右的孩子。

人类和马的脚印(由西向东)

足迹从西向东进行移动。由此可知,在火山碎屑流涌来之前,人们正带着马匹往东避难。这些足迹发现于北侧和南侧的调查区域的火山灰上面。

“栅栏状遗迹”内与祭祀相关的遗物

小型倭镜和石制仿品的出土情况

出土于篱笆柱子的内侧区域,其下面埋藏着两件剑形石制仿品。干栏式建筑和台基状的圆形建筑就在附近,可能是祭祀区域。

剑形石制仿品

出土于小型倭镜的下方。长:左图6.3cm,右图5.6cm。

小型倭镜

据推测,在建造“栅栏状遗迹”时,作为“镇守土地”的祭品被埋葬。

祭祀遗迹A

在没有屋顶的干栏式建筑内出土了子持勾玉、土师器、须惠器、铁器、臼玉等。子持勾玉的上部被击穿,其碎片也被出土。

祭祀遗迹B

出土了大量的陶器,包括一个大型的豆形高脚杯(☆)。作为须惠器的豆形高脚杯在出土时,器身和器足处于分开的状态。

铁镞(左两件)和铁斧

由于巨大的尺寸和不同于实用物品的制作,这些铁器可能用于祭祀。其长度从左至右:14.3cm、17.5cm、15cm。

石制仿品

祭祀遗迹C

出土了手工制陶器、土师器、铁器、石制仿品、臼玉等。

续绳纹文化和古坟文化的南北交融

两种类型的土圹墓

日本东北地区北部(青森县、岩手县、秋田县)的古坟时代起始时间至今仍不明确。应该是处于“历史的空白”的阶段。但是,经过对青森县七户町猪之鼻(1)遗址的发掘调查,可以确认,从北海道南下的“续绳纹文化”和日本东北地区南部北上的“古坟文化”相互融合,从而形成了复杂的古坟时代早期的青森县区域文化。

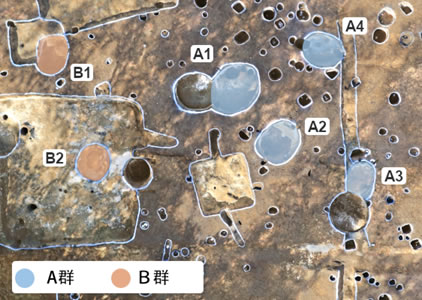

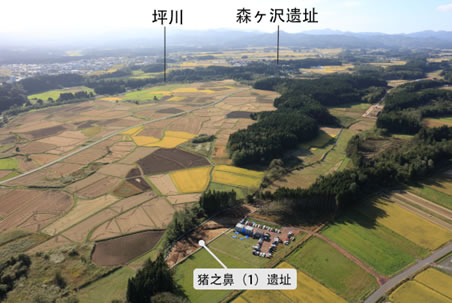

猪之鼻(1)遗址位于青森县东部,从八甲田山东麓注入小田原湖的坪川中游的海拔20m的台地上。在2018年和2019年的发掘调查中,发现了6座古坟时代早期的土圹墓。

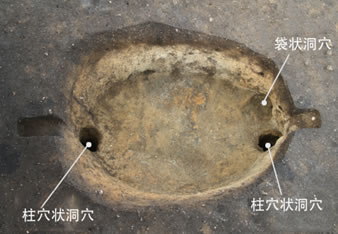

这些土圹墓的平面图均为椭圆形,可分为持有续绳纹文化的“柱穴状洞穴”和“袋状洞穴”特征的四座墓葬(A群),以及未持有以上特征的两座墓葬(B群)。A群的墓葬中出土了续绳纹陶器和古坟文化的古式土师器、铁器、玻璃珠等。B群的墓葬中出土了古式土师器和各种玉石制品。从这些墓葬的类型和出土遗物的组合来看,A群是续绳纹文化和古坟文化两种元素融合在一起的,B群则是具有强烈的古坟文化元素。

拥有不同文化的人们之间的交流

目前为止,仅在秋田县能代市的寒川II遗址和岩手县盛冈市的永福寺山遗址等遗址内发现过续绳纹文化的“柱穴状洞穴”和“袋状洞穴”,但是这些遗址中并未发现与猪之鼻(1)遗址B群相似的墓葬。此外,尽管该遗址中许多用于祭祀的续绳文陶器受到古坟文化圈的古式土师器的影响,但古式土师器并非从古坟文化圈传入,而是当地人自己生产的。由此可见,续绳纹文化元素和古坟文化元素合为一体,扎根于此地。

根据碧玉制成的算盘玉和可能从北方传入的用琥珀制作的丸玉等珍贵玉石制品可以看出,这里可能埋葬着此地区的权势阶级。另外,在离遗址很近的弥生时代中期的舟场向川久保(2)遗址中出土了137件细形管玉,20座土圹墓中有17座出土了玉石制品的古坟时代中期的森ヶ沢遗址也在附近。通过以上分析可以推测出,当时的权势阶级通过漫长的时间来得到稀有玉器,并且可以窥见其谱系是如何形成的。

此次考古发现表明,在古坟时代初始阶段,古坟文化已经波及到本州岛北端的青森县城。猪之鼻(1)遗址也成为了不同文化相互影响下的融合地。今后,我们将继续对当地人是如何接受新文化的到来,以及古坟文化圈的人们为何北上等学术问题进行研究,这是非常令人期待的。(木村高)

土圹墓群全景图(从西北方向拍摄)

用白线描边的遗迹是土圹墓,左边深处的是A群,右边的是B群。两种不同类型的墓葬在半径约6.5m的狭小范围内紧凑排列。这些墓葬与深处的冲积地的高差约为8m。

土圹墓分布图

墓葬周边是平安时代的竖穴式建筑和土坑,以及相互叠压的江户时代掘立式建筑和水井。

续绳纹时代和续绳纹文化

在本州、四国和九州,绳纹时代之后,便进入了生业方式主要为水稻种植的弥生时代。由于以北海道为中心的地区极为寒冷,水稻种植并不稳定。因此,自绳纹时代以来,这里持续着以狩猎、采集和渔猎为主的生活。这个时代被称作“续绳纹时代”,其生活、文化被称作“续绳纹文化”。一直以来,以青森县为首的东北地区北部,主要因弥生时代和古坟时代被人们所熟知,猪之鼻(1)遗址的发现,使得续绳纹文化和弥生、古坟文化交织而成的复杂社会面貌逐渐被认可。

猪之鼻(1)遗址远景(从东向西):向西1.5km的地方可以看到森ヶ沢遗址。

A群的土圹墓和陪葬品

A2土圹墓:横向长轴两端可以看到柱穴状洞穴,右边柱穴状洞穴的上方是袋状洞穴。可以推测,柱穴状洞穴的地方立有搭棚子的柱子,袋状洞穴则埋藏着陪葬品。这一时期,北海道的续绳纹文化系土圹墓出土的人骨多为弯折的腿部呈横向摆放。土圹墓的最大径为162cm。

A1出土的续绳纹陶器

小型陶器为陪葬品。大型陶器上面附着着煤灰,所以可能是用来烹煮食物的实用器或祭祀用具。后排右边的陶器高16.9cm。

B群的土圹墓和陪葬品

B1土圹墓

古式土师器中的红色高圈足陶杯出土。B1仅出土杯部,足部从B2出土。土圹墓的长度为152cm。

B1、B2出土的高圈足陶杯

杯部从B1,足部从B2出土。残高13.8cm。

出土的玉石制品

出土了碧玉制、绿色凝灰岩制、滑石制的管玉,碧玉制的算盘玉,琥珀制的丸玉。