一般の市民の皆さんを対象にした、3回シリーズの講座の第1回。

世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」について、様々な視点をもって情報発信し、その価値や魅力を周知する。あわせて、その保存と継承、またまちづくりへの活用を模索する。

第1回 「古墳時代のものづくりと古市古墳群造営勢力の戦略」

京都橘大学 文学部 准教授 中久保 辰夫 氏

■ 日 時 2023年10月28日(土) 14:00~15:30

■ 会 場 羽曳野市立陵南の森総合センター内 陵南の森公民館

(大阪府羽曳野市島泉8‐8‐1)

■ 主 催 羽曳野市世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」保存・活用実行委員会(羽曳野市教育員会ほか)

■定 員 150名(事前申込み要。先着順)

■資料代 500円

■申込み

ハガキ、あるいは電子メールにて

氏名・住所・電話番号を明記

1通のハガキ、電子メールで5人まで(複数での申込の場合、全員の氏名と代表者の住所・連絡先を明記)

〒583‐8585 大阪府羽曳野市誉田4‐1‐1

bunka-sekai@city.habikino.lg.jp

羽曳野市教育委員会 文化財・世界遺産室まで

※詳細はこちら

埋文委 第3号

2023年9月14日

文化庁長官 都倉俊一 様

兵庫県知事 斎藤元彦 様

兵庫県教育委員会 教育長 藤原俊平 様

南あわじ市市長 守本憲弘 様

南あわじ市教育委員会 教育長 浅井伸行 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

南あわじ市門崎砲台跡の保存と活用に関する要望書

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存・活用の対策が講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2023年10月13日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第3号

2023年9月14日

文化庁長官 都倉俊一 様

兵庫県知事 斎藤元彦 様

兵庫県教育委員会 教育長 藤原俊平 様

南あわじ市 市長 守本憲弘 様

南あわじ市教育委員会 教育長 浅井伸行 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

南あわじ市門崎砲台跡の保存と活用に関する要望書

南あわじ市教育委員会によって、発掘調査が行われている旧日本軍の門崎砲台跡は、日清戦争後の明治30 年代の前半、鳴門海峡を通過して大阪湾に侵入する敵艦船を阻止する目的で建設された鳴門要塞の一つです。戦後の開発等によって滅失したのではないかと考えられていましたが、今回の調査により、原形を保って残存していることが確認され、特徴的な構造であることが明らかとなりました。

明治期の砲台としては異例の天井を持ったドーム型の「穹窖(きゅうこう)砲台」と呼ばれる様式で、コンクリート製で国内最大級のものです。砲床、方形に作られた砲門などの施設が極めて良好な状況で残り、分厚い天井部には排気口と考えられる円孔が穿たれているのも確認されています。このように、門崎砲台跡は、鳴門要塞で最初に構築された明治期を代表する戦争遺跡と位置付けられ、日本近代史上の歴史資料として、非常に重要なものといえます。

調査終了後に建設が予定されている商業施設によって、門崎砲台跡は消滅の危機にあります。現在の経済的効果を最優先して、保存すべき資源を破壊することは極めて遺憾です。鳴門要塞の一つとして本来の場所にあってこそ門崎砲台の価値が保持され、市民が郷土の歴史を学ぶことのできる場所となり、地域資源・観光資源として十分に活用されることが期待できます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、南あわじ市門崎砲台跡の保存・活用のために、以下の通り要望します。

記

1 商業施設の設計変更等によって、門崎砲台跡を現地で保存すること。

2 現地保存した砲台跡について、文化財として適切な補強工事を実施し、市民及び来訪者に公開することに加え、地域資源として活用する計画を検討すること。

3 門崎砲台跡を含む鳴門要塞全体について、国の史跡指定を視野に入れた学術調査を実施すること。

■ 会 期 令和5年(2023年)9月9日(土)~12月2日(土)

■ 会 場 天理ギャラリー(東京天理ビル9階)

■ 開館時間 9:30~17:30(入館は17:00まで)

■ 休館日 毎週日曜日 ※但し10月8日と10月15日は開館

■ 入場料 600円(高校生以下無料)

■ 主 催 天理大学附属天理参考館

■後 援 ペルー大使館、外務省、古代アメリカ学会、専修大学国際コミュニケーション学部

■ 特別協力 国立民族学博物館

■ 詳細はこちら http://tokyotenrikyokan.co.jp/gallery/

国史跡に指定された午王山遺跡の概要について、市内外に広く周知することを目的として開催するものです。

■ 日 時 2023年10月5日(木)~10月29日(日) 9:00~17:00

■ 会 場 和光市民文化センターサンアゼリア 展示ホール

(埼玉県和光市広沢1-5)

■ 入場料 無料

■ 主 催 和光市教育委員会

共 催 (公財)和光市文化振興公社

■ 内 容 午王山遺跡の発掘調査盛成果のほか、午王山遺跡を知るために必要な低地基地で出土した資料を展示

記念講演会

・日時:2023年10月7日(土) 12:00~16:10

・場所:和光市民文化センターサンアゼリア 小ホール

・定員:220人(要事前申込み)

・資料代等:無料

・申込方法:和光市電子申請フォームで申込(2023年9月1日(金)から受付開始)

プログラム・申込方法等詳細はこちら

関連講座

・日時:2023年10月22日(日) 13:00~16:15

・場所:和光市民文化センターサンアゼリア 会議室A・B

・定員:45人(要事前申込み)

・資料代等:無料

・申込方法:和光市電子申請フォームで申込(2023年9月1日(金)から受付開始)

プログラム・申込方法等詳細はこちら

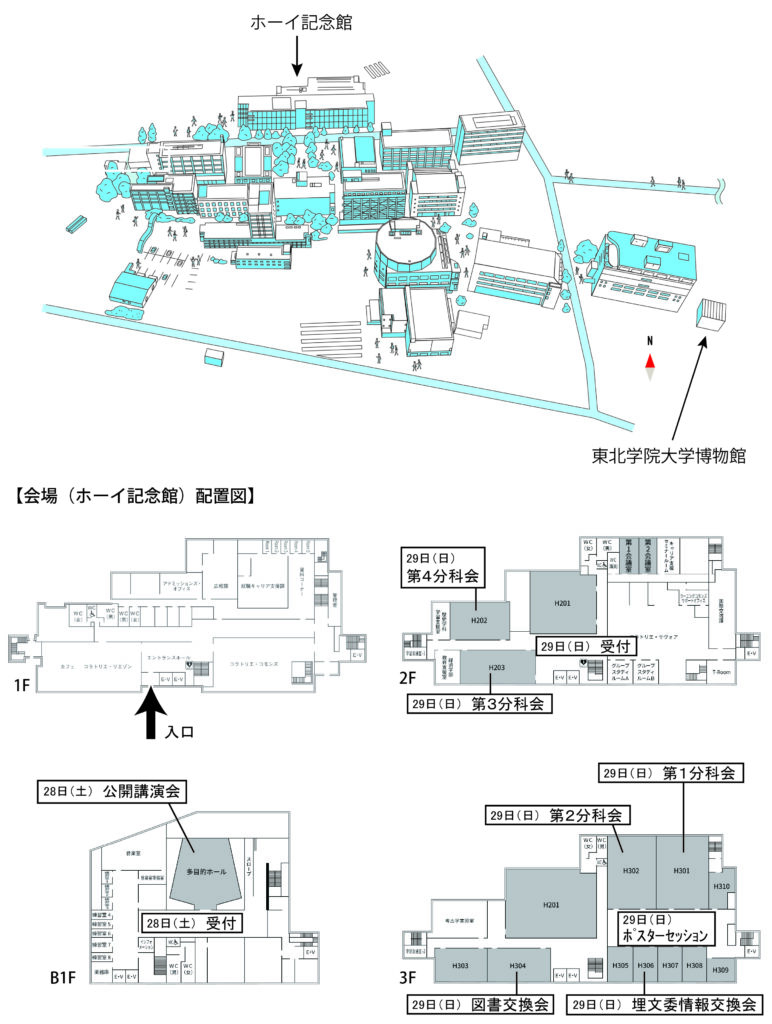

一般社団法人日本考古学協会2023年度大会へのご案内

2023年度宮城大会「災害と境界の考古学」を下記により開催いたします。ふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。

宮城大会は、対面とオンラインのハイブリッド方式で開催します。講演会、各分科会は全てオンラインで配信します。なお、ポスターセッションは現地のみでの開催です。

なお、公開講演会・研究発表分科会への参加申し込みは、会場・配布資料等の準備がありますので、下記「申込フォーム」から9月29日(金)までに申込みください。会員で会場での対面参加を希望する場合は、『会報』№209同封の葉書でも申込みできます。同様に9月29日(金)までにご連絡ください(下記申込フォームからか葉書、いずれか一方のお申込でかまいません)。

※9月29日(金)以降もお申込みを受付けておりますが、対面参加、オンライン参加のいずれの場合も10月25日(水)15時までにお手続きください。以降のお申込は原則できません。

また、宿泊・エクスカーション(見学会)については、本案内下部のご案内を参照の上、近畿日本ツーリスト株式会社仙台支店に9月29日(金)までにお申し込みください。

申込フォーム↓

※申込締切10月25日(水)15時※お申込は終了しました。

記

| 期 日 | 2023年10月28日(土) 公開講演会 10月29日(日) 研究発表分科会・図書交換会・埋文委情報交換会・ポスターセッション 10月30日(月) エクスカーション(見学会) |

|---|---|

| 会 場 | 東北学院大学土樋キャンパス(宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1) |

| 主 催 | 一般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会 |

| 共 催 | 東北学院大学・宮城県考古学会・東北大学大学院文学研究科・東北大学埋蔵文化財調査室 |

| 協 力 | 宮城県多賀城跡調査研究所・多賀市教育委員会・山元町教育委員会 |

| 後 援 | 宮城県教育委員会・仙台市教育委員会・宮城県史跡整備市町村協議会 |

| 事務局 | 日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会(大会実行委員長 佐川正敏) 【実行委員会ホームページ】https://jaa2023.m-kouko.net/ |

大 会 内 容

10月28日(土) 公開講演会

受付開始:12時00分~

受付会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館ホール前

● 開会行事・公開講演会

会 場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館ホール

13時00分~13時20分 開会挨拶

13時20分~13時25分 講師紹介

13時25分~14時35分 講演「東日本大震災と埋蔵文化財保護」

近江俊秀(文化庁文化財第二課主任文化財調査官)

14時35分~14時45分 (休 憩)

14時45分~14時50分 講師紹介

14時50分~16時00分 講演「古代東北研究のパラダイム」

辻 秀人(東北学院大学文学部教授)

10月29日(日) 研究発表分科会・図書交換会・埋文委情報交換会・ポスターセッション

受付開始:8時30分~

受付会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館2階H201教室前

● 研究発表分科会 9時00分開始

第1分科会「地域ごとの復興調査成果、自然災害に関する研究成果」(3階H301教室) 15時55分終了

第2分科会「東北先史時代の越境と交流」(3階H302教室) 17時00分終了

第3分科会「東辺地域の境界と律令国家の形成―古代城柵多賀城完成まで―」(2階H203教室) 16時40分終了

第4分科会「宮城県を通して考えるアジア、世界との交流の考古学」(2階H202教室) 16時45分終了

● 図書交換会 9時00分~15時00分

会 場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館3階H303・H304教室

※図書交換について

1.申し込み方法は①責任者(会員)氏名・住所・電話番号・メールアドレス、②交換図書一覧表を明記し、③宛名を記入した返信用の封筒に、84円切手を貼付した上で送付、あるいはメールにて、下記の実行委員会宛にお申し込みください。

2.締め切りは9月8日(金)必着です。

3.交換図書各2部と整理費を申し受けます。整理費は事前に口座振込といたします。当日キャンセルされた場合には整理費はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

4.交換図書の搬入は、宅配便を利用していただき、個人搬入は禁止します。当日はクロネコヤマトのカウンターを設置予定です。

5.卓数は8団体分を予定しています。その卓数を超えた場合には、先着順で締め切らせていただきます。

6.詳細については申し込み受付後に、追ってご連絡いたします。

〈図書交換会参加申込先〉

〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学埋蔵文化財調査室内

日本考古学協会2023年度宮城大会実行委員会 宛

メールアドレス jaasec2023@m-kouko.net

● 埋文委情報交換会 13時30分~15時30分

会 場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館3階H306教室

● ポスターセッション 10時00分~15時00分

会 場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館3階東側教室間スペース

12時00分~13時30分 コアタイム(昼食時)

・宮城県内在住の研究者による研究あるいは宮城県内の事例に関する研究

・熊谷亮介(宮城教育委員会)・青木要祐(新潟大学人文学部人文学科)・梅川隆寛(宮城県教育委員会)・大場正善(山形県埋蔵文化財センター)・小野章太郎(東北歴史博物館)・鹿又喜隆(東北大学大学院文学研究科)・佐久間光平(宮城県考古学会)・佐々木繁喜(一関市文化財調査委員)・吉田 桂(加美町教育委員会)「薬莱山№34遺跡―局部磨製石斧・尖頭器を共伴する北方系細石刃石器群の形成とその意義―」

・熊谷龍之介(東北学院大学大学院文学研究科)「北日本における縄文時代の骨角製銛頭の研究」

・飯塚義之(中央研究院地球科学研究所、金沢大学古代文明・文化資源学研究所、岡山大学文明動態学研究所)・小野章太郎(東北歴史博物館)・神原雄一郎(盛岡市教育委員会)・樋下理沙(盛岡市教育委員会)「東北地方太平洋側における縄文時代石器石材研究:盛岡産ネフライトとその利用形態」

・佐藤祐輔(仙台市縄文の森広場)・佐々木由香(金沢大学古代文明・文化資源学研究所)・(小野章太郎(東北歴史博物館)・車田敦(大崎市教育委員会)・小野亜矢(大崎市教育委員会)「宮城県大崎平野における縄文・弥生移行期の土器圧痕レプリカ調査の成果」

・結城 智(秋田県埋蔵文化財センター)・佐川正敏(東北学院大学文学部)「多賀城廃寺跡の創建軒丸瓦と供給時期の再検討」

・廉禕(東北大学大学院文学研究科)・鹿納晴尚(東北大学総合学術博物館)「X線CTを用いた多賀城廃寺出土泥塔の内部構造の研究」

・社会科・歴史教科書等検討委員会「学校教育と考古学(その8)―旧石器時代を学ぶ意義―」

・埋蔵文化財保護対策委員会「2022年度埋蔵文化財保護対策委員会の活動」

● 東北学院大学博物館展示室見学 9時30分~17時00分

会 場:東北学院大学博物館

展 示 名:「東日本大震災に係る復興調査等成果展」

展示説明:12時00分~13時30分(昼食時)

展示内容:東日本大震災以降の復興調査等により明らかになった発掘調査成果の展示・紹介

研究発表分科会の概要

●第1分科会「地域ごとの復興調査成果、自然災害に関する研究成果」

会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館3階H301教室

【10月29日(日)】

9:00~9:10 第1分科会「地域ごとの復興調査成果、自然災害に関する研究成果」趣旨説明

長島栄一(仙台市教育委員会)・藤沢 敦(東北大学)

・サブテーマ1:「復興調査から見た仙台湾沿岸」

9:10~9:35 沿岸北部北での復興調査成果

田中則和(宮城県考古学会)・梅川隆寛(宮城県教育委員会)

9:35~10:00 沿岸北部南での復興調査成果

佐藤佳奈(石巻市教育委員会)・古田和誠(宮城県多賀城跡調査研究所)

10:00~10:25 県央での復興調査成果 髙橋純平(仙台市教育委員会)

10:25~10:35 (休憩)

10:35~11:00 沿岸南部での復興調査成果ー宮城県亘理町・山元町の事例ー

山田隆博(山元町教育委員会)

11:00~11:30 討論・質疑応答

11:30~13:30 (昼食休憩)

・サブテーマ2:「自然災害から見た仙台湾沿岸」

13:30~13:55 災害・防災考古学と仙台平野の津波災害痕跡 斎野裕彦(日本災害・防災考古学会)

13:55~14:20 869年貞観地震津波と仙台平野における遺跡 相原淳一(日本災害・防災考古学会)

14:20~14:45 津波堆積物の研究と東北地方太平洋側の津波履歴

菅原大助(東北大学)・石澤尭史(東北大学)

14:45~15:00 (休憩)

15:00~15:25 丸森町における土石流痕跡の年代測定調査

国土交通省東北地方整備局宮城南部復興事務所

15:25~15:55 討論・質疑応答

●第2分科会「東北先史時代の越境と交流」

会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館3階H302教室

【10月29日(日)】

・サブテーマ1:「越境する人々とその生活」

9:00~9:10 第2分科会サブテーマ1「越境する人々とその生活」趣旨説明

斉藤慶吏(三内丸山遺跡センター)

9:10~9:35 津軽海峡を越えた旧石器時代人類の移住と交流 青木要祐(新潟大学)

9:35~10:00 東北地方太平洋沿岸域における縄文時代の動物資源利用

松崎哲也(東松島市教育委員会)・山田凛太郎(東北歴史博物館)

10:00~10:25 内陸湖沼地帯における縄文晩期の遺跡群 小野章太郎(東北歴史博物館)

10:25~10:35 (休憩)

10:35~11:00 東北北部の縄文集落に見る生業・交流の特質 斉藤慶吏(三内丸山遺跡センター)

11:00~11:25 東北地方の縄文文化の地域性研究に関する一試論 菅野智則(東北大学)

11:25~12:00 討論・質疑応答

12:00~13:30 (昼食休憩)

・サブテーマ2:「東アジアの中の日本先史文化、先史時代の越境と交流」

13:30~13:50 先史時代の越境と交流:趣旨説明ー縄文-バルディビア仮説を例にー

鹿又喜隆(東北大学)

13:50~14:15 後期更新世の東部アジアにおけるホモ・サピエンスの拡散と海洋進出

海部陽介(東京大学)

14:15~14:40 琉球列島における旧石器時代から縄文時代草創期にかけての越境と交流

佐野勝宏(東北大学)

14:40~14:50 (休憩)

14:50~15:15 旧石器・縄文の境界―中国の東北地方― 崔 笑宇(東北大学)・王 晗(東北大学)

15:15~15:40 日本列島を中心としたヒト移住史のゲノム学研究 小金渕佳江(東京大学)

15:40~15:55 透閃石ネフライトを用いた玦状耳飾の確認の意義 中村由克(明治大学)

15:55~16:10 岩石学からみた考古遺物の研究―北陸地方縄文時代前期のネフライト製石器とその来源―

飯塚義之(中央研究院)

16:10~17:00 討論・質疑応答

●第3分科会「東辺地域の境界と律令国家の形成―古代城柵多賀城完成まで―」

会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館2階H203教室

【10月29日(日)】

9:00~9:10 第3分科会「東辺地域の境界と律令国家の形成―古代城柵多賀城完成まで―」趣旨説明

村田晃一(宮城県多賀城跡調査研究所)・吉野 武(宮城県多賀城跡調査研究所)・佐藤敏幸(東北学院大学)

9:10~9:40 国造域の様相―城柵域との境界付近を中心に―

管野和博(須賀川市教育委員会)・菅原祥夫(福島県文化財センター)

9:40~10:10 東辺城柵域の城柵・官衙成立①【柴田・刈田・名取地域】

川又隆央(岩沼市教育委員会)

10:10~10:45 東辺城柵域の初期国府の成立―郡山遺跡、西台畑遺跡、長町駅東遺跡、南小泉遺跡を中心に―

及川謙作(仙台市教育委員会)

10:45~10:55 (休憩)

10:55~11:25 多賀城成立―宮城郡北部と多賀城―

村上裕次(宮城県教育委員会)・村田晃一(宮城県多賀城跡調査研究所)

11:25~12:00 東辺城柵域の城柵・官衙成立②【黒川以北十郡域(含む栗原地域)】

佐藤敏幸(東北学院大学)・髙橋誠明(大崎市図書館)

12:00~13:30 (昼食休憩)

13:30~14:00 文献から見る7世紀の辺境支配―城柵形成史の視点から― 永田英明(東北学院大学)

14:00~14:30 東辺の終末期墳墓―仙台平野・大崎平野を中心に― 佐藤 渉(宮城県教育委員会)

14:30~15:00 東辺における7世紀の須恵器・鉄生産

高橋 透(宮城県教育委員会)・鈴木貴生(宮城県多賀城跡調査研究所)

15:00~15:10 (休憩)

15:10~16:40 討論「東辺地域の境界と律令国家の形成―城柵の成立から多賀城創建へ―」

コーディネーター 村田晃一(宮城県多賀城跡調査研究所)・吉野 武(宮城県多賀城跡調査研究所)

●第4分科会「宮城県を通して考えるアジア、世界との交流の考古学」

会場:東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館2階H202教室

【10月29日(日)】

・サブテーマ1:「貞観地震多賀城復旧に関与した新羅人を通して考える東アジアの交流」

9:00~9:10 趣旨説明 佐川正敏(東北学院大学)

9:10~9:30 貞観新羅海賊事件にともなう新羅人の陸奥国移配について

熊谷公男(東北学院大学名誉教授)

9:30~10:00 多賀城跡軒瓦編年第Ⅳ期の設定と新羅系の瓦

初鹿野博之(宮城県多賀城跡調査研究所)・矢内雅之(宮城県多賀城跡調査研究所)

10:00~10:10 新羅人が製作を主導した棟平瓦と獅子文・鹿文塼 佐川正敏(東北学院大学)

10:10~10:30 陸奥国南部の寺院における平安時代の補修と渡来系瓦 藤木 海(南相馬市教育委員会)

10:30~10:45 宮城県中屋敷前遺跡と出土瓦―接合式技法による軒平瓦と宝相華文軒丸瓦を中心に―

舘内魁生(大阪大学)・小川淳一(白石市教育委員会)

10:45~11:05 平安京官窯の様相からみた与兵衛沼瓦窯 網 伸也(近畿大学)

11:05~11:25 大宰府出土の瓦塼と統一新羅の影響 齋部麻矢(九州国立博物館)

11:25~11:45 統一新羅から見た9世紀の大宰府と多賀城の瓦塼

ヤン ジョンヒョン(梁 淙鉉)(韓国瓦学会)

11:45~12:00 総合報告 佐川正敏(東北学院大学)

12:00~13:30 (昼食休憩)

・サブテーマ2:「大航海時代の世界とVouxu(奥州)」

13:30~13:40 大航海時代の世界とVouxu―趣旨説明― 佐々木和博(宮城県考古学会)

13:40~14:05 大航海時代の世界とVoxu 平川 新(東北大学名誉教授)

14:05~14:30 仙台城跡・瑞鳳殿出土の舶載品 関根章義(仙台市教育委員会)

14:30~14:55 慶長遣欧使節―その背景と目的― 佐々木徹(仙台市教育委員会)

14:55~15:20 将来品から見た慶長遣欧使節 佐々木和博(宮城県考古学会)

15:20~15:45 遺物から見たキリスト教布教 後藤晃一(大分県立埋蔵文化財センター)

15:45~16:10 東北のキリシタン遺物―キリシタン武士後藤寿庵の関連地を中心に―

遠藤栄一(奥州市埋蔵文化財調査センター)

16:10~16:45 質疑

10月30日(月) エクスカーション(見学会)

参加希望者は、以下の案内を参照の上、近畿日本ツーリスト㈱仙台支店に9月29日(金)までに、お申し込みください。

※ご案内・申込フォーム:日本考古学協会2023年度宮城大会宿泊・エクスカーションのご案内

参加費:5,000円 最少催行人員25名

コース:多賀城市多賀城跡-山元町中浜小学校・山元町歴史民俗資料館

多賀城跡は2024年に創建1300年を迎え、多賀城創建1300年事業実行委員会による記念事業が開催されています。その事業に合わせ、南門復元等の史跡整備が実施されています。本エクスカーションでは、史跡整備の内容や見どころについて解説致します。多賀城跡内を90分近く歩きますので、歩きやすい靴等でお越し下さい。

昼食には、宮城県南亘理地方の郷土料理のはらこ飯を準備しております。

山元町は、東日本大震災で大きな被害を受けました。中浜小学校では、津波が来た際に校舎屋上に避難し、児童と教職員、保護者ら90人の命を守り抜きました。この中浜小学校は2013年に閉校となりましたが、震災の教訓を風化させず、災害に対する備え、意識の大切さを伝承する震災遺構として公開しています。ここでは、担当者から当時の状況や遺構保存としての状況について解説して頂きます。また、震災復興調査では、合戦原遺跡の横穴墓から「線刻壁画」が発見されました。歴史民俗資料館では、震災復興調査資料のほか、この合戦原遺跡の壁画実物の剥ぎ取りが展示してあります。震災復興調査の様子や壁画剥ぎ取り展示方法について担当者から説明致します。

備考

(1)昼食について

10月28日(土)・29日(日)は、学生食堂が休業しています。会場のホーイ記念館1階には「土樋パン製作所」(土曜日10~17時のみ)や、東側100m程のところにスーパーの西友があります。これらの場所で購入し、各分科会会場で飲食できます。また、周囲には複数の飲食店がありますので、そちらをご利用下さい。10月30日(月)は別記のエクスカーションに含まれます。

(2)出張依頼状について

出張依頼状の必要な方は、返信封筒(宛名明記・84円切手貼付)を同封のうえ、日本考古学協会事務局までお申し込みください。

(3)会費の納入について

2018年度から受付での現金による会費の納入は扱っていませんので、「郵便振替口座」または「会費振込銀行口座」にお振込みくださいますようお願い申し上げます。

(4)懇親会の中止について

これまで対面開催で実施していた懇親会は、大勢が近距離で一定時間密接することが予想されることから、新型コロナウイルス感染防止の観点から開催いたしません。

(5)会場(東北学院大学ホーイ記念館)への交通について

【JR仙台駅から】

・地下鉄南北線の「仙台駅」から、「五橋駅」まで乗車(所要時間1分)、「南1」出口より出る(料金片道210円)。「五橋駅」から、会場「東北学院大学ホーイ記念館」まで徒歩約10分。

・タクシー利用の場合、所要時間は約10分:小型運賃約800円

【仙台国際空港から】

・仙台空港アクセス線「仙台空港駅」から終点「仙台駅」まで乗車(所要時間普通25分、快速17分、料金片道660円)。以下、【JR仙台駅から】と同様。

・または「エアポートリムジンバス」(1日4便)仙台空港2番乗り場から乗車、「仙台駅西口」下車(料金片道660円、所要時間45分)。以下、【JR仙台駅から】と同様。

(6)駐車場

駐車場はありません。公共交通機関をご利用のうえ、ご参加ください。必要な場合は、周辺のコインパーキングをご利用下さい。

(7)キャンパス内の喫煙について

キャンパス内は禁煙です。

(8)日本考古学協会刊行『2023年度大会研究発表要旨』について

例年と同様に、対面参加でご来場の正会員の皆様には機関誌『日本考古学』とともに、賛助会員の皆様には大会発表要旨のみを会場でお渡しします。また来場されない皆様には、大会終了後、発送いたします。なお、実行委員会より大会資料集を刊行しますので、来場された皆様は会場でご購入下さい。オンラインで参加される方は、下記(9)をご参照の上、お申し込みください。

(9)宮城大会実行委員会編集資料集について

宮城大会実行委員会では、大会資料集を作成しています。㈱六一書房で事前委託販売を実施予定ですので、申し込み方法等詳細については、後日ご案内いたします。なお、ご来場いただく方には、会場にて販売いたします。

※10月3日更新:六一書房での事前販売の申込受付を開始しました。

オンライン参加等で、大会開始日までの到着をご希望の方は10月23日までにご注文ください。申し込み方法等詳細は六一書房のホームページ(https://www.book61.co.jp/book.php/N106976)をご確認ください。

会場(東北学院大学土樋キャンパス)への交通

・地下鉄南北線の「仙台駅」から、「五橋駅」まで乗車 ( 所要時間1分 )、「南1」出口より出る。(料金片道210円)

・地下鉄南北線「五橋駅」から、会場「東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館」まで徒歩約10分。

・仙台駅からタクシー利用の場合、所要時間は約10分、小型運賃約800円

五橋駅から東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館までの経路

※ホーイ記念館位置図 Googleマップ

(地理院地図(電子国土Web)を加工して作成)

会場案内図

東北学院大学 土樋キャンパス

〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1

※ホーイ記念館から東北学院大学博物館までの経路

(地理院地図(電子国土Web)を加工して作成)

日本考古学協会2023年度宮城大会宿泊・エクスカーションのご案内

宮城大会における宿泊・エクスカーション(見学会)については、近畿日本ツーリスト㈱仙台支店まで、以下の近畿日本ツーリストのホームページを参考にお申し込みください。なお、会員優先となりますが、非会員でもお申込み可能ですので、是非ご利用ください。

※ご案内・申込フォーム:日本考古学協会2023年度宮城大会宿泊・エクスカーションのご案内

(申込締切:2023(令和5)年9月29日)

(公印省略)

広文振第964号

令和5年8月23日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田 康弘 様

広島市長 松井 一實

(市民局文化振興課)

広島城三の丸歴史館建設予定地とその周辺の国史跡追加指定および同館建設予定地の変更に関する要望書について(回答)

令和5年6月30日付け埋文委第1号で要望のありました件について、次のとおり回答いたします。

1 『保存管理計画』『整備基本計画』の方針をきちんと継承し、歴史館建設予定地とその周辺の国史跡追加指定を検討すること。

(回答)

現在策定作業中の「史跡広島城跡保存活用計画」及び今後改訂予定の「史跡広島城跡整備基本計画」については、現行の計画に定められた方針を踏まえつつ、今日的視座に基づいた見直しを行うことにより、史跡の追加指定を検討することも含め、今後の広島城跡のための新たな総合的な計画となるよう、関係機関と協議を重ねながらより良い形を目指して策定を進めていく考えです。

2 現在、策定作業が進められている『史跡広島城跡保存活用計画』の第4章素案において、歴史館建設予定地とその周辺が、「史跡と一体的な整備を実施する範囲」である「史跡範囲外周部」から除外されている理由について明確にお示しください。

(回答)

広島城三の丸歴史館建設予定地及びその周辺については、「広島城基本構想」及び「広島城三の丸整備基本計画」において、民間活力を活用した整備を行うこととしており、史跡範囲外周部の他のエリアと同列と扱うことが困難なことから、第3回会議の保存活用計画素案においては、「旧広島城範囲」に区分したものです。

これについては、引き続き、史跡広島城跡保存活用会議の意見も踏まえ、検討していきたいと考えています。

なお、現行の史跡広島城跡保存管理計画及び整備基本計画において史跡と一体的に整備を行う範囲としているのは、景観整備に関する記載であることを申し添えます。

3 歴史観建設予定地における試掘・発掘調査結果を公開し、調査成果をふまえたうえで当該地点における埋蔵文化財の取り扱いについて、国や広島市文化財審議会と協議すること。

(回答)

歴史館建設予定地における発掘調査については、昨年度までに試掘調査を実施しました。その試掘調査結果を踏まえ、対象範囲全体の平面確認調査の実施に向け、予算措置等の検討を行っています。

なお、その調査結果については、必要に応じ文化庁や市文化財審議会と協議を行います。

4 文化財および歴史的景観保護の観点から、歴史館建設予定地を変更すること。

(回答)

令和5年2月22日付け広文振第787号において回答しましたとおり、これまでに「広島城三の丸歴史館」の整備に当たっては、有識者や市民、市議会の意見を聞きながら丁寧に検討を進めています。繰り返しとなりますが、まず、有識者から成る「広島城のあり方に関する懇談会」において公開で意見交換を行い、市民意見募集を行った上で、令和3年7月に「広島城三の丸整備基本計画」を策定しました。さらに、「広島城三の丸歴史館」の詳細については、有識者から成る「広島城の展示整備に関する懇談会」において公開で意見交換を行い、令和4年1月に「広島城展示等基本計画」を策定しました。こうした過程を経て検討を終了し、令和4年3月、市議会の全会一致の議決を得て、地方自治法第244条の2の規定に基づき、「広島城三の丸歴史館」の設置及びその管理に関する事項を条例で定め、告示したものです。

要望書には「充分な検討を行わないまま」とありますが、以上のとおり「広島城三の丸歴史館」の「建設予定地」については、「史跡広島城跡保存管理計画」及び「史跡広島城跡整備基本計画」も踏まえた上で、両計画策定後の状況変化等にも対応しつつ、有識者や市民の御意見を頂きながら検討を重ねた上で、市議会の議決を得て正式に決定したものであり、今回の要望書の御指摘を踏まえた変更を行うことはできないと考えています。

一般社団法人日本考古学協会では、2023年5月28日(日)に東海大学湘南キャンパスで行われる第89回(2023年度)総会において、2023年高校生ポスターセッションを実施いたします。つきましては、下記の要領をご確認の上、ふるってお申し込みください。高校生諸君の意欲的なポスター研究発表の応募を期待しています。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、オンライン開催となる可能性もありますので、ご承知おきください。

また関係機関等への周知をよろしくお願いいたします。

記

1.申込み資格・手続き

1)国内の高校生であれば、個人・団体(代表者が申請)を問わず、応募できます。別紙【様式3】(108頁に掲載)の「高校生ポスターセッション申込書」に必要事項を記入し、ポスター原案とともに協会事務局まで送付してください。学校のクラブ等で申し込まれる場合には、学校名・住所および発表当日の引率者を記載してください。会場開催の場合、当日のポスターのサイズは縦150㎝×横90㎝程度を予定していますが、原案はA4等の縮小サイズでお送りください。

また会場での当日発表に際して、参考資料を展示する等の必要によりポスターの前に机を用意することができますので、必要な場合には、そのむね申込書の所定欄に記入してください。

2)発表内容は、考古学に関連する調査・研究の取り組みとし、未発表の内容を必ず含んでください。高校生個人やグループによる高校生らしいオリジナルな研究内容であり、また、他のコンテスト等に応募していない研究レポートであることとします。なお「考古学に関連する」は、考古学や関連する諸分野をいいます。

例えば高校教科書に掲載されている考古学的内容の研究や博物館・資料館・埋蔵文化財センターなどでの展示や講演・研究発表などから研究したものなどでも結構です。また、高校の指導教諭や博物館の学芸員と事前に相談の上、発表を申し込んでも結構です。

高校生のみなさまの積極的な申込みをお待ちしております。

3)申込みの採否は当協会で審査を行い、その結果を2022年12月中に申込者に連絡いたします。なお、発表受理後のキャンセルはできませんのでご注意ください。

【申込み期限】

2022年12月1日(木)締切(申込書・ポスター原案必着厳守)

【申込み先】 郵送・FAX:日本考古学協会事務局

〒132-0035

東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階

TEL 03-3618-6608 FAX 03-3618-6625

2.発表要旨の原稿執筆と編集

1)採択されたポスターセッションの発表要旨は、以下の要項に基づき『日本考古学協会第89回総会研究発表要旨』に収録いたします。

2)原稿枚数

図版も含めA4判1ページ以内。

本文……横2段組(29文字×56行×2段)、うち表題(タイトル・著者名)分として8行を使用しますので、全部で29文字×48行×2段=2,784文字となります。

図版……左右半頁の場合、横8.6㎝×縦21.5㎝となります。トレース等を完了した完全原稿でお願いします。

執筆者の手によらない図版・表・写真は、必ず出典を入れてください。

3)原稿

文字原稿は、打出し原稿とテキストファイル変換したCDをお送りください。あるいは、打出し原稿(PDFでも可)とテキストファイル変換した文字原稿をメール送信でお送りください。また、図表・写真等をデータ状態で入稿される場合には、本文中に貼り込まず、別途データとしてお送りください。スキャンしたものを使用する場合は、グレースケールではなく、文字・線画モードでのスキャンをお願いします。

なお、メールによる原稿送付先アドレス、原稿執筆要領の詳細につきましては、12月中に、申込みの採否と併せてお知らせいたします。

4)原稿締切

2023年2月13日(月)までに協会事務局必着厳守

3.当日の発表

1)ポスターセッションでの発表日時は、会場開催の場合、2023年5月28日(日)10:00~15:00で、13:00~14:00がコアタイム(発表者による立会説明と質疑応答の時間)になります。ポスターのサイズは、縦150㎝×横90㎝程度となりますが、この大きさに収まれば模造紙でもA3サイズ用紙の貼り合わせでもかまいません。

2)ポスターセッションへの参加を希望する発表者の高校生および引率教員・同級生・父母等の関係者は、無料でご参加いただけます。参加者氏名を申込書に記載願います。学会運営の関係上、当日参加の申込みはお受けできません。参加希望者が決まっている場合には、申込書の所定欄に記入してください。追加・変更等がある場合には、2023年4月24日(月)までに、当協会事務局までご連絡ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、会場開催の場合も参加者を限定する可能性があります。

3)総会への参加にかかわる旅費・交通費等については、参加者側でご負担ください。ただし、必要であれば指導された先生が来られる場合に、出張依頼状(派遣依頼状)を出すことは可能です。出張(派遣)依頼状の必要な方は、返信封筒(宛名明記・84円切手貼付)を同封のうえ、前述の日本考古学協会事務局までお申し込みください。また、生徒の派遣依頼状が必要な場合も、同様にお申し込みください。(申込時と学校長がかわった場合は併せてお知らせください。)

なお遠隔地等のため総会ポスターセッションに出席できない場合には、ポスターのみの掲示も可能です。

4)発表当日、会場受付にて手続きをお願いします。

5)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず当日発表が中止になることがあります。その場合は、オンライン開催となる可能性があります。

オンライン開催の場合、特に、図・表・写真等の著作権に関しては注意する必要があります。詳細については、発表申込み後にお知らせいたします。

4.表彰

1)会場開催の場合、ポスターセッション当日、コアタイム終了時に表彰式を行い(13:40~14:00を予定)、優秀な発表については、その栄誉を表彰いたします。

オンライン開催の場合は、日本考古学協会ホームページ上で優秀賞の発表を行います。

以 上

この度の梅雨末期豪雨や台風等で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。

また、協会員の皆様におかれましては、被害に遭われた中でも、現地で文化財を守るために尽力されていることに深甚なる敬意を表します。日本考古学協会では、災害等により甚大な被害を受けた正会員に対して「日本考古学協会規則第12条」、及び「会費免除期間の基準」に基づき、会費等の免除を定めております。詳しくは下記、協会事務局までお問い合わせ下さい。

なお、これ以外の災害等におきましても、下記規則及び基準に該当する場合は同様の措置が可能ですので、お問い合わせをお願いいたします。

会費免除申請様式 ※ご記入の上、必要書類を添えて協会事務局まで申請ください。

一般社団法人日本考古学協会規則(抜粋)

(会費の免除)

第12条 災害等により、甚大な被害を受けた正会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて一定期間会費を免除する。なお、日本考古学協会(非法人)において会費を免除されていた正会員に対しては、引き続き会費を免除する。

会費免除期間の基準

第1条 一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第12条に定める災害等による被災正会員に対する会費免除の期間は次のとおりとする。

(1) 全壊・全焼・大規模半壊等の場合 10年間

(2) 半壊・半焼・一部損壊等の場合 5年間

第2条 協会が配布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。

附 則

1 2004年3月1日制定し、同日から施行する。

問い合わせ先:一般社団法人 日本考古学協会事務局

〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階

TEL 03-3618-6608 FAX 03-3618-6625

※メールの場合は「問い合わせフォーム」からご連絡ください。