5教総広第484号の2

令和6年2月20日

一般社団法人日本考古学協会 様

東京都教育庁総務部広報統計課長

坂井良充

「羽田アクセス線予定地における高輪築堤跡の保存に関する要望書」に対する回答について

貴会から令和6年1月31日付けで提出された標記要望等について、別紙のとおり回答します。

(回答)

羽田アクセス線予定地における高輪築堤跡については、令和5年7月、東日本旅客鉄道株式会社からは発見の届出があり、港区教育委員会からの意見も踏まえ、令和5年10月、遺跡「高輪築堤跡(港区遺跡番号208)」として東京都遺跡地図情報インターネット提供サービスに追加登載し、埋蔵文化財包蔵地として周知しています。

今後の取扱いについては、有識者等による指導、助言も踏まえながら、法令等に基づき、関係者において適切に対応されるものと承知しています。

(所管 地域教育支援部管理課)

社教発第92号

令和6年2月22日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘 様

徳島市教育委員会

教育長 松本賢治

「国史跡徳島城跡周辺の埋蔵文化財保護に関する要望書」について(回答)

(対2024年1月30日付け埋文委第5号)

このことについては、次のとおりです。

1 徳島駅周辺における開発計画につきましては、徳島県に対し埋蔵文化財の適切な保護等について配慮していただけるよう、引き続き協議して参ります。

2 国史跡徳島城跡周辺につきましては徳島城及び城下町の歴史を裏付ける重要な考古学的成果があったと認識しております。これまで徳島県と連携しながら、文化庁へは随時、発掘調査の経過や専門調査会の報告を行っております。 なお、徳島県に対し引き続き協議して参ります。

以上

(社会教育課)

埋文委 第7号

2024年2月21日

文化庁長官 都倉俊一 様

福岡県教育委員会教育長 吉田法稔 様

北九州市長 武内和久 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

旧門司駅関連施設遺構の保存に関する要望書

表記の件につきましては、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な調査・保存の対策を講じられますことを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年3月19日(火)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答をお送りくださいますようお願いいたします。

記

1.提出書類

別添の通り 1通

埋文委 第7号

2024年2月21日

文化庁長官 都倉俊一 様

福岡県教育委員会教育長 吉田法稔 様

北九州市長 武内和久 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

旧門司駅関連施設遺構の保存に関する要望書

門司港地区複合公共施設整備事業に伴う発掘調査が行われた地点は、明治・大正期にかけて造られた初期の門司駅の駅舎跡・機関車の車庫跡と周辺の土地利用の変遷が確認できる貴重な場所です。大正3年に北側に造られた重要文化財門司港駅(旧門司駅)本屋にも近く、門司港地区の歴史、また日本近代交通史を考える上でも両者は一連のものと考えられます。

このような重要な地区において、近代遺構を周知の埋蔵文化財包蔵地として取り扱い、試掘調査、発掘調査と段階を踏みながら、遺構検出を行い機関庫の一部を明らかにされたことに敬意を表します。北九州市が日本の近代を語る上で重要な都市であり、今回検出された遺構が九州の鉄道の発着点となった門司駅の一部であることが判明したのは、まさに貴市の着実な発掘調査の成果といえるでしょう。今回発見された一連の遺構群は、アジアに開かれた北九州市の理念を示した遺跡の一部である、といっても過言ではありません。

しかし、2024年1月25日(木)の定例会見において市長は、検出された遺構の記録保存と一部移築という方針を発表しました。われわれはこの点については非常に強い懸念を抱いています。

「移築保存」とされた範囲は、調査区全体に広がる建物遺構の全体の中でもごく一部であり、この遺跡の重要性と意義を十分に体現しつつ後世に遺こすものではなく、「移築保存」の範疇からは大きく逸脱したものと言わざるを得ません。そもそも設計変更により施設内で遺構を保存できる可能性があるにもかかわらず、その検討自体を行うことなしに、遺構の大部分を滅失させるという方針を示したことについては、北九州市の文化財保護行政という観点からも非常に問題があるものと考えます。

さらに、旧門司駅関連施設遺構の下層には、中世以前の港湾施設などの重要遺構が遺存している可能性もあり、現調査区下層、並びに影響を受ける可能性のある現調査区周辺の調査が十分に行われる必要があります。上述のような観点からも、旧門司駅関連施設遺構については、現地での現状保存と長期的な調査・研究が望まれます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、下記の点について要望します。

記

1 旧門司駅関連施設遺構の建物について、現地保存を最優先とし、建設予定の複合公共施設の設計変更について検討すること。

2 現在の調査区下層、並びに影響を受ける可能性のある周囲の未調査区についても十分な調査を行うこと。

3 北九州市は今後も埋蔵文化財の取り扱いに近代遺構を積極的に含みこみ、地域の歴史を明らかにし、街づくりに活用していくこと。

以上

災害対応委員会・委員長の杉井健です。

令和6年(2024年)能登半島地震による文化財被害に関する情報が、ホームページ「石川考古学研究会のブログ」にて報告されています。URLは下記の通りです。

http://ishikouken.blog.fc2.com/

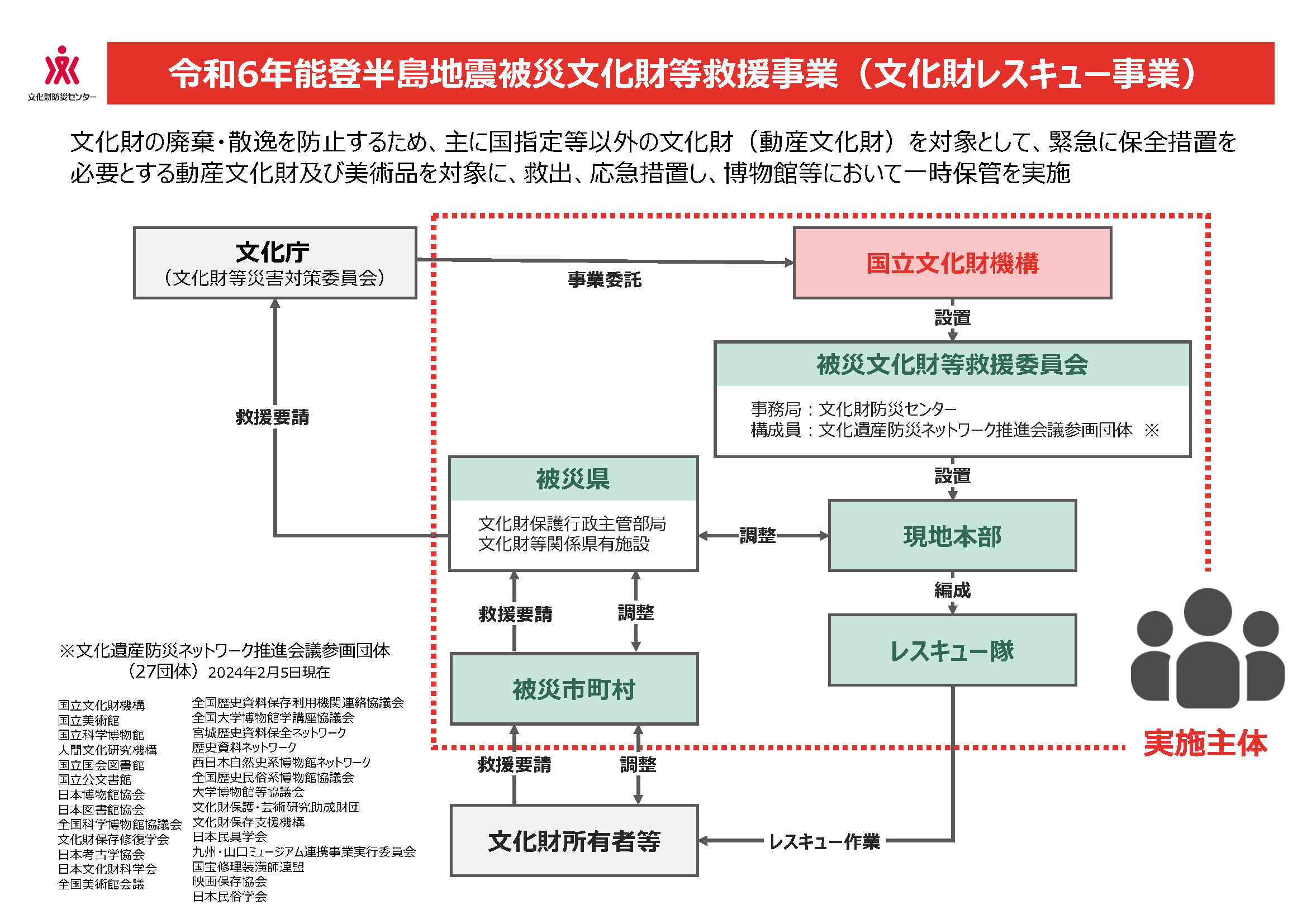

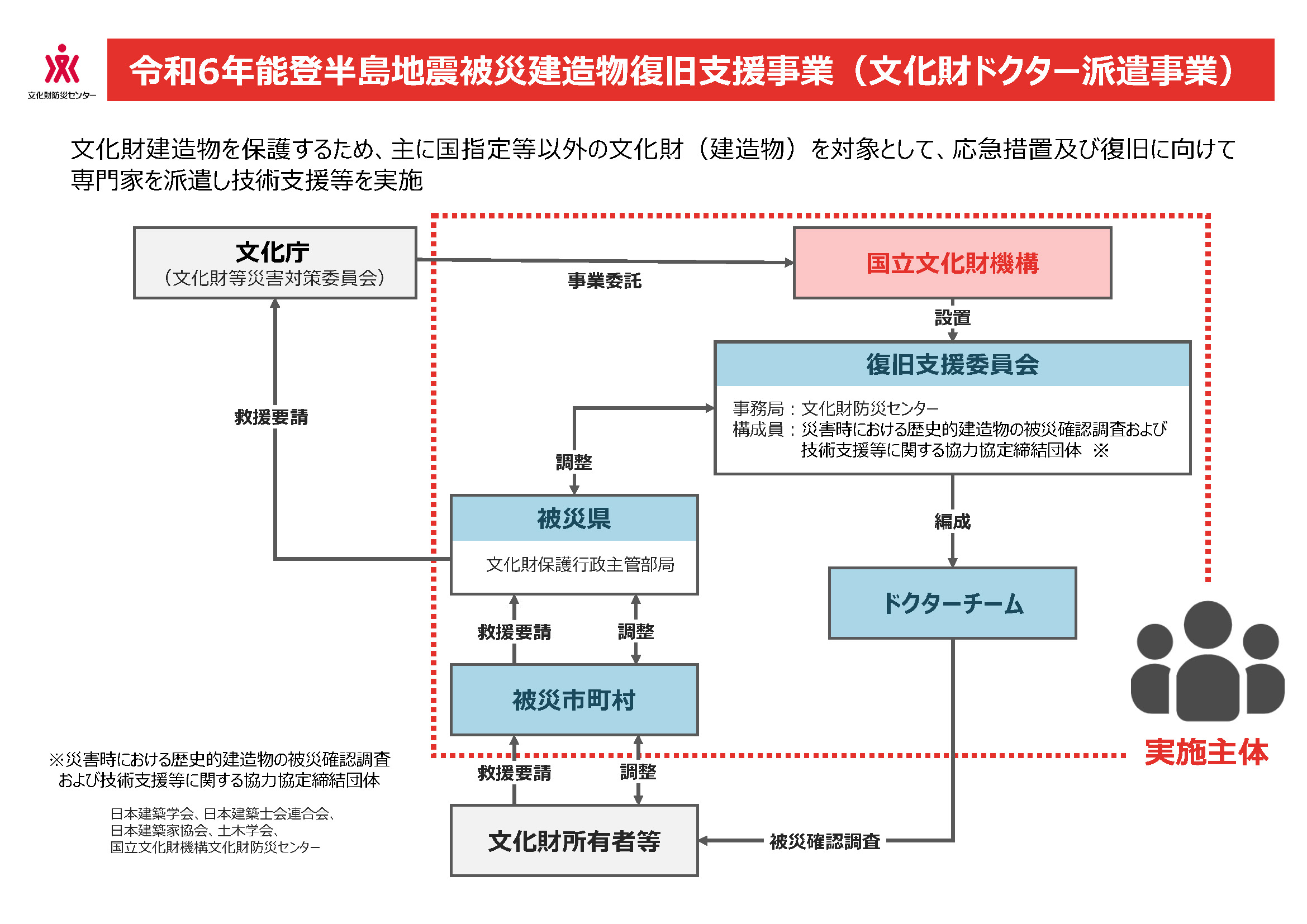

2024年2月13日(火)、石川県庁にて、「令和6年能登半島地震 被災文化財等救援委員会・被災建造物復旧支援委員会 第1回合同委員会」が開催され、「令和6年能登半島地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)」および「令和6年能登半島地震被災建造物復旧支援事業(文化財ドクター派遣事業)」の開始が決定されました。いずれも文化財防災センターが中心となり、被災県や被災市町村と調整しながら実施される予定です(下記の図を参照)。

これら事業は、古文書や美術品、考古遺物などの動産文化財のレスキュー、および被災した歴史的建造物の復旧にかかわるものですが、今後、さまざまな被災施設の復旧・復興、災害公営住宅の建設、土地区画整理などに伴う埋蔵文化財の調査も必要となってきます。埋蔵文化財の調査については、今後、数年単位の時間を要すると思われます。

上記ホームページなどで被災文化財の情報をご覧いただき、ながくご関心をお持ち下さいますよう、お願いいたします。

2月2日(金)現在、立候補・候補者推薦は、26件の届け出があります。

日本考古学協会理事選挙管理委員会

埋文委 第6号

2024年1月31日

文化庁長官 都倉俊一 様

東京都知事 小池百合子 様

東京都教育委員会教育長 浜佳葉子 様

港区区長 武井雅昭 様

港区教育委員会教育長 浦田幹男 様

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 深澤祐二 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

羽田アクセス線予定地における高輪築堤跡の保存に関する要望について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴殿におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年2月22日(木)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第6号

2024年1月31日

文化庁長官 都倉俊一 様

東京都知事 小池百合子 様

東京都教育委員会教育長 浜佳葉子 様

港区区長 武井雅昭 様

港区教育委員会教育長 浦田幹男 様

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 深澤祐二 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

羽田アクセス線予定地における高輪築堤跡の保存に関する要望書

日本考古学協会は、高輪築堤跡について、2021年1月22日付埋文委第9号による全面保存を求める要望書を提出して以来、2度にわたる会長声明(同年3月2日、9月25日)、3度にわたる会長コメント(同年4月5日、4月21日、5月31日)、そして日本歴史学協会との共同要望書の提出(同年8月16日)を行い、その保存を訴えてきました。

関係者各位のご尽力の結果、一部保存・一部移築が決定し、現地保存部分の国史跡化となりました。しかし、国指定史跡旧新橋停車場跡から直接続き、海上に建設された築堤の大部分は、大変良好な残存状況であったのにもかかわらず、記録保存のみで消失してしまいました。これはきわめて遺憾なことです。

現在も周辺の再開発に伴う調査が進んでおり、各所で高輪築堤に関連する遺構が良好な状態で検出され、田町駅北側の羽田アクセス線予定地からも築堤の一部が検出されたとのことです。また、文献調査から薩摩台場に関連する遺構も存在することが予想されます。

これまでの残存状況から考えても、羽田アクセス線予定地にも良好な状態で築堤が続いていることが予想されます。今後は、記録保存を前提とした調査ではなく、現地保存を前提とした調査を行い、開発の計画変更を含め協議すべき時期にきているといえます。日本の鉄道黎明期の高輪築堤跡を、現在の都市景観の中に活かす最後の機会になるといっても過言ではありません。

以上により、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、下記の通り要望いたします。

記

1 羽田アクセス線予定地の高輪築堤跡が残存する部分について、全面保存を前提とした調査を実施したうえで、関係機関が協議のうえ、今後の開発方針を決定すること。

2 東日本旅客鉄道株式会社・港区・東京都・文化庁は、品川開発プロジェクト(第Ⅱ期)予定地を含む、高輪築堤跡が残存する部分の全面的な保存・活用にむけて検討を開始すること。

埋文委 第5号

2024年1月30日

文化庁長官 都倉俊一 様

徳島県知事 後藤田正純 様

徳島市長 内藤佐和子 様

徳島市教育長 松本賢治 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

国史跡徳島城跡周辺の埋蔵文化財保護に関する要望書

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年2月22日(木)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第5号

2024年1月30日

文化庁長官 都倉俊一 様

徳島県知事 後藤田正純 様

徳島市長 内藤佐和子 様

徳島市教育長 松本賢治 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 山田康弘

国史跡徳島城跡周辺の埋蔵文化財保護に関する要望書

国史跡徳島城跡隣接地における新音楽ホールの建設計画について、当該地点が徳島城城内の三木曲輪に当たることから、建設予定地における埋蔵文化財そして歴史的景観の重要性を鑑み、私たち日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、二度にわたり要望書を提出し、現地保存を念頭においた埋蔵文化財保護の検討を求めてきました。

これに対して、徳島県・徳島市では国史跡追加指定は行わないものの、発掘調査に基づき地下遺構への適切な保護措置を講じて新音楽ホールの建設を進めていく旨回答いただき、その後事業を進めておられました。

しかし今般、徳島県においては、新音楽ホール建設計画を抜本的に見直し、藍場浜公園への新ホール建設地の変更、現建設予定地へのJR車両基地の移設、現JR車両基地を含んだ徳島駅北側の開発およびアリーナ整備の構想を発表されました。

広範囲における国史跡徳島城跡周辺での開発行為は、新たな埋蔵文化財への影響を引き起こします。何より、国史跡徳島城跡に対する文化財保護の視点と検討を欠いたままの開発計画は、徳島市中心部の一画を構成する国史跡徳島城跡の価値を大きく損ねてしまうものと、憂慮いたします。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、今回の新たな開発構想にあたって、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1.徳島駅周辺における開発計画策定にあたり、国史跡徳島城跡の歴史および現代都市環境における歴史的景観の重要性を、外部有識者の意見も聴きながら適切に評価検討すること。

2.国史跡徳島城跡の歴史的重要性に基づき、史跡範囲の追加等により、国史跡徳島城跡の保護そして活用を一層図っていくこと。

■日時 2024/2/15~2024/2/22

■会場 埼玉県埋蔵文化財調査事業団YouTubeチャンネル上

※YouTube上での限定公開です

■主催 資料活用課

■要申し込み 2024/2/5~

(Googleフォーム→ https://forms.gle/gJgZdi6n1zvobwS1A)

※受講は無料ですが通信費は参加者負担となります

プログラム

講演1「大木戸遺跡の低湿地調査」金子直行

講演2「大木戸遺跡の漆製品」矢部瞳

※プログラム・申込み等、詳細はチラシをご覧ください。

災害対応委員会・委員長の杉井健です。

石川県の河村好光さんより、災害対応委員会の杉井に対し、令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報が寄せられ、日本考古学協会ホームページの当ブログで発信したいとの希望が伝えられました。以下に掲載し、河村様からの情報を皆様と共有いたします。

―――――(以下、河村様からの情報)―――――

こんにちは、金沢の河村です。まとまったものでありませんが、石川(金沢)から情報をお伝えします。

被害状況は、以下の「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」(石川県)の被害報告をご確認ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin.html

震災被害は、奥能登(輪島市、珠洲市、能都町、穴水町、志賀町北半)、口能登(七尾市、羽咋市、中能登町など)、北加賀(かほく市から金沢市、白山市まで)、南加賀(能美市、小松市、加賀市)の順で大きく、復旧にも多くの物資と時間、人員をより必要とされます。能登半島は南からしか道路のアクセスができず、鉄路は穴水までで、普段でも金沢から珠洲市まで車で2時間半かかります。能登はまだ、ボランティア受け入れの準備ができていない状況です。

石川考古学研究会(石考研)は、1948年に発足し、現在、石川県関係と市町の埋文等職員、地元大学関係者、教員や市民など250名ほどの会員がいます。

1月9日までの消息確認によると、奥能登の被害が大きく、避難所に身を寄せる会員が多数でています。能登地区の市町職員は、ほとんど災害復旧業務に追われていますが、みな頑張っています。

史跡、歴史的建造物、展示・収蔵施設等について、金沢城石垣(金沢市)、前田家墓所(同)、上時国家(輪島市)の損壊の報道がありましたが、氷山の一角で、被害は凄まじいと推測されます。

現在、石考研は、地域それぞれの会員から被害状況および問題・課題の聞き取りと集約をはじめました。また、対応対策は、県内の関係団体・グループとも情報を交換し、進めていきたいと考えています。

(河村好光:石川考古学研究会副会長)

注)1月10日付で杉井健災害対応委員会長に宛てた速報を掲載しました。

国史跡雨の宮古墳群(中能登町) 雨の宮1号墳(前方後方墳)の現状