按功能划分区域的环濠聚落

▲环濠南端的半圆形凸出部分(南视角)

▲环濠南端的半圆形凸出部分(南视角)

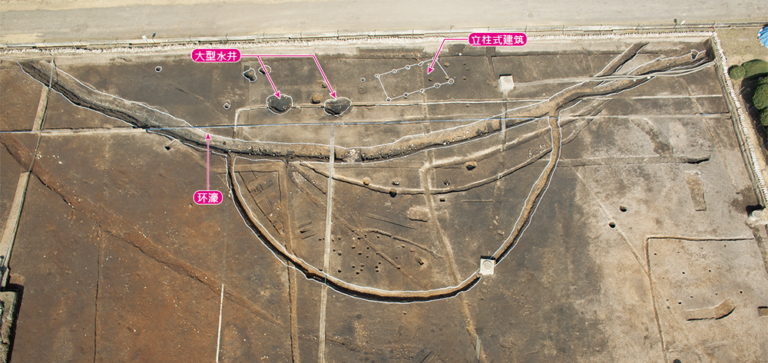

环濠南端内侧并排横列着7米长的立柱式建筑和两个大型水井,有可能是包括凸起部分在内与祭祀相关连的空间。

祭祀区域的半圆形凸起部分

高崎竞马场遗址是位于关东平原的西北端,现今的JR高崎站东侧平原的弥生时代中期后叶的环濠聚落。随着竞马场的关闭,在群马大会中心的建设之前进行了挖掘调查,确认了一部分聚落的存在。

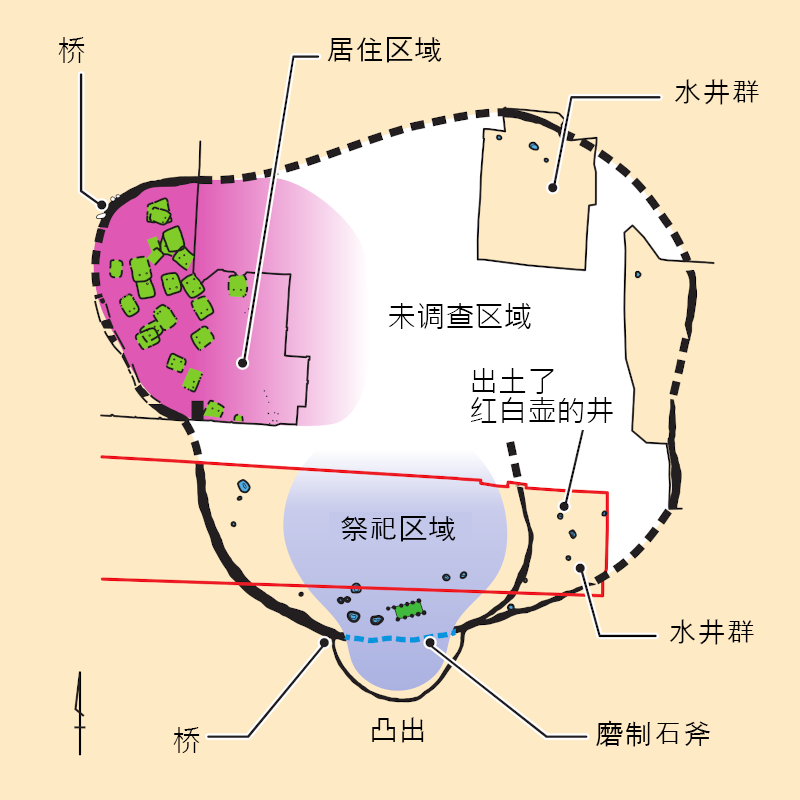

聚落的面积约2公顷,环濠直径160米,虽然并不是很大,但各个区域中分布着穴居建筑和水井等功能不同的遗构这点是其主要特征。居住区域位于聚落的西北部,至少发现了25栋竖穴建筑。被认为是高床结构的立柱式建筑分布于村落的南端,被认为是水井的20个深穴沿着除居住区域外的环濠内侧分布。

在有着立柱式建筑的环濠的南端,有一个半径为15米的半圆形突出部分。虽然在这个半圆形空间内并没有发现遗构,但紧贴着立柱式建筑西侧的两口大型水井中发现了大量可能用于祭祀或仪式的陶器和焚烧后的兽骨。此外,将立柱式建筑及水井和半圆形空间隔开的沟渠中填埋了大量的陶器,似乎与半圆形空间有着一些关联,根据这些特征,可以推断这里是一个祭祀区域。

虽然环濠聚落中部的功能尚未调查清楚,但我们已知晓聚落里根据用途划分了不同的区域,这对探究弥生时期的集落构成而言是巨大的成就。

表现出牙齿的人形容器

遗址中出土了10多件以弥生人为原型的壶型人形容器。其中有2件是表现出了牙齿的罕见物品。另外,在井底还发现了2个红白壶,被发现时是颈部交叉供奉的状态。这两个壶是本遗址出土的陶器中装饰最精美的,应是使用在侍奉神明的特殊祭典之上。

像这样特殊的出土物,可以说对理解弥生人的信仰提供了宝贵的线索。(大木绅一郎)

▲供奉在井中的红白壶

红壶是长野县的栗林式系,白壶则有着在地系的特征。两者都装饰精美,为群马县弥生中期后叶的代表。左:高25厘米,宽17.4厘米。右:高27.3厘米,宽18.4厘米。

▲人形容器的面部

表现出门牙是其最大的特征。两层绘制的眼睛与长野县的表现方式相似。耳朵上有耳洞,头上戴有头带或帽子之类的物件。高15.5厘米,宽11厘米。

▲环濠聚落的全体图

几个圆形空间重叠在一起的形状。居住区域内没有水井,祭祀区域内没有竖穴建筑。环濠的西北和南部可能有桥作为出入口。

▲磨制石斧

左数第二个黑色角棒形石斧用于木器的加工,其他用于伐木。他们几乎都没有被使用过,应是作为献给神明的祭品所埋葬的。长度:从左至右分别是19.3厘米,13.6厘米,20厘米,22.3厘米。

拥有大型立柱式建筑物的玖珠盆地据点聚落

查出116平方米的大型立柱式建筑物

四日市遗址位于大分县西北部玖珠盆地北部的丘陵上。随着工业园区的建设,在2002~2017的16年里,在约10万平方米的范围里实施了挖掘调查。

经调查后,发现了约一百五十幢弥生时代中晚期的大型立柱式建筑、许多土坑以及儿童瓮棺等墓葬。其中最引人注目的是,在台地东半部发现了占地面积高达116平米,以大型立柱式建筑为首的16幢立柱式建筑群。弥生时代中晚期正是大型立柱建筑盛行的时期,在北部九州,柚比本村遗址(佐贺县鸟栖市)等地发现了超过100平方米的大型立柱式建筑。考虑到本遗址的性质,这些大型建筑被假定为庙宇和集会场所等重要遗址。

出土了鹿·箭羽状的线刻画纹陶器

出土文物里,有表现出鹿和箭羽的中后期线刻画纹陶器。线刻画纹从中后期起,以近畿为中心多有发现。当时的人们认为鹿的生命力可以带来丰收,所以使用这种画陶器进行农耕相关的祭祀。在四日市遗址,除线刻画纹陶器外还出土了朱漆筒形器台、带脚注口陶器、甕、土制勾玉等多种文物。由于它们与北部九州祭祀中使用的陶器有共同之处,所以成为了研究两处地域交流的重要资料。

在四日市遗址周围的其他台地上也有一些弥生时代的聚落遗址。但是考虑到其面积和它与玖珠盆地之间的位置关系,在确保水田耕地等方面,本遗址所在的四日市台地无疑是最有利的,毫无疑问,这个台地就是玖珠河流域的聚落据点。

然而,还有一些其他的问题亟待研究,包括为什么100多栋竖穴建筑只能在中期后半这极短的时期内得以续存,以及为什么在这个时期,同一处台地上没有为成年人建造的墓葬等等。(松本 康弘)

平坦的瓶口上方绘有一处。虽然比壶上所画的鹿颈部更长,但用三角形表现脸部,身体部份绘有格子或斜线这些地方是共通的。

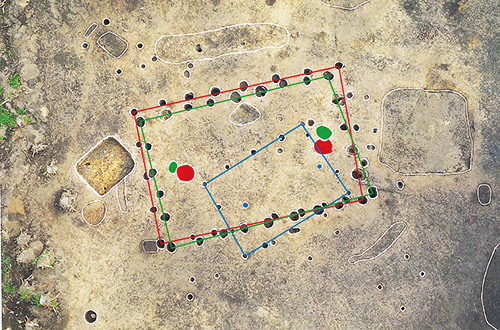

现了三栋带有栋持柱的立柱式建筑。是按照青→红→绿的顺序所重建的,这表明这个地方是一个长期用于祭祀的空间。

|  |

▲陶器埋葬遗构

在横向挖掘的坑中放置涂有朱漆的甕和器台。应是在进行某种祭祀行为。绘有鹿的壶也是在这里出土的。

▲涂有朱漆的筒形器台

▲涂有朱漆的筒形器台

一次性废弃土坑出土。

|

出土多种多样与绳纹时代祭祀相关遗物

出土时头部至右腕部分破碎。将另外发现的左腕、右脚、左脚接合,几乎可完整复原。

北总地区绳纹时代晚期末期的代表性聚落

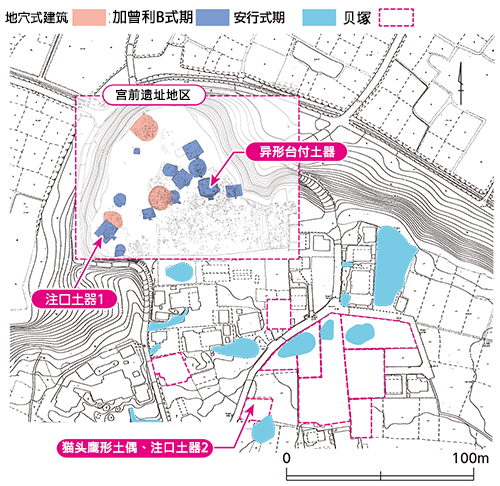

下户贝塚是绳纹时代晚期至末期形成的贝丘聚落。位于俯瞰利根川低地的台地上,发现有向北开口的半圆状贝丘,以及绳纹时代晚期中叶(加曾利B式期)至末期中叶(安行式期)的地穴式建筑遗址22处。贝丘由微咸水域生活的贝类组成,可知在绳纹时代,海水流入现在的利根川水系,形成微咸水域。1981年至今,下户贝塚共进行过12次考古发掘,是北总地区绳纹时代晚期至末期的代表性遗址。为了出版下户贝塚的考古发掘报告,我孙子市教育委员会自2013年以来,一直在进行出土遗物的整理工作,遗址的性质以及特征逐渐明晰。

由祭祀遗物可见复杂的精神文化

在下户贝塚中,除日常生活使用的陶器和石器之外,还出土了许多用于祭祀和仪式的特殊遗物。

在发现地穴式建筑群的宫前遗址地区,出土了陶制耳饰469件,这一出土数量在整个关东地区都屈指可数。约八成的耳饰都是与“异形台付土器”、陶制明器等特殊陶器一同出土于地穴式建筑中,可以推测这些耳饰是在居住空间内使用的,这一点十分有趣。此外,在另一地区地穴式建筑的外侧,出土几乎可完整复原的猫头鹰形土偶,以及模仿刻有人脸的陶板,应是在户外举行祭祀活动的相关遗物。

至于石器和石制品,除石镞等狩猎工具外,也发现了石剑、石棒、独钴石等祭祀相关遗物。此外,除燧石、黑曜石等部分石材外,并未发现原石及未加工石材,可知下户贝塚并不是石器、石制品的制作地,而应是消费地。用兽骨等加工的骨牙制品方面,则出土了鹿角制叉状角器、狼下颌骨所制垂饰等饰品。

由“异形台付土器”和陶制明器等特殊陶器,土偶(人形陶制品)和耳饰等陶制品,石剑和石棒等石制品,以及骨角器等多种祭司相关遗物的存在,可知当时的社会应已孕育出高度发达的精神文化。如此一来,在绳纹时代晚期至末期,北总地区人们的生活及仪式的情况都得到了明确的认识,可以说是本遗址一项重要的成果。

下户贝塚在绳纹时代末期中叶,最后的聚落也迎来终结,在我孙子市内尚未发现其接续的弥生时代聚落遗址。这群在下户贝塚生活、孕育了文化的人们的下落很令人在意。

▲宫前遗址地区发现的地穴式建筑

按照方形→圆形→六角形的顺序重建了三次。

▲遗址平面图

可见地穴式建筑分布于台地顶端地区。现在距离利根川1.3公里,在新石器时代附近遍布微咸水域。

▲贝层剖面

在混有贝壳的黑土表土之下,确认了含大量贝壳的贝层。

▲注口土器1

半部有破损,口部原本应有盖子或是绘有红彩。高20.3厘米,宽21.5厘米。

▲注口土器2

窄口深钵上安有流嘴。与之纹样形状皆相同的注口土器还有一件出土。高20.8厘米,宽23厘米。

|  |  |  |

|  |  |

▲陶制耳饰

透雕的耳饰,以及中空部分有桥状立体精细装饰的耳饰,可能不是聚落内制作,而是外面带来的。直径3.8~7.2厘米。

▲石剑

长30.1厘米

▲独钴石

长15.5厘米

▲石棒

长10.3厘米

▲猫头鹰形土偶

虽小但在弯曲部分可见立体的船型表现,制作精巧。高15.5厘米,宽9.8厘米,厚5.5厘米。

▲狼下颌骨制垂饰(骨角器)

在狼的下颌骨上开孔的装饰品。长14厘米。

日本最古老的陶器“隆起线纹土器”初次出土于奄美群岛

无数的溶洞像一张网一样遍布于崖壁上,下原洞穴遗址形成于落水洞(溶洞顶部陷落形成的地形)的入口处。

可以探明奄美群岛陶器起源的成果

下原洞穴遗址位于奄美大岛南部的德之岛西部。洞口位于距海岸线500米的台地崖壁上高约90米处。洞穴入口宽约33米,高5米,但深度较浅约为20米。2016年以来,鹿儿岛女子短期大学与天城町教育委员会以找寻史前埋葬人骨为目标,开展了联合考古发掘工作并陆续取得了显著成果。

值得一提的是,在此前被认定为奄美群岛最早的陶器——约7000年前的“南岛爪形纹土器”所出土地层的下层,出土刻划波浪纹的深钵形陶器、壶形陶器以及口沿向内收拢的钵形陶器等从未发现过的陶器群。此外,在其下层也出土了种子岛以南地区首次发现的绳纹时代初期的“隆起线纹土器”,使得奄美群岛的陶器文化起源可以追溯至一万多年以前。这是奄美群岛与本州岛几乎同时开始使用陶器的证据。

在本遗址中还有更加古老的地层,通过放射性碳定年法对所发现碳化物进行测定,结果为2万5000年前,为旧石器时代,此地层中未发现人工遗存。奄美群岛的文化面貌尚未清晰,通过今后的调查可能会颠覆人们曾经的认知。

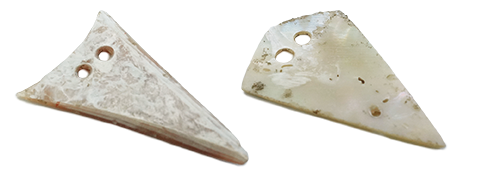

发现制造磨制石镞的作坊

在下原洞穴遗址中,与“南岛爪型纹土器”一同出土的还有许多磨制石镞。这些石镞以遗址附近海岸上裸露的板岩为材料,将依层理剥下的剥片稍加敲打修成三角形后进行磨制抛光,最后打出两个孔。迄今为止共出土磨制石镞108件,以及制作过程中产生的废料298件。由于同时也发现了石锥和砥石等制作工具,以及作为制作台的台石,磨制石镞应当是在此制作。同时出土的还有与磨制石镞形状相同的贝制箭头(贝镞),可知两者是并用的。

这样一来,本遗址就是一个有可能可以明晰奄美群岛从旧石器时代到绳纹时代历史变迁过程的稀有遗址。请期待今后的调查结果。(具志坚 亮)

共出土14件。通过对出土地层最下方碳化物进行取样测定,其年代应为1万3820±40年前(未校正年代)。从左到右宽度分别为3.4厘米、4厘米、6.1厘米。

▲遗址远景(自西向东拍摄)

德之岛西部一带海岸由琉球石灰岩形成了二级阶梯台地,下原洞穴遗址位于台地边界的断面悬崖高60米处。

磨制石镞:从左至右长度分别为4厘米,3.4厘米。

▲贝镞

和磨制石镞一样打有两孔,很有可能与石镞的制作过程相同。从左至右长度分别为3.5厘米,3.6厘米。

3 安教生第 181 号

令和 4 年 2 月 24 日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

安芸市長 横山 幾夫

安芸市教育長 藤田 剛志

安芸市瓜尻遺跡および周辺遺跡の保存と活用に関する要望書について(回答)

2022 年 1 月 21 日付け埋文委第 11 号で要望のあった件について、下記の通り回答します。

記

1.保存範囲および周囲の重要遺構について、学校建設工事及び周囲の付帯工事範囲を含め、 情報開示と適切な指導を得て、現地保存に万全を期すこと。

本市においては、安芸市瓜尻遺跡調査指導委員会を設置して、文化庁及び高知県教育委員会参加のもと、遺跡の評価及び保存・活用について検討を重ね、重要箇所を国史跡として指定を受けられる状態・条件で保存するため、中学校建設計画を一部変更するなど保存の方策を諮ってまいりました。その結果、方形区画遺構を現地保存するほか、ご指摘のあった運河についても、一部は記録保存となりますが、校舎棟の基礎を杭打ち工法に変更したことで、 現地保存を図っており、消失を最小限に留めています。また、中学校建設工事における保護層の設置は、文化庁及び高知県教育委員会の指導・助言により行っております。

調査で得られた情報は、高知県教育委員会や有識者などと共有を図り、指導・助言を受けてまいります。

2.今後、遺跡の活用に向け、速やかな発掘調査報告書の刊行と周辺遺跡の確認調査および、 国の史跡化等に向けた調査を継続できる埋蔵文化財保護の体制を確立すること。

古代寺院跡が推定される中学校建設地の西側民有地については、安芸市瓜尻遺跡調査指導委員会からも、今後、長期的な展望の中で調査を実施し、一体的な保存と史跡指定を図るようご指導いただいていることから、次年度以降、庁内体制を確立し、瓜尻遺跡発掘調査報 告書の作成作業と並行して、調査指導委員会及び文化庁、高知県教育委員会のご指導のもと、 将来的な国史跡指定に向けた取り組みを実施してまいります。

また、本市の埋蔵文化財専門人材の育成に向け、高知県及び高知県教育委員会に対し、職員派遣等の支援要望も行っており、今後の調査体制の確立に努めてまいります。

教社発第75号

令和4年2月28日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦 様

徳島市教育委員会

教育長 松本 賢治

「国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書」について(回答)

(対 2022 年 1 月21日付け埋文委第 10 号)

新ホール建設予定地で確認された「長蔵建物礎石」や「寺島口門台石垣」などは、徳島城の重要な遺構であると認識しております。

また、出土した遺構の保存範囲や保存方法等について、徳島県文化財保護審議会の中の「専門調査会 」においてご議論を頂いております。

史跡の追加指定につきましては、文化庁や徳島県との協議・検討を進めてまいりました。今回の 追加指定は見送ることといたしますが、将来的な追加指定が可能となるよう、最大限の遺構の現地 保存について、引き続き徳島県と協議を進めてまいりたいと思います。

なお、新ホールの建設にあたっては、埋蔵文化財の適切な保護や積極的活用について、新ホール建設を担う徳島県に配慮していただけるよう協議してまいります。

以上

(社会教育課)

3 高文財第 1059 号

令和 4 年 2 月 24 日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

高知県教育長 伊 藤 博 明

安芸市瓜尻遺跡に関する要望書について(回答)

2022 年 1月 21 日付け埋文委第 11 号で提出されました要望書について、下記のとおり回答します。

記

これまで、高知県教育委員会としましては安芸市教育委員会に対し、当該遺跡の保存と活用について、助言を行ってまいりました。

安芸市教育委員会では、同市が設置した専門家による「安芸市瓜尻遺跡調査指導委員会」において、当該遺跡の適切な保存と活用について検討を行うとともに、文化庁からの助言も踏まえ、重要な遺構の保存と活用を行うため、安芸市立統合中学校建設計画の一部を変更し、当該遺跡の保護に努めていると承知しております。

高知県教育委員会としましては、今後も当該遺跡の適切な保存と活用が図られるよう、安芸市教育委員会に対して助言を行ってまいります。

文ス発 第 26 号

令和 4 年 2 月 2 8 日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

徳島市長 内 藤 佐和子

「国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書」について(回答)

(対 2022 年 1 月 21 日付け埋文委第10 号)

国史跡徳島城跡地隣接地の埋蔵文化財保護につきましては、これまでも徳島県や徳島市教育委員会と連携し、適切な埋蔵文化財の保護に配慮しながら、新ホール整備にあたっての本市の役割である、周辺インフラ整備等を進めているところです。

発掘調査の結果を受けての保存範囲や保存方法等につきましては、徳島県文化財保護審議会の中の専門調査会においてご議論を頂いているところでございますが、徳島県及び徳島市教育委員会と密接に連携し、貴重な遺構を可能な限り、現地保存を行うことが できるよう、検討を進めてまいります。

以上

(市民文化部文化スポーツ振興課)

文資第1436号

令和4年2月28日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 殿

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

「国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書」について

(令和4. 1. 21埋文委第 1 0 号に対する回答)

このことについては,次のとおりです。

1 「専門調査会」は,徳島県文化財保護審議会での現地視察や協議を踏まえ, 埋蔵文化財の「保存範囲・保存方法」に係る専門的知見や評価をいただくため,当審議会に史跡や考古等を分野とする専門委員で組織したものであり, この議論は,審議会に報告のうえ,速やかに県ホームページにおいて公開して参ります。

2 新ホール予定地の調査においては,「長蔵建物礎石」や「寺島口門台石垣」 等が確認され,県としましても,徳島城及び城下町の歴史を裏付ける極めて 重要な考古学的成果があったと認識しているところです。

一方,新ホールの整備計画は,住民や文化団体の強い要望で,徳島市において約 3 0 年にわたり検討がなされ,最終的に当該地に決定したもので,その後の有識者会議やアンケート,パブリックコメント,議会等においても様々なご意見をいただくなど,大きな期待が寄せられており,建設地の変更や施設規模の縮小等の計画の見直しは困難な状況にあります。

これまでも,史跡管理者である徳島市とも連携しながら,文化庁へは随時,発掘調査の経過や今回の専門調査会の報告等を行ってきたところであり,上記のような状況から,今回の追加指定は見送ることとした上で,将来的に追加指定が可能となるよう貴重な遺構を最大限,現地保存を行うとともに,その積極活用を図るべく,引き続き検討を進めて参ります。

3 新ホール予定地は,徳島城の一画「三木廓」,城下町の重要な出入口のひと つである「寺島口」にあたることから,令和 3 年 3 月策定の「県市協調新ホール整備基本計画」においても,歴史上重要な場所に建設する施設として, 様々な文化財等の魅力を再認識できる場を設けるよう留意することとしています。

設計業者の「技術提案書」では,来館者が気軽に貴重な遺構を見ることができるよう公開するほか,文化財の展示スペースを設ける等の提案をいただいており,埋蔵文化財の適切な保護のうえ,年間 3 5 万人の集客を見込む新ホールを訪れる方々はじめ,当該歴史的文化財に関心のある多くの方々に,徳島の歴史・文化を広く知っていただく絶好の機会として,積極的活用を図って参ります。