定款第14条に基づき、総会を開催します。第18条第1項にあるように、正会員総数の1/8以上(委任状を含む)の出席がないと議決ができません。当日出席できない正会員は、同封葉書の委任状に署名(自署)の上送付いただくか、あるいはWebからの申込みの際に「議決権の委任」の項目を選択いただき、必ず提出してください。

審議事項(総会決議案を含む)の提出期限は5月9日(月)必着です。提出された案件については理事会の検討を経た上で、下記議題の審議事項:第5号議案その他で審議することになります。

なお、日本考古学協会賞等の表彰につきましては、全ての議事終了後に行います。

【議 題】

審議事項

第1号議案 新入会員の承認に関する件

(入会資格審査委員会:2021年12月11日、2022年1月15日)

第2号議案 2021年度事業報告・収支決算承認に関する件

〈1〉2021年度事業報告

1.日本考古学協会賞の報告

2.総会・大会・公開講座等

(1)総 会 2021年5月22・23日 於:専修大学

(2)大 会 2021年10月16・17日 於:金沢大学角間キャンパス

(3)アジア考古学四学会合同講演会 中止

(4)賛助会員学習会 中止

(5)カフェ de 考古学 2022年2月12日 於:オンライン

3.理事会等

(1)理 事 会 2021年5月8日(オンライン、以下特に記載のないものは同じ)、5月21日(専修大学及びオンライン)、7月24日、9月25日、10月12日(金沢大学及びオンライン)、12月25日(協会事務所及びオンライン)、1月22日、3月26日

(2)臨時理事会 2021年4月20日(メール審議、以下同じ)、8月10日、11月18日

(3)監 査 2021年5月7日(2020年度事業及び会計監査)

4.年報・会報等

(1)年 報 第73号(2020年度版)2021年11月30日発行

(2)会 報 №203(2021年8月1日発行)、№204(2021年12月1日発行)、№205(2022年3月1日発行)

(3)公式サイトの更新

5.機関誌

(1)機関誌『日本考古学』編集委員会

『日本考古学』第52号 2021年5月20日発行、『日本考古学』第53号 2021年10月13日発行、

『日本考古学』第54号 編集

(2)英文機関誌編集委員会

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.9,No.1 2021年12月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.9,No.2 2022年3月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.10,No.1 編集

6.陵墓報告

(1)懇 談(2021年10月26日)

(2)見 学(2021年11月19日、12月17日、2月3日)

(3)立入り観察(2022年2月18日)

7.研究環境検討委員会報告

8.広報委員会報告

9.国際交流委員会報告

10.社会科・歴史教科書等検討委員会報告

11.埋蔵文化財保護対策委員会報告

(1)委員会等

委員会:2021年5月29日(オンライン)/幹事会:2021年6月20日(オンライン、以下特に記載のないものは同じ)、7月17日、9月5日、10月3日、11月14日、12月18日、2022年1月15日、2月13日、3月19日/情報交換会:中止

(2)要望書等

〈要望書提出7件〉

2021年4月23日 埋文委第1号「大社基地遺跡群の学術調査と保存に関する要望書」

2021年5月10日 埋文委第2号「横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(要望)」

2021年8月5日 埋文委第4号「広島城跡(サッカースタジアム建設予定地)における遺跡の保存に関する要望について」

2021年9月10日 埋文委第5号「広島城跡(サッカースタジアム建設予定地)における遺跡の保存に関する要望書への貴市の回答について(再要望)」

2021年10月14日 埋文委第6号「高輪築堤跡の一般公開拡充を求める要望書」

2022年1月21日 埋文委第10号「国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書」

2022年1月21日 埋文委第11号「安芸市瓜尻遺跡および周辺遺跡の保存と活用に関する要望書」

〈回答8件〉

2021年5月18日 文遺第1244号 神奈川県教育委員会教育長

「横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答)」

2021年6月9日 教生文第467号 横浜市長 林 文子

「横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答)」

2021年8月16日 広島市市民局文化振興課 文化財担当課長 平田 太

「広島城跡(サッカースタジアム建設予定地)における遺跡の保存に関する要望について(回答)」

2021年8月25日 文財第249号 出雲市長 飯塚俊之

「『大社基地遺跡群の学術調査と保存に関する要望書』に対する回答について」

2021年9月27日 広文振第344号 広島市長 松井一實(市民局文化振興課)

「広島城跡(サッカースタジアム建設予定地)における遺跡の保存に関する要望書への本市の回答に対する再要望について(回答)」

2021年10月22日 港区教育委員会教育長 浦田幹男

「高輪築堤の一般公開拡充を求める要望書について(回答)」

2021年10月29日 3教総広要第145号の2 東京都教育庁総務部広報統計課長 徳田哲吉

「『高輪築堤跡の一般公開拡充を求める要望書』に対する回答について」

2021年10月29日 東日本旅客鉄道株式会社

「高輪築堤跡の一般公開等について」

12.災害対応委員会報告

13.将来構想検討小委員会報告

14.アーカイブス小委員会報告

15.理事選挙制度検討小委員会報告

16.2021年度版会員名簿の刊行

〈2〉2021年度収支決算

第3号議案 理事の選任に関する件

(選挙管理委員会:2021年11月6日、2022年2月12日、4月2日)

第4号議案 監事の選任に関する件

第5号議案 その他

報告事項

第1号報告 2022年度事業計画・収支予算に関する件

〈1〉2022年度事業計画

1.総会・大会・公開講座等

(1)総 会 2022年5月28・29日 於:早稲田大学

(2)大 会 2022年10月8・9・10日 於:九州大学

(3)アジア考古学四学会合同講演会

(4)賛助会員学習会

(5)カフェ de 考古学 2022年4月・6月・8月・10月・12月、2023年2月

2.理事会等

(1)理事会 年間9回(2022年5月・5月・6月・7月・9月・10月・12月、2023年1月・3月)

(2)総務会 随時

(3)監 査

3.年報・会報等

(1)年 報 第74号(2021年度版)2022年12月発行

(2)会 報 №206・№207・№208

(3)公式サイトの更新

4.機関誌

(1)機関誌『日本考古学』編集委員会

『日本考古学』第54号 2022年5月発行、『日本考古学』第55号 2022年10月発行、

『日本考古学』第56号 編集

(2)英文機関誌編集委員会

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.10,No.1 2022年9月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.10,No.2 2022年3月刊行

『Japanese Journal of Archaeology』Vol.11,No.3 編集

5.組織

(1)入会資格審査

6.陵墓問題

7.研究環境検討委員会

8.広報委員会

9.国際交流委員会

10.社会科・歴史教科書等検討委員会

11.埋蔵文化財保護対策委員会

(1)委員会等 委員会1回・幹事会毎月1回・研修会1回・情報交換会1回

(2)要望書提出

12.災害対応委員会

13.日本考古学協会賞の選考

14.将来構想検討小委員会

15.アーカイブス小委員会

16.理事選挙制度検討小委員会

〈2〉2022年度収支予算

1.一般会計

2.特別会計(科学研究費補助金)

第2号報告 永年在籍会員表彰の件

第3号報告 その他

5月29日(日)

口頭発表

- 9時30分 開 会

- 16時10分 閉 会

第1会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階228教室

| 1 | 9時30分~9時55分 | 及川 穣・小林謙一・遠部 慎・米田 穣・尾嵜大真・大森貴之・小林克也・小嶋善邦・灘 友佳 | 「中国山地における後期旧石器時代遺跡から出土した炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定」 |

|---|---|---|---|

| 2 | 10時00分~10時25分 | 忍澤成視・小林謙一・尾嵜大真・米田 穣 | 「縄文時代の貝玉―その素材、加工法、素材入手法、装身習俗等について―」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 中山誠二・山田 剛・高橋宣治・堀越峰之・保阪太一 | 「ツルマメ発酵に関わる実験考古学―縄文納豆の可能性を探る―」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 桒畑光博・内山純蔵・上條信彦・スヴェン=イサクソン・ピーター=ジョーダン | 「巨大噴火災害を狩猟採集民はいかにして凌いだのか」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 遠部 慎・岡嶋隆司・菅紀浩・畑山智史・米田 穣・及川 穣・小林謙一 | 「地蔵ヶ淵洞穴の研究」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 岡見知紀 | 「板石硯に付着した黒色物質の分析」 |

| 7 | 14時15分~14時40分 | 菊地芳朗・管野和恵 | 「東日本における前期埴輪の成立と展開―福島県須賀川市団子山古墳を中心に―」 |

| 8 | 14時45分~15時10分 | 谷畑美帆・原山ボーロン崇 | 「諏訪谷横穴墓における被葬者について」 |

| 9 | 15時15分~15時40分 | 米田文孝・西光慎治・辰巳俊輔 | 「律令国家の成立と飛鳥の王墓―奈良県明日香村中尾山古墳を中心に―」 |

| 10 | 15時45分~16時10分 | 鹿島昌也・納屋内高史 | 「古代~中世の越中におけるウマの利用実態」 |

セッション

tag

第2会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階225教室

セッション1「資格制度を考える」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 田畑幸嗣 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 寺崎秀一郎 | 「考古調査士プログラムの運営と展望」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 戸田哲也・長谷川渉・橋本眞紀夫 | 「埋蔵文化財調査士資格の現状」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 植田 真 | 「民間調査組織における調査資格の現状と課題」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 西田健彦 | 「埋蔵文化財保護と発掘調査資格制度」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 渡辺清志 | 「(公財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団の埋蔵文化財インターンシップの試み」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | ディスカッション | |

tag

セッション2「縄文社会変動の深層を探る」 (日本人類学会骨考古学分科会との共催)

| - | 14時10分~14時15分 | 高橋龍三郎 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 高橋龍三郎 | 「縄文中期から後期の社会変動とは何だったのか」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 太田博樹 | 「千葉県市原市の縄文遺跡出土人骨ゲノム解析」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 米田 穣・忍澤成視 | 「祇園原貝塚出土人骨における放射性炭素年代と炭素・窒素同位体分析」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 藤田 尚 | 「縄文人の病理学的評価」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 池谷信之・近藤 敏・忍澤成視 | 「南関東における縄文時代後期から晩期にかけての黒曜石流通」 |

| 6 | 16時45分~17時10分 | 長山明弘 | 「関東北における縄紋時代中期後葉から末葉の土器群とその変化」 |

tag

第3会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階226教室

セッション3「列島東北部における弥生農耕文化の受容と展開」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 上條信彦・根岸 洋 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 上條信彦・宇田津徹朗・米田 穣・田崎博之 | 「稲作北限域における集落と生業の展開」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 斎野裕彦 | 「東北南部(仙台平野)の水田跡と農具組成」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 高瀬克範 | 「弥生文化前期の東北北部でなぜ農業が開始されたのか」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 浅野 渓・上條信彦 | 「石器からみた北東北の縄文・弥生移行期の変化」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 小野章太郎・佐藤祐輔 | 「宮城県大崎平野における縄文/弥生移行期の遺跡動態」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 根岸 洋 | 「亀ヶ岡文化圏における『遠賀川系土器』の受容と展開」 |

tag

セッション4「日本における弥生時代水田稲作技術の再検討」

| - | 14時10分~14時15分 | 山田昌久 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 岡田憲一 | 「水田遺構調査で見えてきた弥生時代水田情報―奈良県中西遺跡・秋津遺跡の発掘調査から―」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 辻 康男 | 「弥生時代前期水田遺構の遺跡形成過程―奈良県中西遺跡・秋津遺跡での地形学・土壌微細形態学的検討―」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 篠原和大 | 「登呂遺跡での実験考古学で見えたこと」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 山口譲二・鶴来航介 | 「板付実験水田の21年度成果報告」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 丸山真史 | 「弥生時代の動物利用―水田稲作と漁撈・狩猟―」 |

| 6 | 16時45分~17時10分 | 山田昌久・白石哲也 | 「弥生時代・古墳時代の水田稲作技術移転期の技術・生産性に関する実験考古学」 |

tag

第4会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階227教室

セッション5「ランドスケープ(景観)で考古学する」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 松木武彦 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 大西秀之・河合洋尚 | 「『景観を』ではなく『景観で』考える意義―景観論との対話を通して―」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 鶴見英成 | 「景観分析の視点からアンデス文明のモニュメント建築の成立と変遷を考える」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 青山和夫 | 「マヤ文明のランドスケープの通時的比較研究試論」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 山口 徹 | 「歴史生態学と解釈考古学の節合―オセアニアの環礁景観を事例に―」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 笹生 衛 | 「日本列島における祭祀の場のモニュメント化と神観の変化」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 関口和寛・後藤 明・北條芳隆・岩城邦典 | 「祭祀関連遺跡と過去の天体景観」 |

tag

セッション6「海域アジアにおける文化遺産の保存と活用-トランスナショナルな解釈枠組み構築に向けて-」

| - | 14時10分~14時15分 | 池田瑞穂 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | 池田瑞穂・俵 寛司 | 「脱植民地後の文化遺産の現状と課題―モルディブと台湾を事例として―」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | 野口 淳 | 「文化遺産とナショナリズム―ポストコロニアル期の南アジアにおける地域大国の状況―」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | 魚津知克 | 「考古遺産・考古博物館からみたトランスナショナルな解釈枠組みの構築に向けての課題」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | 新里亮人・木村 淳 | 「トランスナショナルな視点からみた琉球列島の海上交易」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | 討 論 | |

tag

第5会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階229教室

セッション7 埋蔵文化財保護対策委員会 「近現代遺跡の調査と保存・活用」

| - | 9時25分~ 9時30分 | 藤沢 敦 | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 9時30分~ 9時55分 | 谷川章雄 | 「東京都港区高輪築堤跡の調査と保存をめぐる問題」 |

| 2 | 10時00分~10時25分 | 八幡浩二 | 「広島市陸軍中国軍管区輜重兵補充隊関係施設の調査と保存問題」 |

| 3 | 10時30分~10時55分 | 岩本 崇 | 「島根県出雲市大社基地跡の保存問題」 |

| 4 | 11時00分~11時25分 | 森井啓次 | 「福岡県戦争遺跡調査の概要」 |

| 5 | 11時30分~11時55分 | 松田 陽 | 「近現代遺跡の保存・活用の課題」 |

| 6 | 12時00分~12時25分 | 討 論 | |

tag

セッション8 英文機関誌編集委員会

「The ‘Axial Age’ in the periphery of a world system(〈縁辺〉における〈枢軸時代〉の展開)」 ※全編英語

| - | 14時10分~14時15分 | Simon KANER | 「趣旨説明」 |

|---|---|---|---|

| 1 | 14時15分~14時40分 | Andrew HUTCHESON | 「Material and ideas in the second half of the 1st millennium BCE: money and related concepts in the Japanese archipelago」 |

| 2 | 14時45分~15時10分 | Takehiko MATSUGI | 「Cultural reconstruction and social change of Japanese archipelago in the 1st millennium BCE」 |

| 3 | 15時15分~15時40分 | Koji MIZOGUCHI | 「The formation of complex societies seen from religious practices and the concept of ‘axiality’」 |

| 4 | 15時45分~16時10分 | Simon KANER | 「The transformation of sacred places: a perpective from the ‘Axial Age’」 |

| 5 | 16時15分~16時40分 | Discussion | |

tag

ポスターセッション

| P01 | 大塚宜明・飯田茂雄・朝井琢也・臼杵 勲・正司哲朗・澤井 玄・石村 史・長山姫奈・三浦弘夢・八島 遙 | 「北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第6次発掘調査概要報告」 |

|---|---|---|

| P02 | 青野友哉・永谷幸人・近藤 修・澤田純明・三谷智広・菅野修広 | 「骨・歯の接合関係による多数合葬複葬例の埋葬過程復元―北海道有珠モシリ遺跡の事例―」 |

| P03 | 宮田佳樹・福井淳一・時田太一郎・福田裕二・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・村本周三 | 「土器残存有機物の化学及び、同位体組成と使用痕跡から見える先史時代の煮炊き」 |

| P04 | 福井淳一・村本周三・時田太一郎・福田裕二・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・小畑弘己・宮田佳樹 | 「北海道南部における縄文時代前半期の古食性変遷」 |

| P05 | 村本周三・福井淳一・國木田 大・小林謙一・宮内信雄・堀内晶子・宮田佳樹 | 「渡島半島南東部における縄文時代後期後半の古食性」 |

| P06 | 佐宗亜衣子 | 「縄文人のストレスマーカーにおける時期変化」 |

| P07 | ショケット=シャイラー・本郷一美・寺井洋平・覚張隆史・河西健二・町田賢一・山路直充・山崎京美 | 「古代DNAの全ゲノム解析による、縄文時代出土犬骨の系統」 |

| P08 | 中村 大 | 「縄文時代の儀礼祭祀研究と文化レジリエンスモデル」 |

| P09 | 山崎真治 | 「貝塚の貝は何を語るか?―沖縄からの展望―」 |

| P10 | 小畑弘己・真邉 彩・國木田 大・相美伊久雄 | 「土器包埋炭化物測定法による穀物流入時期の再検討―志布志市小迫遺跡出土のイネ圧痕を中心として―」 |

| P11 | 杉山浩平・釼持輝久・高橋 健 | 「神奈川県三浦市毘沙門海蝕洞窟遺跡の出土資料と記録類の研究」 |

| P12 | 白石哲也・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・宮田佳樹 | 「相模湾沿岸における土器調理から見た弥生時代の魚食」 |

| P13 | 水野敏典 | 「纏向遺跡における大型砥石と鍛冶関連遺物の基礎的研究」 |

| P14 | 小林正史・妹尾裕介 | 「ススコゲから見た藤原宮・平城宮における小鍋の使い方」 |

| P15 | 高尾将矢 | 「古代~中世における木地枡の分類と変遷」 |

| P16 | 関根達人・片岡太郎 | 「SfMによる奄美群島の古墓の写真測量」 |

| P17 | 伊藤 創・日下部かさね・徳澤啓一 | 「三次元測量からみた近代城郭山口城跡東面石垣の特徴」 |

| P18 | 三阪一徳・持田直人・伊藤 創・徳澤啓一 | 「江津市桧村窯跡の三次元計測からみた石見焼窯の構造」 |

| P19 | 松本啓子 | 「鎖国期のマジョリカ陶器色絵フォグリー文アルバレルロの再検討―出土例の背景に垣間見るカトリックとの関係―」 |

| P20 | 清水 香・片岡香子・卜部厚志・中村 元 | 「新潟大学農学部附属村松ステーションにおける戦争遺跡の調査」 |

| P21 | 北島大輔 | 「弘津金石館拓本資料の研究―先史・原史時代―」 |

| P22 | 黄 暁芬 | 「東アジア古代都市の空間構造とその特色」 |

| P23 | 石田温美・宮内信雄・堀内晶子・宮田佳樹 | 「脂質(残留有機物)分析による石製製粉具の使用法復元の可能性―実験石器のブラインドテストによる推定―」 |

| P24 | 研究環境検討委員会 | 「研究環境検討委員会の提言2022―文化財行政における後継者育成に向けて―」 |

| P25 | 社会科・歴史教科書等検討委員会 | 「学校教育と考古学(その5)」 |

| P26 | 埋蔵文化財保護対策委員会 | 「2021年度の埋蔵文化財保護対策委員会の活動」 |

tag

高校生ポスターセッション

| K01 | 福島県立磐城高等学校 史学部(四ノ宮朱理・新妻彩佳・佐々木美耀) | 「三重塔の構造について―高蔵寺三重塔改修工事からわかること―」 |

|---|---|---|

| K02 | 福島県立相馬高等学校 郷土部(寺島祐一郎・寺島詩織・星愛理・菅野まみ・阿部遥奈) | 「高松古墳群第一号墳調査の意義について」 |

| K03 | 太田市立太田高等学校 地理歴史クラブ(上武恒介・田又春哉・井上 駿) | 「遺物から読み解く金山城の特徴と展開」 |

| K04 | 早稲田大学本庄高等学院墳Q班(緒方壮達・青木剣士郎・石井優奈・岡本有希・木村壮吾・竹森悠河・冨工里乃・橋爪花奈) | 「宇宙線・地中探査レーダーを利用した本庄市の古墳透視プロジェクト『墳Q』」 |

| K05 | 東京都立白鷗高等学校 木下奈映 | 「都立白鷗高校の敷地内にあった江戸時代・大名上屋敷の特徴とは?―同年代の大名屋敷・町屋敷との比較―」 |

| K06 | 鶯谷高等学校 地歴サークル部(黒田千尋・黒木琢海) | 「大垣東町田遺跡にみる墳墓の変化」 |

| K07 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部(河路康太・小原和也・渡邊貫太) | 「陸軍秘匿飛行場跡を追う―岐阜県内の事例から―」 |

| K08 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部(梅村颯太朗・杉浦良太朗・鈴木遥斗・猿渡太智・酒向達也・髙井翔太・古田桜一郎) | 「民族例・実験・考古資料からみたトチノミ利用―岐阜県板取河流域及び 隣接地域の調査から―」 |

| K09 | 奈良県立橿原高等学校 考古学研究部(小澤亮太・中井知世・竹中美咲希) | 「弥生時代の動物画の技法」 |

| K10 | 鳥取県立八頭高等学校 生徒有志 亀の会(村田颯士・國米優月・大東樹生・岡田和華・森本明日香・岡田麻衣・土井涼菜・山根瑠斗・平尾咲弥子) | 「『文公家禮儀節』と墓碑の実測値から推定される鳥取・岡山両池田家の家格」 |

| K11 | 福岡県立糸島高等学校 歴史部(中川大翔・浦山純平・髙田瑠海・磯邊倫太郎・吉田 煌・峰松智弘) | 「伊都国の漁業祭祀」 |

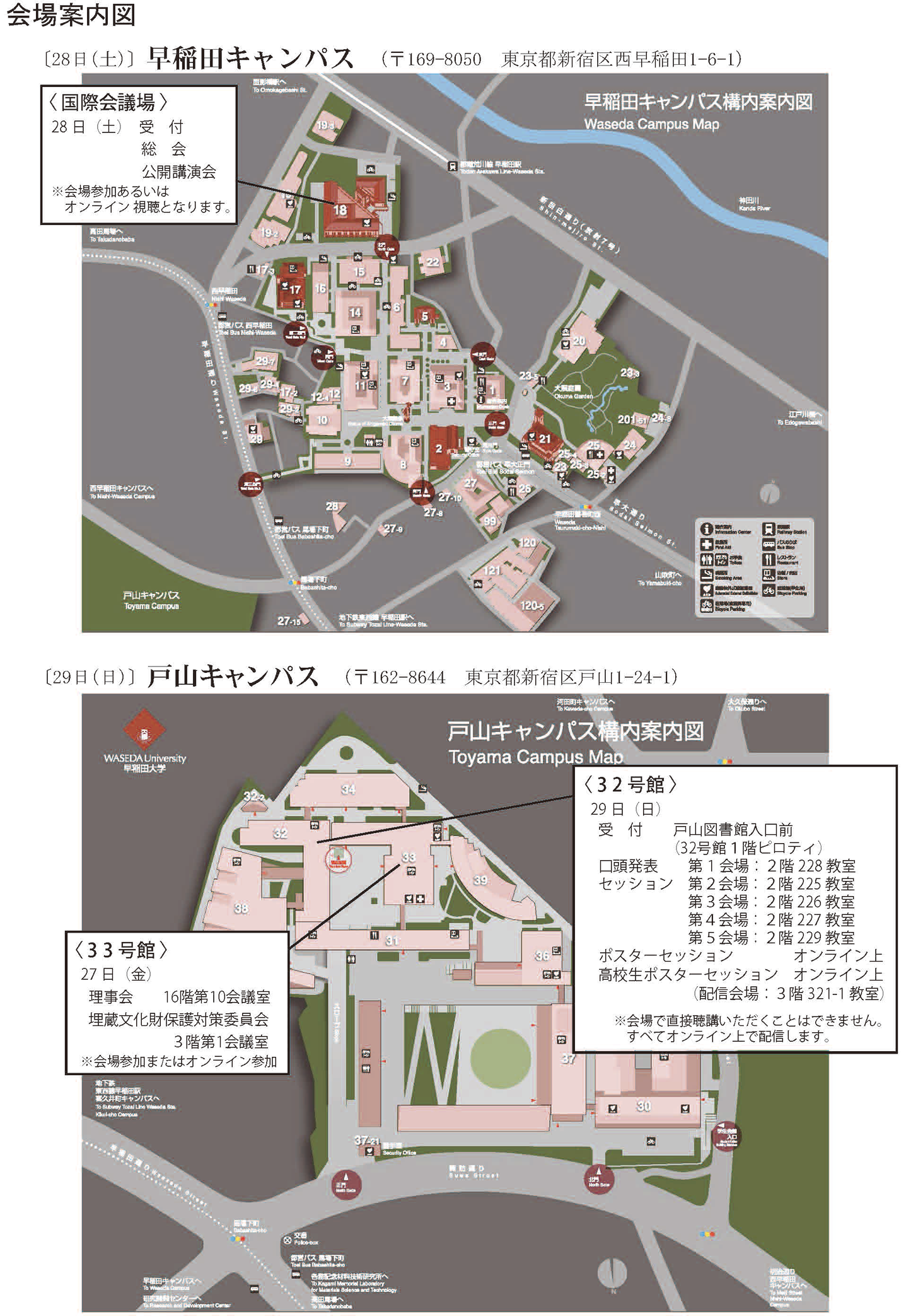

一般社団法人日本考古学協会第88回(2022年度)総会開催のご案内

一般社団法人日本考古学協会第88回(2022年度)総会は早稲田大学早稲田キャンパス(5月28日)・戸山キャンパス(5月29日)を会場として、下記の要領で開催いたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、総会・公開講演会は会場での参加人数を限定するとともにオンラインで配信し、研究発表会はオンライン(ライブ配信)で行う予定です。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、会場開催の変更・中止や発表方法の変更等もありますので、最新情報は協会ホームページをご確認くださいますようお願い申し上げます。

※5月20日現在、ご案内通りの方法で開催予定です。

【会員の皆様へ】

会場・配布資料等の準備がありますので、参加申し込みは、『会報』№205同封の葉書または以下掲載の申込フォームから4月30日(土)までにお送りください。

※4月30日(土)以降もお申込みを受付けておりますが、5月27日(金)15時までにお手続きください。以降のお申込みはできません。

また、総会は、定款第14条に従って開催されます都合上、当日出席できない正会員は会報同封葉書の委任状に署名(自署)し送付いただくか、あるいは以下掲載の申込フォームで「議決権の委任」の項目を選択いただき、必ず提出してくださるようお願いいたします。

※総会委任状の提出について、申込フォームからの「議決権の委任」の選択は、委任状集約の都合上、5月25日(水)17時までにお手続きください。以降は選択できなくなります。

【非会員の皆様へ】

公開講演会・研究発表会の参加を希望される場合は、申込フォームからお申込みくださいますよう、お願いいたします。

※5月27日(金)15時までにお手続きください。以降のお申込みはできません。

申込締め切りました。

※登録内容の修正やパスワードの変更・再発行もu上記フォーム↑からお入りください。

記

| 期 日 | 2022年5月28日(土)・29日(日) |

|---|---|

| 会 場 | 〔28日〕早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田1-6-1) 〔29日〕早稲田大学戸山キャンパス(東京都新宿区戸山1-24-1) |

| 主 催 | 一般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会第88回総会実行委員会・早稲田大学総合人文学科研究センター |

| 事務局 | 日本考古学協会第88回総会実行委員会(実行委員長 近藤二郎) 〒162-8644 東京都新宿区戸山1-24-1 早稲田大学文学学術院 39号館1階考古学研究室 ℡.03-5286-3646 |

<総 会 日 程>

5月27日(金)

◎埋蔵文化財保護対策委員会 14時00分~17時00分

会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室・オンライン

◎理事会 16時00分~

会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館16階第10会議室・オンライン

5月28日(土) 総会・公開講演会

開催方法:会場参加、及びオンライン上でのライブ配信

※ライブ配信の場合は視聴のみとなり、発言はできません。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場参加人数を限定いたしますので、会場参加ご希望の場合は、必ず事前に会報同封の葉書(会員のみ)または当会ホームページの申込フォームからお申し込みください。お申し込みいただいていない場合は、参加できませんのでご注意ください。

※会場で参加される場合は、マスクの着用・手指の消毒・検温・ソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保等、感染症拡大予防対策にご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

※次の場合は、参加をご遠慮ください。

・普段より熱が高い、息苦しさや強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が過去14日以内にある場合

※今後の新型コロナウイルス感染流行状況により、会場の変更や会場参加をご遠慮いただく可能性もありますので(その場合はオンライン上で発言できるようにする予定です)、最新情報は協会ホームページをご確認ください。(5月20日現在、予定通り会場に参加いただいての開催予定です。)

総 会 【総会議題はこちら】

会場:早稲田大学早稲田キャンパス国際会議場

9時00分 受付開始

10時00分 開 会

挨 拶

議長団及び書記の選出

会務審議

入会資格審査

新入正会員の挨拶

理事選挙結果報告

会務報告

表 彰

12時30分 閉 会

新会長就任挨拶

会場:早稲田大学早稲田キャンパス国際会議場

13時30分~13時45分

公開講演会

会場:早稲田大学早稲田キャンパス国際会議場

14時00分 開 会

「エジプト考古学の過去・現在・未来」 近藤 二郎氏(早稲田大学名誉教授)

16時00分 閉 会

懇 親 会

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、懇親会は実施いたしません。

5月29日(日) 研究発表会(口頭発表・セッション・ポスターセッション・高校生ポスターセッション)

※オンライン上で実施します。参加希望者は申込フォームからお手続きください。

■口頭発表

発表方法:オンライン上でのライブ配信

※今後の新型コロナウイルス感染流行状況により、会場や受付場所、また発表方法及び発表時間が変更となる可能性がありますので、最新情報は本ページに掲載いたします。

※オンライン上での開催とすることから、昨年と同様に発表時間帯を変更し、30分間隔(発表20分・質疑応答5分・移動及び配信準備5分)といたします。

※例年より発表開始時間が早いのでご注意ください。

9時30分 開 会

16時10分 閉 会

■セッション

発表方法:オンライン上でのライブ配信

※今後の新型コロナウイルス感染流行状況により、会場や受付場所、また発表方法及び発表時間が変更となる可能性がありますので、最新情報は本ページに掲載いたします。

※オンライン上での開催とすることから、昨年と同様に発表時間帯を変更し、30分間隔(発表20分・質疑応答5分・移動及び配信準備5分)といたします。

※例年より発表開始時間が早いのでご注意ください。

9時25分 開 会

16時40分 第4・5会場 閉 会

17時10分 第2・3会場 閉 会

※趣旨説明を5分で行うセッションは、午前午後ともに、口頭発表会場の開始時間より5分早く始まります。詳細は各会場をご確認ください。

◆第2会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階225教室

セッション2「縄文社会変動の深層を探る」(日本人類学会骨考古学分科会との共催)

◆第3会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階226教室

◆第4会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階227教室

セッション6「海域アジアにおける文化遺産の保存と活用-トランスナショナルな解釈枠組み構築に向けて-」

◆第5会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階229教室

セッション7 埋蔵文化財保護対策委員会

「近現代遺跡の調査と保存・活用」

セッション8 英文機関誌編集委員会

「The ‘Axial Age’ in the periphery of a world system(〈縁辺〉における〈枢軸時代〉の展開)」 ※全編英語

■ポスターセッション

会場:第88回総会特設サイト

解説時間:5月29日(日)13時00分~14時00分

※オンラインシステムを利用しての発表・質疑を予定しています。実施方法については検討中ですので、最新情報はホームページでご確認ください。

※Zoomのブレイクアウトルームを用いて実施いたします。参加希望者は、申込フォームからお手続きください。

■高校生ポスターセッション

会場:本ページ上 ※後日(5月29日(日)9時半~)、掲示いたします。

解説時間:5月29日(日)13時00分~14時00分

※オンラインシステムを利用しての発表・質疑を予定しています。実施方法については検討中ですので、最新情報はホームページでご確認ください。

※Zoomミーティングを用いて実施いたします。参加希望者は申込フォームからお手続きください。

なお、高校生ポスターセッションのコアタイムのみ視聴希望の場合は、こちらからお申し込みいただけます(他の口頭発表・セッション・一般のポスターセッションは参加いただけません)。

図書交換会

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、図書交換会は中止といたします。2020・2021年度と同様、協会ホームページ上での情報交換の場として「考古学スクエア」の開催を予定しています。詳細については、後日、協会ホームページ上でお知らせいたします。

昼食について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、食堂は営業いたしません。会場内では食事できませんので、28日(土)の総会・公開講演会に参加される方は、近隣の店舗をご利用ください。

出張依頼状について

希望者には、出張依頼状を郵送いたしますので、返信用封筒に住所・氏名を明記し、84円切手を添付して、日本考古学協会事務局までお送り下さい。

会費の納入について

2019年度の総会から受付での現金による会費納入は扱っていませんので、事前に「郵便振替口座」あるいは「会費振込銀行口座」にお振込み下さいますよう、お願い申し上げます。

会場への交通機関について

【電車】

・JR山手線「高田馬場」駅下車、徒歩約20分

・西武鉄道西武新宿線「高田馬場」駅下車、徒歩20分

・東京メトロ東西線「早稲田」駅下車、徒歩5分

・東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車、徒歩17分

・東京さくらトラム(都電荒川線)「早稲田」駅下車、徒歩5分

【バス】

国際会議場

・高田馬場駅から都バス学02(学バス)で「西早稲田」もしくは「早大正門」バス停下車

戸山キャンパス

・高田馬場駅から都バス学02(学バス)で「馬場下町」バス停下車

駐車場について

会場近くには、駐車場がございません。大学周辺の道路は駐車禁止となっておりますので、車での来校はご遠慮下さい。

2020(令和2)年4月、(公財)かながわ考古学財団の会議室で、発掘等業務の休止が決定された。緊急事態宣言が発出され、コロナそのものの情報も未だ少ないなかで、安全を優先した。事業者等の了解は得たものの、休止の間の賃金や手当はどうするか等をはじめとした、調整案件は山積し、いつ再開できるのかも不透明な状況であった。

後に一部の法人へコロナ禍での取り組みについて問い合わせをしてみたが、完全に休止した法人は無かったようだ。

パンデミック、クラスター、ソーシャルディスタンスなどカタカナ言葉が多用され、3密は2020年の流行語大賞となり、最近はオミクロン株、ブースター接種などが話題となっている。言葉に馴染むまでが大変であったことを思い起こす。2022年1月には全国の感染者数が増加しており、第6波という言葉も囁かれている。

発掘等業務再開からこれまでの間、毎日体温を測るという習慣も日常となり、休憩時間をずらしてプレハブ事務所内の対人空間を確保するといった工夫が必要になった。夏は暑いし冬は寒い発掘現場で活躍している調査員や作業員は、暑くてもマスクをつけて作業をし、寒くても寄り集まって作業ができないという、大変な時代になったことと思う。

職員会議は対面とWebex Meetingsによるオンライン併用開催のハイフレックス方式となり、会議等で定期的に会っていた職員との挨拶も「おー、久しぶりだね」に変わった。オンラインはその性質から、報告は得意であるが、議論することはやはりなかなか不得手である。

普及啓発活動は主要行事である遺跡見学会など、各場面で対面開催の機会が減った。その反面、職員による精力的な取り組みから、SNS発信(facebook・Twitter・YouTube)などを多用し、見学会も動画撮影をしてHPやYouTubeでオンデマンド配信ができた。また、遺跡発表会もHP上でオンライン開催を行い、誰でも好きな時間に見られるようにしている。視聴回数もまずまずである。

全埋協の関東ブロック協議会による関東考古学フェアスタンプラリーは、押印する巡回館数を減らして取り組んだ。そういった状況のなかで、各地の博物館等の協力も得て、今年度(2021年)が過去最高の応募者数となった。

感染症が流行っても、人はどこかで文化に触れることを欲し、心豊かに生きていくことを自然と目指しているのであろう。この一助を担うためにも発掘調査をきっちり行い、その成果や研究の開示を工夫して続けていく必要性が、こんなご時世だからこそ改めて感じられる。

| ||

|

登呂博物館 春季企画展関連講演会 「古代スルガノクニのまつりごと」

古代駿河国で行われていた地方政治について、「官衙」とよばれた役所施設やそのなかで行われた祭祀などについてご紹介します。

【講 師】 静岡県考古学会 丸杉俊一郎 氏(菊川市教育委員会)

【日 時】 令和4年5月15日(日)13:30~15:00

【場 所】 登呂博物館 1階 登呂交流ホール

【対 象】 どなたでも

【定 員】 40人(要予約、先着順)

【料 金】 100円

【申 込】 令和4年4月5日(火)8:00~静岡市コールセンター(☎054-200-4894)にて電話受付

シンポジウム~高輪築堤を考える~

東京都港区高輪の再開発に伴う発掘調査で見つかった築堤跡は、明治5年、新橋・横浜間に建設された日本最初の鉄道の一部で、海上に敷設された線路として世界でも稀な遺跡です。今この遺跡が消滅の危機に直面しています。

日本考古学協会は高輪築堤をこの上なく重要な遺跡ととらえ、関係学会とともに国・自治体・事業者に対し保存と活用を強く要望してまいりましたが、これまでの開発区域ではほんの一部が現地保存されたのみでほとんどが調査後消失してしまいました。このたびイコモス(国際記念物遺跡会議)からもヘリテージアラート(危機遺産警告)が提出され、世界的にその価値が注目されています。

今回、近代日本の発展を担った高輪築堤について、その重要性を広くアピールするとともに、再開発予定地内で今後も確認されるであろう高輪築堤跡および鉄道遺跡の保存と活用を市民と一緒に考えるため、シンポジウムを開催するものです。

日 時:4月16日(土) 13時30分~16時30分

会 場:オンライン ZOOM

対 象:一般市民・研究者等

定 員:500名

プログラム:あいさつ 辻 秀人 日本考古学協会会長

趣旨説明 藤澤 敦 日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長

基調講演 谷川章雄(早稲田大学教授)

(休憩・準備)

パネルディスカッション

青木 敬(國學院大學)

伊東 孝(日本イコモス・産業考古学会元会長)

老川慶喜(鉄道史学会)

谷川章雄(日本考古学協会元会長)

吉田政博(日本歴史学協会文化財保存特別委員会)

辻 秀人(日本考古学協会会長)

※司会:藤澤敦or吉田広(日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会)

共 催:産業遺産学会・鉄道史学会・日本歴史学協会

後 援:考古学研究会

主 催:日本考古学協会

お 申 込 み:下部の申込みフォームよりお申し込みください。おってZoomのURLをお知らせいたします。

4月14日(木)17:00申込締切※延長いたしました |

海外考古学を専門とする研究者にとって、コロナ禍による海外渡航の禁止は重大な問題である。報告書自身も2019年度までは年に数回の海外調査に参加してきたが、その機会はほとんど失われてしまった。西アジア地域の調査は、昨年度に続き、今年度も殆ど行われていないと思われる。日本人による西アジアの考古学活動は3月の発掘報告会で、毎年総括されている。しかし、今年度も調査を実施した隊が殆どなく、最新の報告会という感じではないようだ。それでも3月のオンライン報告会を楽しみにしている方も多いと思う。

私が所属する金沢大学は、このような状況で9月、12月と発掘調査を実施している。調査をしたのはサウジアラビアである。サウジアラビアは9月時点で、ワクチンの2回接種の割合は日本より高かった。現在でも3回目接種の割合は日本よりはるかに高い。

金沢大学が発掘調査のためサウジアラビアで雇用しているのは、パキスタン人の労働者である(写真1)。サウジアラビアでは労働者の多くはパキスタン、アフガニスタン、バングラデシュからの出稼ぎ労働者である。彼ら労働者のワクチン接種もサウジアラビアでは滞りなく進んでいるようだ。

さて海外調査の実施は難しくなっているが、国際的な学会活動は昨年から復調し、むしろ活発になっていると思われる。西アジア考古学の最大の学会であるICANE(イカーネ:International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East)はハイブリッド開催で2021年4月に無事に開催された。開催地はイタリアのボローニャだったが、多くの日本人考古学者もオンラインで日本から参加した。

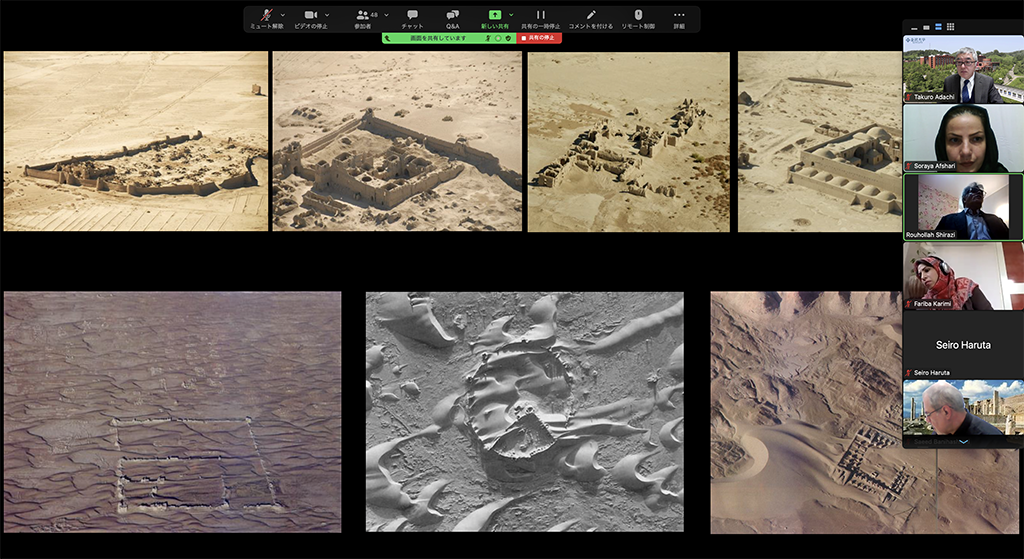

金沢大学では駐日イラン大使館と協力して考古学セミナーを毎年開催してきたが、昨年度からオンラインの国際考古学会議を開始した。今年度は2022年2月19日に5名のイラン人考古学者、3名の日本人考古学者の研究発表が行われた。日本、イランの他にヨーロッパや東南アジアの考古学者も参加し、活発な議論が行われた(写真2)。

このような例からもわかるように、コロナ禍によって、むしろ研究発表の場は多くなっているとも言える。しかし、遺物や手にとっての議論するようなワークショップは不可能であり、また発掘調査の見学会なども実施の機会はなくなった。やはり考古学という実物を相手にする学問にとって、コロナ禍による負の影響は大きいと言わざるを得ない。

|

|