高輪築堤が消滅の危機に瀕していることについて、2022年1月28日、国際記念物遺跡会議(イコモス)から「遺産危機警告(ヘリテージ・アラート)」が出されました。これは、高輪築堤を世界的に貴重な文化遺産としての価値を有することを認めた上で、その遺産が破壊されている現状に憂慮と疑義を示したものです。

これまで私たちは、関係学会、団体と連携して高輪築堤の重要性を訴え、保存を求めてまいりましたが、開発は続行され築堤のほとんどは調査後解体されました。日本考古学協会は、このたびのイコモスの警告をきびしく受け止めると共に、全面的に支持します。同時に今後の開発区域に残された高輪築堤の全面保存に向けて開発計画を見直し、保存・活用されることを望みます。

日本考古学協会は、イコモス警告を支持する声明を下記のとおり発出いたします。

URL:https://youtu.be/S3D-ybwdFaI

1

奈良・春日大社創建の由来を綴った鎌倉時代後期成立の『春日権現験記』に、疫病に侵された家を赤い鬼が軒端から覗き込むよく知られた場面がある。室町時代中期の『百鬼夜行(やぎょう)絵巻』は、夜に跋扈する異形の鬼どもをさまざま描く。初期の武士は鬼を退治して神話的存在に昇華した。合理的説明を持たない非近代の世界では、疫病であれ自然災害であれ、あらゆる災厄は鬼が媒介した。何しろいたるところに潜んでいるのだから鬼の数も膨大で、私たちの先祖は工夫を凝らしてこれに対処した。それらは今も正月の遊びや節気の習俗によく残っている。どんなに科学が発展しても呪術がなくなることはないのである。現に鬼を滅ぼすのを主題としたアニメ映画は大流行りするし、疫病退散を担うという「アマビエ」を見つければ、その絵をどこにでも貼り出す。

2

コロナ禍の2年間で、この連載でも書かれているように、確かに考古学の世界もさまざまな変更を余儀なくされた。学校の授業はもちろん、考古学協会の理事会や委員会もほとんどが「オンライン」となった。しかし、会議の「オンライン」化などは、コロナ禍がなくともいずれ多用されたに違いない。コロナ終息後も「オンライン」の活用は、進みこそすれ、縮小されることはあるまい。対面でないことの不便さもいずれ克服されるだろう。

考古学の根幹をなす発掘調査は、モノ(物質文化)を扱う。こればかりは実際に現場でじかに接しない限りどうにもならない。はじめて緊急事態宣言が出たとき、現場を休止にした調査組織は少なくなかった。しかし2度目のときは通常通り作業を進めたところが大半だったように思う。テントや仮設建物内での過ごし方に注意は必要だが、幸いなことに発掘作業自体は野外でおこなうものであり、ピットなどが稠密に出た場合などを除き、それほどの「密」にならなくても済むからだ。誤解を恐れず言えば、コロナ禍が私たちに与えた影響は、世間の他の職業に比べ少なかったのではないか。私たち職業考古学者は、野外作業の意外な効能?に感謝しなければならない。

疫病は21世紀の鬼である。だが、流行はいずれ必ず収まる。そして科学的手法を知っている私たちは、先祖より少しだけ進んだ方法でそれに対処するはずだ。

3

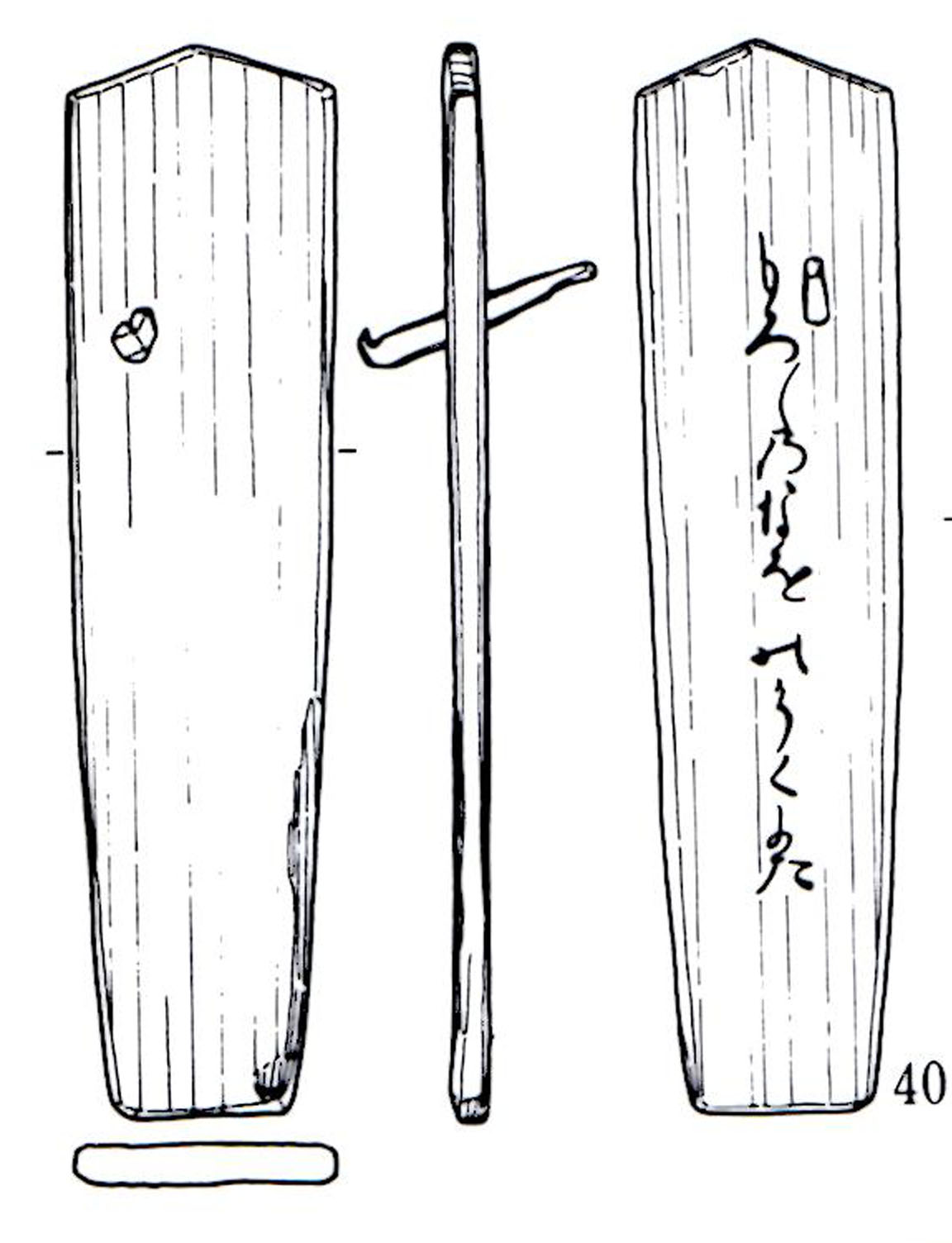

最後に、鎌倉時代後期の呪符木簡を掲げておこう。書かれているのは「もろもろのなをのそくふた(諸々の儺を除く札)」。呪符の決まりに則った文言ではなく、効果のほどもわからないが、追儺を願う中世人の必死の思いが伝わってくる。日々不便を強いられている全国の仲間たちにも効能の及ぶことを期待したい。

|

| 団体名 | 利根川同人事務局 宮田 毅 |

|---|---|

| 掲載情報 | 『利根川』44号 1部3,000円 |

| 連絡先 | 090-7265-9613 tm.463215@gmail.com |

史跡大鹿窪遺跡をテーマにしたシンポジウムの開催について

令和2年3月7日(土)に開催を延期した埋蔵文化財シンポジウム 『史跡大鹿窪遺跡の歴史と環境』を、令和4年3月26日に再実施する予定です。また、翌日の3月27日には静岡県考古学会と合同で実施する『縄文時代草創期の初期定住とその環境-富士山麓からの視点-』を実施いたします。

令和3年度富士宮市埋蔵文化財シンポジウム事業『史跡大鹿窪遺跡の歴史と環境』

日 時:2022年3月26日(土) 10:00~16:00

主 催:富士宮市教育委員会

後 援:静岡県考古学会

日 程:

(1)開催趣旨

(2)基調講演

『史跡大鹿窪遺跡の年代と定住生活について』小林謙一(中央大学文学部教授)

『富士宮周辺の地形・地質の成り立ちと大鹿窪遺跡』小山真人(静岡大学地域創造学環教授)

(3)基調報告

『地域から見た大鹿窪遺跡』片山康嗣(柚野の里まつり実行委員会事務局長)

『史跡大鹿窪遺跡の発掘調査成果と整備について』深澤麻衣(富士宮市教育委員会)

(4)コメント 橋詰 潤(新潟県立博物館)

(5)討 論 コーディネーター渡井英誉(静岡市)

(6)閉会挨拶

静岡県考古学会2020年度シンポジウム『縄文時代草創期の初期定住とその環境-富士山麓からの視点-』 ※2020年度に実施を計画していたものであるため、2020年度シンポジウムとしています。

日 時:2022年3月27日(日) 10:00~16:30

主 催:静岡県考古学会 ・富士宮市教育委員会

日 程:

(1)開会挨拶 植松章八(静岡県考古学会会長)

(2)開催趣旨 池谷信之

(3)基調講演

『縄紋時代の草創期の年代・環境変動と定住化の評価』小林謙一(中央大学文学部教授)

(4)基調報告

『大鹿窪遺跡8号竪穴状遺構の比較考古学的検討-北東アジアの土器出現期の視点から-』橋詰 潤(新潟県立博物館)

『神津島産黒曜石製両面体石器の運用とその社会的背景』池谷信之(帝京大学文化財研究所)

『縄文時代草創期土器の成立とその展開 -大鹿窪遺跡出土の押圧縄文土器を中心として-』深澤麻衣(富士宮市教育委員会)

『大鹿窪遺跡出土の縄文時代草創期土器の検討 -西日本出土資料との比較を中心に-』村上 昇(豊橋市教育委員会)

『大鹿窪遺跡の集落形成とその評価』藤山龍造(明治大学)

(5)討 論 コーディネーター 池谷信之(帝京大学文化財研究所)

(6)閉会挨拶 平野吾郎(静岡県考古学会副会長)

開催方法

両日ともオンライン開催(Zoom)

定員各日90名

申し込み方法

1.申込期間:令和4年2月14日(月)午前8時30分から令和4年3月11日(金)正午まで

2.申込窓口:富士宮市HP内電子申請フォームより(下記URL参照)

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/citizen/visuf8000000w9jx.html

又は、下記チラシ内、申込み先参照 富士宮市埋蔵文化財シンポジウム事業 チラシ

高校の郷土史研究クラブの近況と課題

高等学校の郷土史研究クラブは、全国的にクラブ数・部員数が激減し退潮傾向にあります。部活動で研鑽を積んだ高校生が大学で考古学を専攻し、地域の文化財保全・活用に尽力する時代はとうに終わりを迎えています。現状改善のためにも、高校生の郷土史研究への支援は、考古学界にとっても喫緊の課題だと考えます。

日本考古学協会の高校生ポスターセッション

その意味では、日本考古学協会総会で開催される高校生ポスターセッションは、参加者にとって得難い機会となっています。受賞の喜びもひとしおですが、そうでなくとも、地方の高校生が、研究者や他校の生徒と直に語らう機会は実に貴重であり、このイベントの真骨頂はまさにそこにあると思います。コロナ禍で一昨年は中止、昨年はポスター審査となりました。やむを得ないことですが、語り合う場がなかったことは残念でした。ただ、後日会長自ら高校生向けにコメントをいただけたことにより、部員の士気は高まりました。記して感謝申し上げます。2022年の高校生ポスターセッションは、すでにオンライン開催が決定していますが、わずかでも質疑応答の時間を確保していただければ幸いです。

世代・地域を越えた学びの場

高校生には、日本考古学協会以外にも奈良大学や徳島県主催の全国コンクールがあり、切磋琢磨の場となっています。小中生にもこうした場があればと考えていた矢先、一昨年、WEBサイト「全国子ども考古学教室」で「キッズ考古学新聞コンクール」が始まりました。入賞した作品を見る機会を得ましたが、力作ぞろいで驚かされました。こうした動きと高校生の部活動をつなげるべく、「探ろう!岐阜の歴史」と銘打った小中高生の発表会を関市と共に企画し、12月に関市内で開催しました。関係市町の担当者に加え、考古学研究者の橋本裕子氏にも臨席していただき、世代や地域、立場を越えた学び合いの場となりました。

学校と自治体・博物館・大学の連携

こうした活動には、地元の自治体や博物館、大学との連携が不可欠です。本校では、地元自治体と連携し戦争遺跡の測量調査や歴史観光ツアー立案などを、コロナ対策に万全を期しながら進めています。コロナ禍以前は、遠隔地で活動することもしばしばありましたが、コロナ禍であるからこそ、学校や自宅からほど近い地元でフィールドワークを行う機会が増えました。

他方、リモートによる交流も思わぬ展開、成果を生みつつあります。2022年1月には、鹿児島大学の渡辺芳郎教授のオンライン講義が実現しました。本校若手教員と連携して日本史授業を行うという試みです。当日は江戸期の対外交流の考古学を、授業の展開にあわせ講義していただきました。研究室と教室とをオンラインで結ぶ授業は、まさにコロナ禍であるからこそ生まれ得たものです。

コロナ禍だからこその地元密着であり、遠隔地とのリモート交流。今年はこうした活動をさらに充実したものとする1年でありたいと常々考えています。

|

埋文委 第11号

2022年1月21日

文化庁長官 都 倉 俊 一 様

高知県知事 濵 田 省 司 様

高知県教育長 伊 藤 博 明 様

安芸市長 横 山 幾 夫 様

安芸市教育長 藤 田 剛 志 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

安芸市瓜尻遺跡および周辺遺跡の保存と活用に関する要望書の送付について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2022年2月28日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第11号

2022年1月21日

文化庁長官 都 倉 俊 一 様

高知県知事 濵 田 省 司 様

高知県教育長 伊 藤 博 明 様

安芸市長 横 山 幾 夫 様

安芸市教育長 藤 田 剛 志 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

安芸市瓜尻遺跡および周辺遺跡の保存と活用に関する要望書

古代寺院に隣接し、内部に大型井戸を擁する方形区画遺構と船着場を備えた運河、多くの掘立柱建物群が出土した瓜尻遺跡について、土佐国の安芸郡衙形成に深く関連した在地豪族の姿を彷彿させる7世紀に遡る官衙関連遺跡として、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、国史跡として全面保存すべき重要遺跡であると評価いたしました。そして、その重要性に基づき、先の要望書「埋文委第12号」を提出し、開発事業計画の見直し・現地保存を含めた遺跡保護の検討を求めました。

安芸市にておかれては、安芸市瓜尻遺跡調査指導委員会を設置して「遺跡の重要性と価値」を検討し、瓜尻遺跡の重要箇所を現地保存するよう、学校建設計画の一部を変更されたことに、私共は敬意を表します。その一方で、先の保存箇所の周囲には運河や古代寺院に関連する重要遺構の広がることが貴市の実施した発掘調査において明らかとなり、今回の学校建設により、そうした遺構が記録保存とともに消失することに、遺憾の念を禁じ得ません。

このような現況に対し、瓜尻遺跡の現状での保存範囲に加え、周辺の古代寺院を始めとした重要遺構を、今後的確に保存していくことが急務の課題ととらえています。そのためには、遺跡の範囲や具体的内容を継続して把握・確認していくことが必要であり、将来の遺跡活用と合わせて重要と考えます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、安芸市瓜尻遺跡および周辺遺跡の保存・活用のために、以下の通り要望します。

記

1. 保存範囲および周囲の重要遺構について、学校建設工事及び周囲の付帯工事範囲を含め、情報開示と適切な指導を得て、現地保存に万全を期すこと。

2. 今後、遺跡の活用に向け、速やかな発掘調査報告書の刊行と周辺遺跡の確認調査および、国の史跡化等に向けた調査を継続できる埋蔵文化財保護の体制を確立すること。

埋文委 第10号

2022年1月21日

文化庁長官 都 倉 俊 一 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書の送付について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2022年2月28日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第10号

2022年1月21日

文化庁長官 都 倉 俊 一 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書

国史跡徳島城跡隣接地における新音楽ホールの建設計画について、当該地点が徳島城城内の三木曲輪に当たることから、建設予定地における埋蔵文化財そして歴史的景観の重要性を鑑み、私たち日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、先に要望書「埋文委第11号」を提出し、現地保存を念頭においた埋蔵文化財保護の検討を求めました。

これに対して徳島県・徳島市では、発掘調査に基づき地下遺構への影響を判断して適切な保護措置を講じる旨、ご回答いただきました。またその後、試掘調査を踏まえた整備基本計画において、現地保存対象となる埋蔵文化財位置(案)を明示して埋蔵文化財保護措置を講じ、さらに新音楽ホールの基本設計にあたって専門調査会を設置して埋蔵文化財保護に関わる議論を進めると聞き及んでおります。

この間、7月21日と12月21日と、建設予定地の発掘調査成果を見学し、東側長蔵基礎遺構と寺島口門台石垣、そして曲輪内部の意味ある空閑地と、遺跡の良好な保存を確認いたしました。そして、改めて現国道192号線で南北に分断されているとはいえ、当該地点が徳島城の一画を構成し、徳島城城下町の形成においても重要な、北の徳島城中心部となお一体の歴史的景観を保っている場所であると再認識しました。したがいまして、三木曲輪一帯は国史跡範囲に追加指定して保存対象に加えられるべきものと考えます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、音楽ホール計画にあたって、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1. 新たに設置される専門調査会において、史跡追加指定にむけた保護範囲・方法の検討を行い、その議論が速やかに広く公開されること。

2 専門調査会での議論を承け、徳島県・徳島市は文化庁と密接な連絡調整の上、近世城郭徳島城の一画として国史跡範囲への追加指定に向けた検討を行うこと。

3.音楽ホールの計画にあたっては、当該地点の埋蔵文化財を毀損することなく、その積極的活用を図ること。

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書の送付について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2022年2月28日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書

国史跡徳島城跡隣接地における新音楽ホールの建設計画について、当該地点が徳島城城内の三木曲輪に当たることから、建設予定地における埋蔵文化財そして歴史的景観の重要性を鑑み、私たち日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、先に要望書「埋文委第11号」を提出し、現地保存を念頭においた埋蔵文化財保護の検討を求めました。

これに対して徳島県・徳島市では、発掘調査に基づき地下遺構への影響を判断して適切な保護措置を講じる旨、ご回答いただきました。またその後、試掘調査を踏まえた整備基本計画において、現地保存対象となる埋蔵文化財位置(案)を明示して埋蔵文化財保護措置を講じ、さらに新音楽ホールの基本設計にあたって専門調査会を設置して埋蔵文化財保護に関わる議論を進めると聞き及んでおります。

この間、7月21日と12月21日と、建設予定地の発掘調査成果を見学し、東側長蔵基礎遺構と寺島口門台石垣、そして曲輪内部の意味ある空閑地と、遺跡の良好な保存を確認いたしました。そして、改めて現国道192号線で南北に分断されているとはいえ、当該地点が徳島城の一画を構成し、徳島城城下町の形成においても重要な、北の徳島城中心部となお一体の歴史的景観を保っている場所であると再認識しました。したがいまして、三木曲輪一帯は国史跡範囲に追加指定して保存対象に加えられるべきものと考えます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、音楽ホール計画にあたって、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1. 新たに設置される専門調査会において、史跡追加指定にむけた保護範囲・方法の検討を行い、その議論が速やかに広く公開されること。

2 専門調査会での議論を承け、徳島県・徳島市は文化庁と密接な連絡調整の上、近世城郭徳島城の一画として国史跡範囲への追加指定に向けた検討を行うこと。

3.音楽ホールの計画にあたっては、当該地点の埋蔵文化財を毀損することなく、その積極的活用を図ること。

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島市長 内 藤 佐和子 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書の送付について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2022年2月28日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島市長 内 藤 佐和子 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書

国史跡徳島城跡隣接地における新音楽ホールの建設計画について、当該地点が徳島城城内の三木曲輪に当たることから、建設予定地における埋蔵文化財そして歴史的景観の重要性を鑑み、私たち日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、先に要望書「埋文委第11号」を提出し、現地保存を念頭においた埋蔵文化財保護の検討を求めました。

これに対して徳島県・徳島市では、発掘調査に基づき地下遺構への影響を判断して適切な保護措置を講じる旨、ご回答いただきました。またその後、試掘調査を踏まえた整備基本計画において、現地保存対象となる埋蔵文化財位置(案)を明示して埋蔵文化財保護措置を講じ、さらに新音楽ホールの基本設計にあたって専門調査会を設置して埋蔵文化財保護に関わる議論を進めると聞き及んでおります。

この間、7月21日と12月21日と、建設予定地の発掘調査成果を見学し、東側長蔵基礎遺構と寺島口門台石垣、そして曲輪内部の意味ある空閑地と、遺跡の良好な保存を確認いたしました。そして、改めて現国道192号線で南北に分断されているとはいえ、当該地点が徳島城の一画を構成し、徳島城城下町の形成においても重要な、北の徳島城中心部となお一体の歴史的景観を保っている場所であると再認識しました。したがいまして、三木曲輪一帯は国史跡範囲に追加指定して保存対象に加えられるべきものと考えます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、音楽ホール計画にあたって、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1. 新たに設置される専門調査会において、史跡追加指定にむけた保護範囲・方法の検討を行い、その議論が速やかに広く公開されること。

2 専門調査会での議論を承け、徳島県・徳島市は文化庁と密接な連絡調整の上、近世城郭徳島城の一画として国史跡範囲への追加指定に向けた検討を行うこと。

3.音楽ホールの計画にあたっては、当該地点の埋蔵文化財を毀損することなく、その積極的活用を図ること。

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島市教育長 松 本 賢 治 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書の送付について

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2022年2月28日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第10号

2022年1月21日

徳島市教育長 松 本 賢 治 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書

国史跡徳島城跡隣接地における新音楽ホールの建設計画について、当該地点が徳島城城内の三木曲輪に当たることから、建設予定地における埋蔵文化財そして歴史的景観の重要性を鑑み、私たち日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、先に要望書「埋文委第11号」を提出し、現地保存を念頭においた埋蔵文化財保護の検討を求めました。

これに対して徳島県・徳島市では、発掘調査に基づき地下遺構への影響を判断して適切な保護措置を講じる旨、ご回答いただきました。またその後、試掘調査を踏まえた整備基本計画において、現地保存対象となる埋蔵文化財位置(案)を明示して埋蔵文化財保護措置を講じ、さらに新音楽ホールの基本設計にあたって専門調査会を設置して埋蔵文化財保護に関わる議論を進めると聞き及んでおります。

この間、7月21日と12月21日と、建設予定地の発掘調査成果を見学し、東側長蔵基礎遺構と寺島口門台石垣、そして曲輪内部の意味ある空閑地と、遺跡の良好な保存を確認いたしました。そして、改めて現国道192号線で南北に分断されているとはいえ、当該地点が徳島城の一画を構成し、徳島城城下町の形成においても重要な、北の徳島城中心部となお一体の歴史的景観を保っている場所であると再認識しました。したがいまして、三木曲輪一帯は国史跡範囲に追加指定して保存対象に加えられるべきものと考えます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、音楽ホール計画にあたって、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1. 新たに設置される専門調査会において、史跡追加指定にむけた保護範囲・方法の検討を行い、その議論が速やかに広く公開されること。

2 専門調査会での議論を承け、徳島県・徳島市は文化庁と密接な連絡調整の上、近世城郭徳島城の一画として国史跡範囲への追加指定に向けた検討を行うこと。

3.音楽ホールの計画にあたっては、当該地点の埋蔵文化財を毀損することなく、その積極的活用を図ること。