フィリピン国立博物館の考古学者の母親のコロナ感染

フィリピン国立博物館考古学部研究員クライン(Sheldon Clyde B. Jago-on)さんの訃報(享年49歳)(後にコロナと判明)が同僚のアメ・ガロン(Ame Garong)さんから2021年3月9日にメールで届いた後、秋になってアメさん自身の母親(当時82歳)がコロナに罹り入院していたというメールが届いた。10月1日、母親の咳が止まらず病院に連れていったらコロナが判明したという。すでに2回のワクチン接種は済んでいたものの10月3日から8日まで入院し、8日に退院して自宅療養になった所だという。幸い検査でアメさん自身の陰性は判明したものの、お手伝いさん経由で母親が感染したため、お手伝いさんが母親の面倒を見ることができなくなり、人手が足りず博物館に半月間の休暇申請をしたいという。日本にいる私の方でできる事は、薬代や病院代の支援ぐらいかと思い、横浜のトラベレックスから送金したところ、その日うちにお礼のメールが届いた。現在、母親は回復し、3回目のワクチン接種も終えたという。

最近の東南アジア考古学関連書籍の刊行

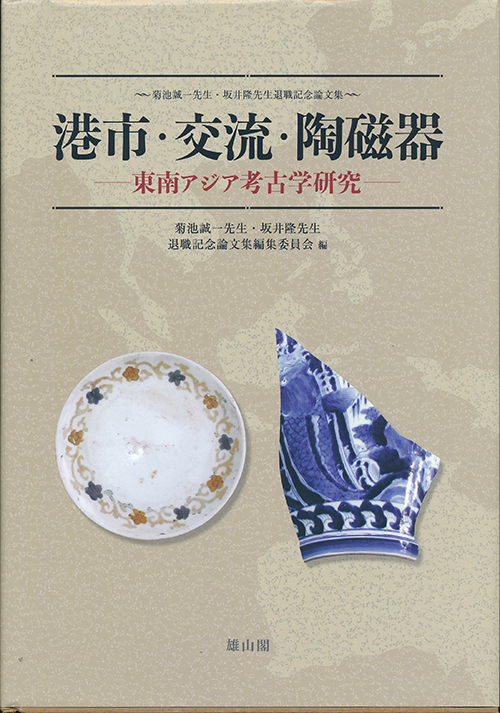

2012年から2016年まで東南アジア考古学会の会長を務めた昭和女子大学教授菊池誠一先生が2020年3月に、国立台湾大学教授坂井隆先生が2019年7月にご退職された。東南アジア考古学会の有志と両先生の古くからの友人で編集委員会を作り献呈論文集を作成することとなった。24本の論文(私は前出のアメさんと共著でルソン島北部の土器作りに使う当て具石と叩き石についての論文を書いた)と両先生によるご自身の研究の歩みの回顧と展望並びに略歴が集まり、2021年3月に雄山閣から『港市・交流・陶磁器―東南アジア考古学研究―』と題して刊行した。これから東南アジア考古学に携わっていきたいという若い方に是非手に取って欲しい1冊である。

最近の東南アジア考古学会の動向

2021年9月26日(日)コロナ感染によって急逝したミャンマーの歴史家 U San Win氏と考古学者U San Shwe 氏を追悼して第278回東南アジア考古学会例会が、古代・中世東西回廊科研研究会と共催でオンラインで開催された。発表したのはタイ人のスラット・レルトゥルム(Surat Lertlum)博士とイギリス人のミャンマー研究者、エリザべス・ムーア(Elizabeth Moore)博士であった。参加者は34名であった。これまで、対面形式で東京の大学を中心に月例会を開催していた時には、参加者が10人に満たないこともしばしばあった。ところがオンライン形式になり、地方在住の方も容易に参加できるようになったのである。今後、対面形式の月例会や大会が可能になっても様々な地域や国からの参加を容易にするオンライン形式の併用は手放せないであろう。

人と人の間を分断するコロナウイルスに対して、あらゆる手段を使って人と人の繋がりを維持していきたい。現地調査が再びできるようになる日まで。

| ||

|

| 団体名 | 富山考古学会 |

|---|---|

| 掲載情報 | 〇『大境』第39・40号合併号 【越中の小金銅仏 -鉄仏・懸仏を含む富山県所在・所縁遺品の調査報告-】 発刊にあたって:会長 山本正敏、小金銅仏の調査研究史をめぐる覚書:杉﨑貴英、第1章 調査概要、第2章 個別解説(金銅仏129点、懸仏68点などを掲載)、第3章 特論(千手観音菩薩と白山信仰:田上和彦・越中の懸仏:大野究・出土仏と立山山上の小金銅仏:久々忠義)、第4章 小金銅仏調査のまとめ:西井龍儀 【動向】富山県の考古学動向(平成30年4月~平成31年3月)、富山県の考古学動向(平成31年4月~令和2年3月) 〇『大境』第38号 【論文】縄文時代前期の風習について-富山県小竹貝塚出土資料を中心とした研究:花輪宏、越中の竈に伴う土製支脚の系譜:池野正男 【研究ノート】北陸地方における縄文後晩期の動物遺存体:町田賢一・納屋内高史、高床倉庫のあり方について:上野章、越中国内の古代・中世官道を考える2-海面上昇による交通への影響-:新宅輝久、東大寺領荘園「鹿田庄」の現地比定:盛野成信・久々忠義 【動向】富山県の考古学動向(平成29年4月~平成30年3月) 入手方法・バックナンバーなどについては当会ホームページをご覧ください。 http://oozaki1918.blog27.fc2.com/ |

| 連絡先 | archae.t@g-mail.com |

| 富山考古学会事務局 〒932-0231 富山県南砺市山見1381 山森方 | |

| ホームページ | http://oozaki1918.blog27.fc2.com/ |

| 団体名 | 東海石器研究会 |

|---|---|

| 掲載情報 | 東海石器研究会は東海地方を中心として石器研究の深化・発展を目的に活動する研究会です。 会誌『東海石器研究』第2-10号販売中。 2021.11.20最新号『東海石器研究第11号-齊藤基生先生追悼号-』が刊行されました(価格2,000円)。 入手方法につきましては、ホームページをご参照ください。 https://tokaistonetool.amebaownd.com/pages/3671854/page_202003180330 |

| 連絡先 | toukaistonetool@gmail.com |

| ホームページ | https://tokaistonetool.amebaownd.com/ |

新型コロナウイルスの感染拡大によって、学会や研究会はすべからくその活動に大きな制約を受け、未曾有の難局に直面していることと思われる。島根県は全国的にもコロナウイルス感染者の割合が相対的に低いものの、大学や行政は強い警戒心をもって対応しているため、学会活動への影響もすこぶる大きい。ここでは、コロナ禍における地方学会の状況について、この間の島根考古学会の活動をふまえてご紹介したい。

対面行事の制約とオンライン化

島根考古学会が対面で実施する基幹行事は、6月の総会・総会記念講演会、9・10月ごろの秋例会、11・12月ごろの冬例会、2・3月ごろの春例会(卒論・修論報告会)である。コロナ禍へ突入した2020年以降は、2月の春例会は本格的な感染拡大にわずかに先行したので開催できたが、4月に計画していた遺跡調査報告会、6月の総会記念講演会は緊急事態宣言の発出を受けて中止に追い込まれた。総会については書面審議とし、1ヶ月ほどの意見集約の期間を経て、議決をおこなった。

その後は、対面での開催を前提に、感染状況が悪化した場合にはオンラインで対応する方針で例会・総会を計画し、2020年度冬例会は対面開催、春例会はオンライン開催、2021年度総会・総会記念講演会は対面・オンラインの併用開催として実施した。対面開催に際しては、いずれも人数制限ありの完全申し込み制とし、開催日の2週間前ごろの感染状況をみて開催方式を決定した(写真1)。なお、2020年度春例会と2021年度総会記念講演会は、開催後の一定期間(約1ヶ月間)に限定公開ながらYouTubeで動画配信をおこなった(写真2)。直近の12月18日に開催した2021年度冬例会は、対面とオンラインを併用したハイフレックス方式を採用したが、今後、コロナ禍であるかは別としてこの方式が研究会の一つのスタイルとして定着していくのではないかと見通している。もともと地方は交通の便の悪いところが多く、オンラインで参加できることのメリットは少なくない。ただし、先の冬例会では対面開催でのみ遺物の見学会を実施できたが(写真3)、これをどのようにオンラインで配信するかなど課題も多い。

オンライン化の課題と地方学会のあり方

コロナ禍によって、学会や研究会の多くがオンラインを活用した取り組みを進めており、島根考古学会でも導入可能な方法を積極的にとりいれてきた。オンライン会議システムを用いた発表、さらにはそれをリアルタイムでYouTubeによってライブ配信(限定公開)するなどの方法は、考古学以外の分野やエンタメ業界の実践例も参考にした。また、コロナ禍をめぐる対応として、ホームページを新装し(https://shimanekouko.wixsite.com/my-site)、汎用SNS(Facebook)による情報発信も強化した。

しかし、急激なオンライン化は地方学会においては分断をもたらしかねない。会員が十分なオンライン環境下にあるのかどうかなど配慮が不可欠であろう。コロナ感染者が相対的に少ない地方ゆえに完全なるオンライン化ではなく対面での各種行事の開催を模索し、会誌や連絡誌といった学会の顔でもある刊行物の充実を図ることが、会員とともに歩む地方学会にとっては重要な意味をもつと考える。たとえば、島根考古学会では、財政状況の悪化により、連絡誌である『島根考古だより』を長らく休刊していた。しかし、コロナ禍によって対面での活動が制約されることを懸念して、県内における遺跡の調査情報や県内の考古学をめぐる動向を提供すべく『島根考古だより』を復刊したところ、会員からは好意的な意見が多く寄せられた。

コロナ禍によって地方学会が置かれる状況はこれまで以上に厳しいものとなったことは疑いない。いっぽうで、運営を担う立場にいると、対面機会が制約されるなかで若手を中心とする学会の運営主体の結束は強まったようにも感じる。その意味では、コロナ禍というピンチをチャンスに変える取り組みを模索することが、地方学会の未来を明るくするのではないかと思う。

| ||

| ||

|

教社発第75号

令和4年2月28日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦 様

徳島市教育委員会

教育長 松本 賢治

「国史跡徳島城跡隣接地の埋蔵文化財保護に関する要望書」について(回答)

(対 2022 年 1 月21日付け埋文委第 10 号)

新ホール建設予定地で確認された「長蔵建物礎石」や「寺島口門台石垣」などは、徳島城の重要な遺構であると認識しております。

また、出土した遺構の保存範囲や保存方法等について、徳島県文化財保護審議会の中の「専門調査会 」においてご議論を頂いております。

史跡の追加指定につきましては、文化庁や徳島県との協議・検討を進めてまいりました。今回の 追加指定は見送ることといたしますが、将来的な追加指定が可能となるよう、最大限の遺構の現地 保存について、引き続き徳島県と協議を進めてまいりたいと思います。

なお、新ホールの建設にあたっては、埋蔵文化財の適切な保護や積極的活用について、新ホール建設を担う徳島県に配慮していただけるよう協議してまいります。

以上

(社会教育課)

2021年10月29日

東日本旅客鉄道株式会社

「高輪築堤跡の一般公開拡充を求める要望書」への回答について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃、弊社の業務にご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。貴委員会からいただきました要望書について別紙のとおり、回答させていただきます。

敬具

高輪築堤跡の一般公開等について

約150年前の日本初の鉄道開業時の高輪築堤の一部が、弊社が進めている品川開発プロジェクトの計画エリア内から良好な状態で出土したことは、鉄道会社である弊社にとって大変意義深いものであると考えています。

品川開発プロジェクトは、国家戦略特別区域計画として内閣総理大臣認定された都市計画等を踏まえ、国内外から先進的な企業と人材が集い、多様な交流から新たなビジネス・文化が生まれるまちづくり、100年先の未来を目指す国際交流拠点としてのまちづくりを目指しています。

高輪築堤調査・保存等検討委員会における取りまとめを踏まえて決定した調査・保存方針に基づき、港区教育委員会が主体となって慎重かつ丁寧に具体的な調査等を進めています。また、弊社としましても、工事現場であることを踏まえた安全管理への配慮に加え、新型コロナ感染症対策を前提として、港区教育委員会と協力しながらこれまで見学会を実施してまいりました。引き続き可能な限りご覧いただく機会を、港区教育委員会と協力してつくってまいります。

貴委員会におかれましても、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。