2024年度の島根大会は、2024年10月19日(土)・20日(日)・21日(月)の3日間にわたって、島根大学松江キャンパスの大学ホールならびに教養2号館を会場に開催された。島根県での大会は1977年以来、じつに47年ぶりの開催となる。開催方法は対面とオンライン配信によるハイブリッド方式がとられた。大会としてはコロナ禍以降ではようやく懇親会も復活し、従前の形式での開催が実現できたことになる。あいにく19日(土)は降雨となったが、20日(日)・21日(月)は天候におおむね恵まれ、盛況な大会となった。参加者数は対面でのべ241名(会員152名・一般89名)、オンラインでは公開講演会84名、各分科会の最多人数の合計は130名であった。参加者数は昨年度の宮城大会に比べると、全体に減少した感が否めない。大会の統一テーマは「地域と交流の考古学」とされ、大会実行委員会によって300ページ近い研究発表資料集が刊行された。

19日の開会行事と公開講演会は、肥後弘幸理事による司会のもと進められた。最初に石川日出志日本考古学協会会長の挨拶、つづいて松本岩雄大会実行委員長の挨拶があり、島根大学の大谷浩学長から歓迎の挨拶をいただいた。

公開講演会では、2本の講演がおこなわれた。1本目は島根大学法文学部教授の大橋泰夫氏より「『出雲国風土記』と地方官衙研究の成果と課題」と題する講演をいただいた。国府をはじめとする地方官衙研究においては、『出雲国風土記』にある国府、郡衙、山陰道駅路を発掘調査成果にもとづき考古学的にその実態を究明することがきわめて重要な意味をもつ。フィールドに根差した長年の研究の成果をふまえて、地方官衙研究の到達点と課題が示された。つづいて、雲南市教育委員会文化財課課長の角田徳幸氏から「たたら製鉄遺跡研究の成果と課題」と題する講演をいただいた。長期的視点にもとづき、たたら製鉄の技術的特徴、成立および展開過程、生産の実態、東アジア製鉄史における位置づけが示された。そのうえで、たたら製鉄の多様性が議論されるようになった背景として山陰における文献史料の検討の深化が指摘され、考古学的な調査研究との連携の必要性があらためて述べられた。

研究発表分科会は3会場に分かれ、19日の公開講演会後に開始し、20日を通じておこなわれた。各分科会のテーマはそれぞれ縄文時代、弥生時代、古墳時代を対象とする以下の内容で、研究発表の合計は21件となる。いずれの分科会も80~90分程度の討論をおこない、それぞれのテーマに関連した論点について認識が深められた。

第Ⅰ分科会 列島西部日本海側からみた縄文時代の交流

第Ⅱ分科会 弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団

第Ⅲ分科会 古墳時代後期の首長権力と地域社会

19日の分科会終了後には、大学食堂ソーニョにて懇親会がおこなわれた。参加者は132名と大盛況であった。

さらに、20日の会場ではポスターセッションが開催され、島根県・島根大学に関連した調査研究、保存活用の事例紹介などの成果が8件発表された。日本考古学協会からは、研究環境検討委員会、社会科・歴史教科書等検討委員会、埋蔵文化財保護対策委員会、災害対応委員会のポスターも掲示された。これらのポスター発表のいくつかは、2週間という期間限定となるが、ウェブ上でも公開された。

20日午後には、埋蔵文化財保護対策委員会による情報交換会が対面とオンラインによるハイブリッド方式で開催された。近年における島根県の取り組みとして、松江市文化スポーツ部埋蔵文化財調査課の川西学氏より「近年の松江市における埋蔵文化財保護行政の動向」と題する報告をいただいた。発掘調査の財団委託から松江市直営への移行と専門職員の計画的採用、民間事業者の理解を得ての遺跡保存、出土品の詳細調査の年次的な実施、大学との共同研究による遺跡のARVR事業、市指定史跡を視野に入れた古墳の学術調査など、多様な取り組みが紹介された。松江市の文化財行政においては、地道な調査の蓄積と指定・活用の積極的な動きが体制の充実化に反映されていることなどが確認された。また、「令和6年能登半島地震に係る埋蔵文化財の現況について」と題する報告が石川県の伊藤雅文氏からあった。ほかにも各地からの情報と意見交換が対面参加者とオンライン参加者の双方からおこなわれ、充実した情報交換会をおこなうことができた。

図書交換会は、申込数が正会員4件、法人会員2件、業者1件の合計7件と少なかったが、休憩時間などに多くの参加者があり、賑わいをみせた。

研究発表分科会の会場からは少し離れた場所となったが、島根大学総合博物館において「鍵尾遺跡の土器から何がわかるか」と銘打った企画展を島根大会の開催にあわせて実施した。1957~1970年にかけておこなわれた島根県安来市鍵尾遺跡の発掘調査では弥生時代終末期を中心とする良好な土器群が出土し、「鍵尾式」なる標識資料として位置づけられてきた。いっぽうで、この鍵尾遺跡は未報告の状態であり、土器群の整理作業も長らく進められずにいたが、2020年から島根大学では継続的に整理作業を実施し、その全容把握に努めてきた。今回、おおよそ土器群の様相を把握しうるに至ったので、成果の速報として企画展を開催したものである。

21日は午後ににわか雨に見舞われたが、おおむね晴天のなかエクスカーション(見学会)がおこなわれた。参加者数は25名であった。午前は、松江駅に集合ののち、バスでガイダンス山代の郷へ移動し、ガイダンス施設内を見学した。そこから、本年に史跡指定100周年を迎えた大庭鶏塚古墳、さらに山代二子塚古墳、山代方墳といった大型古墳とともに、山代郷北新造院跡と目される来美廃寺を訪れた。その後、バスで熊野大社へ移動、参拝するとともに、鑽火殿に奉安されている神器「檜の臼・卯木の杵」を実見させていただくことができた。その後、熊野館にて昼食ののち、バスで島根県立八雲立つ風土記の丘へ移動した。折しも開催されている秋季特別展「王と前方後方墳」を担当職員の案内で見学した。また、風土記の丘地内にある岡田山1号墳、近傍の岩屋後古墳を見学した。そして、またバスで出雲国府に移動し、調査中の発掘現場もあわせて見学することができた。時間的な関係から、出雲国分寺跡についてはバスの車窓から眺めるだけとなったが、予定通り16時少し前に松江駅に到着し、解散した。エクスカーションでは松本岩雄大会実行委員長による学史をふまえた各遺跡の解説もあり、非常に充実した内容であった。また、ご案内いただいた島根県立八雲立つ風土記の丘の高屋茂男所長、齊藤大輔学芸員にはこの場を借りて篤く御礼申し上げたい。

今回の島根大会では、実行委員会の設立から当日の運営に至るまで、全面的に島根考古学会ならびに島根県内の考古学関係者からご協力をいただいた。また、当日の運営では、島根大学の多数の学生諸氏から協力を得た。まさにオール島根体制であったからこそ、こうした大規模な大会を開催することができた。ご尽力いただいた各位にあらためて感謝申し上げるとともに、ご参加いただいた多くの皆さまに心より御礼申し上げます。 (総務担当理事 岩本 崇)

2024年度島根大会の概要

第Ⅰ分科会「列島西部日本海側からみた縄文時代の交流」

本分科会は、近年良好な資料が増加している列島西部日本海側に焦点を当て、縄文時代の交流を多角的に議論することで西日本の縄文社会の実態に迫ることを目的とした。鳥取県、島根県を中心とする列島西部日本海側は、近年の調査研究によって、合計で約1,300以上もの縄文時代遺跡の存在が明らかになり、様々な資料の蓄積が進んでいる。そこで本分科会では、交流を反映する基礎資料となるモノや情報の移動を複合的に検討するため、「石器」、「土器」そして「情報」という3つの視座を設け、交流の具体的な姿を追究した。

石器からみた交流では、隠岐産の黒曜石や冠山産安山岩、香川県産のサヌカイトなどの広域流通石材に注目した。竹田千紘は、縄文時代前半期の遺跡における石器石材のあり方から、早期は石材分配地や石材消費地といった性格の違いが遺跡ごとに認められるが、前期から中期には石材原産地付近に存在する製作遺跡から一定範囲に石材が供給されるという石材流通の時期的差異を提示した。縄文時代後半期の後・晩期の石材利用と交流を検討した稲田陽介は、広域流通石材とは別に在地石材が主体的となる地域に象徴される石材利用の多様性と地域性に注目し、地域ごとの石材利用のあり方から多様な石材交流の様相を想定した。

土器からみた交流において、柳浦俊一は島根県の中央部に存在する三瓶山の噴火に伴う火山灰・軽石(通称「ハイカ」と呼称)が縄文時代前半期の外来系土器の胎土に混入するかどうかの観察結果から交流の様相に迫った。また、列島各地に広く展開する縄文時代後半期の注口土器を取り扱った渡辺幸奈は、広範囲の注口土器の比較検討から列島西部日本海側における注口土器の位置づけを明確にし、各時期の複雑な交流の実態を追究した。福永将大は、列島西部日本海側に展開する後期の九州系土器(小池原上層式・鐘崎式・北久根山式・西平式および太郎迫式)と東日本系土器(堀之内式・加曽利B1~3式)の分布状況を詳細に検討し、地域間関係・集団関係において後期中葉以降の加曽利B2式併行期に画期が認められる可能性を示した。岡田憲一は、列島西部日本海側に展開する晩期前葉の亀ヶ岡式土器、晩期中葉の孔列文土器、晩期後葉の三田谷文様を取り上げ、それぞれの系譜や影響の度合いを詳細に検討することで、韓半島から北陸地方、東北地方までの大きな広がりを持ったダイナミックな晩期の交流の様相を具体的に論じた。

情報からみた交流では、列島西部日本海側における水銀朱の流通およびイネ科穀物の伝播と受容を取り上げて議論した。極微量の分析試料で実施が可能となった最新の硫黄同位体比分析による水銀朱の産地推定および分析成果の考古学的な検討を行った幡中光輔は、列島西部日本海側のなかで類似した分析値が後・晩期で空間的にまとまる傾向がある一方、後期中葉には遠隔地との交流が活性化し、交流範囲の拡大や新たな交流網が開拓された可能性を指摘した。濵田竜彦は、最新の種実圧痕調査の成果からイネ科穀物関連情報が列島西部日本海側に段階的に波及する様子を示し、晩期後葉の桂見Ⅰ式期には韓半島からの直接的な第1次情報の波及が認められ、板付Ⅰ式と同時期頃の古市河原田式期に弥生系集団との接触により獲得された水田稲作の技術体系を含む第2次情報を受容した状況を描き出した。

討論は千葉豊および幡中光輔が司会を務め、会場からの質問内容なども踏まえて各発表者の論点を整理しつつ、縄文時代の交流の具体像に近接するための議論を深めた。また討論の最後に、かつて島根大学に奉職されて山陰地方の縄文時代研究を牽引し、現在は東京都立大学で教鞭をとられている山田康弘先生にご講評いただいた。そのなかで2000年代前半から現在までの山陰地方における資料の増加や研究の進展を概観され、本分科会が取り上げた縄文時代の交流という議論が難しいテーマにおいて、豊富な資料を活かした専門的な検討の活性化を評価いただくとともに、今回の学術成果をどのように現代社会に還元していくのかが今後の課題であることをご指摘いただいた。

本分科会の成果として、列島西部日本海側における縄文時代の交流の様相を多角的に議論することで西日本の縄文社会の実態に迫る手掛かりが明確になるとともに、発表や討論において議論が活性化するなかで隣接地域や関連分野との連携が期待できる新たな展望を拓くことができた。 (島根大会実行委員会 幡中光輔)

第Ⅱ分科会「弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団」

本分科会では墓制資料を通して弥生時代後半期の近畿中部・近畿北部・山陰・吉備・九州北部とこれに併行する韓半島原三国時代の嶺南地域における地域集団の様相と展開、その特徴を明らかにすることを目的とした。

平郡達哉が本分科会結成の経緯とともに趣旨説明を実施した後、5本の研究報告が行われた。

李春先は韓半島嶺南地域における原三国時代の木槨墓で見られる土器副葬儀礼に着目し、用いられた器種と副葬位置の類型化を行った。嶺南地域の集団は洛東江河口圏と以西地域圏に大きく分けられ、各圏域内でも器種構成・量において階層差を示すことを指摘した。

森本幹彦は対馬を含む北部九州を分析対象地域とし墳墓にみられる土器祭祀(「祭祀土坑」、「周溝」「墓壙内・上面副葬」)をキーワードに、上位階層の墓地構成が成立する弥生中期から終末期の墓制を対象に、墓地構成と副葬品の変化と合わせて北部九州内での地域様相を示した。そして、最上位階層となる首長墓における土器配置の様相が不明ではあるものの、後期後葉~終末期にかけて土器配置に階層性が存在することを指摘した。また、対馬における土器祭祀の在り方から玄界灘沿岸地域との関連性についても言及した。

河合忍は岡山県を分析対象地域とし区画の有無、埋葬数を基に集団墓に対する分析を行いその変遷を示した。当該地域を代表する首長墓である楯築墳丘墓の出現については吉備という空間においては局地的な存在であると評価した。そして、特殊器台についても使われ方という視点から検討し、県内南部と北部との違いを指摘し、社会状況の違いが反映されている可能性を指摘した。

坂本豊治は山陰地域を特徴づける四隅突出形と方形の墳丘墓についてその墳丘規模と配石構造、埋葬施設の配置状況、土器祭祀について分析を行った。後期には中小規模の墓が平野単位に存在するものの大形墓は少なく、墳丘墓は諸クランの「代表者」の集団墓地である点を指摘した。また、土器を用いた祭祀においても主要器種が山陰地域内でも地域差・時期差を有しつつ祭祀が執り行われていたとした。そして、階層性について西谷3号墓の被葬者像を取り上げ、配石構造、埋葬施設、副葬品、土器祭祀の側面から中・小形墳丘墓との比較を通して、広域集団(政治連合)を束ねるような「安定した首長」は出現していないという見解を披歴した。

藤井整は近畿北部を分析対象地域とし、土器を用いた儀礼とその選択行為を中心に近畿中部における中期の墓制との比較も交えて分析を行った。土器を用いた儀礼については「破砕土器供献儀礼」を「破砕散布儀礼」の一類型と評価し、被葬者の水平的関係性の確認を目的とするものとした。また、小児埋葬についてサブクランやリネージ程度の規模の集団による造墓活動であったとする。小児埋葬の扱いの変化、埋葬施設の意図的な重複の解消、埋葬施設数の絞り込みという状況から「成層化」は確認できるものの、近畿北部は後期末の時点で「階層化」の過程段階にあると結論づけた。

上記の各研究報告後、会下和宏・長友朋子をコーディネーターとする討論を行った。討論では、「墳墓からみた地域集団の集団構造・被葬者関係」と「墳墓における土器儀礼の意味」という2つのテーマを設けて、報告者間で議論を行った。

最後に、石川日出志会長から研究報告・討論をふまえてコメントをいただき、地域集団の変遷を追うだけで果たして古墳時代社会の出現が見えてくるのか、やはり中国地方においては楯築・西谷の出現とそのプロセスも重要であるという課題を認識することとなった。 (島根大会実行委員会 平郡達哉)

第Ⅲ分科会「古墳時代後期の首長権力と地域社会」

6世紀後半の出雲地方は、東部の松江市山代二子塚古墳、西部の出雲市大念寺古墳の被葬者とその後継者を頂点とする東西2つの政治勢力が並立している。第Ⅲ分科会では、こうした地域最大の古墳被葬者が、どのような権力をもち、その支配領域を考古資料からどこまで復元できるのか、その方法、解釈、課題について考えてみよう、ということをテーマとした。

岩崎孝平は、出雲西部の大首長墳上塩冶築山古墳とその下の在地首長墳中村1号墳の石室の細部の違いに注目し、中村1号墳の石室造営は在地の造墓集団が手がけ、西部大首長からの体系的な技術供与はなかったと評価する。吉松優希は、東西出雲の装飾付大刀の型式差について、東部の安来地域の横穴墓被葬者が龍鳳文環頭大刀を基本にもつことから、意宇中枢の首長層の下位で外交などの役割を担った人物を想定する。岩本真実は、松江市大井古窯跡群産の須恵器の流通を検討した。東部首長墳に採用された出雲型子持壷は、西部大首長上塩冶築山古墳に大井産のものが供給されていないことから、その流通には東部大首長の影響があったと考えた。一方、坏H、高坏、などの通常器種は、自然流通的なものであるとする一方、生産量が増加し、出雲西部への流通量が増加する出雲4期には東部の最高首長の影響力があると考えた。岩橋孝典は、山陰地方の煮炊き具である土製支脚について、西部の中枢神戸川南岸古志郷では土製支脚Ⅰ類が100%、その北側島根半島にかけてはⅠ類とⅡ類が拮抗する。一方、東部では、山代・大庭・大草地域の東部中枢は、Ⅰ類が一定量存在する中でⅡ類主体、これに対してその周辺部ではⅡ類の斉一性が強いという。討論では、少数派の型式が混じる状況を東西での人の移動とは考えられないかとの指摘がされた。

齊藤大輔は、玄界灘沿岸の古墳被葬者を、広域な地域経営をつかさどる第Ⅰ階層、その下で軍事や生産、外交などを分掌する集団(群集墳)を束ねた第Ⅱ階層、質実な刀剣、馬具をもつことから社会全体のなかで一定の程度の優位性をもつが装飾付大刀をもたない第Ⅲ階層にわけ、例えば第Ⅰ階層の宗像の首長は軍事や沖ノ島祭祀を担い、第Ⅱ階層はそれを補佐する立場と考える。瀬谷今日子は、紀の川流域の岩橋型横穴式石室の分布が最大となる天王塚古墳の時期(MT85)に、その地域支配がもっとも強化したという。また、岩橋千塚古墳群内では首長と中・小古墳被葬者間においては階層性をもちながらも石室構造や埴輪などの葬送の規範が共有されているが、周辺の古墳群(在地首長墳や群集墳)では、完全に一致する古墳群はなく、岩橋千塚古墳群内の古墳被葬者とは異なる関係があるとする。この点は、討論において、出雲西部でも、神戸川下流域の大首長とその下の古志古墳群の間では、石棺配置など厳格なルールが見られるが、下位の群集墳や中村1号墳や出西小丸古墳など周辺首長墳では、古墳要素の採用に自由度が増すとの指摘があった。小林孝秀は、東京湾沿岸の千葉県人形塚古墳(長方形周濠、九十九里B人物埴輪)、山倉₁号墳(埼玉県生出塚産埴輪)、金鈴塚古墳(北武蔵産の緑泥片岩製石棺)など、東京湾沿岸の首長墳に、北武蔵や房総半島太平洋側の首長との交流の存在を報告した。討論では、内陸部と沿岸部が首長の水上交通や物資輸送などに関して日常的な交流が背景にあるのではとの意見が出された。なお、小林は、法皇塚古墳、城山1号墳、金鈴塚古墳は、片袖式石室と釘付木棺を採用しており、近畿の王権の影響力にも注目すべきとする。内山敏行は、北関東の首長墳の分布状況を研究史とともに整理し、複数の首長層を含む各地の人々が集まる中心地が生まれ、他地域との交流や取引で生まれた余剰をそこで古墳築造に集中投入したと評価する。その一つである「しもつけ古墳群」は6ないし7つの首長系譜が墓域を統合したものだが、そこへは凝灰岩切石の石材や下野系須恵器甕、埴輪が造墓地から20~25㎞の距離から運ばれた状況を指摘した。

討論は、大谷晃二がコーディネートし、横穴式石室からわかる首長権力の側面、分業生産(鉄器・武器、須恵器、埴輪)、河川交通と陸上交通と権力、王権との関係の評価、地域の権力構造(地域の祭祀、首長間の関係)などのテーマを取り上げた。横穴式石室の共通性をどのように評価するかという点では、出雲西部のように分布の境界が明瞭な場合と、宗像型(系)石室のように分布が徐々に薄くなる場合とをどのように評価すべきか、また、岩橋型石室のように、同じ首長系列や群集墳の中で石室が変化する場合もあることが注目された。首長権力の具体像に迫ろうと試みたが、個別の考古資料の解釈や説明において、共通の問題意識をもって深めていく点を確認するにとどまった。

(島根大会実行委員会 大谷晃二)

令和6年11月8日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広 様

海陽町教育委員会

地域つながり課

「多良古墳群の保存に関する要望書」回答について

令和6年10月3日付け埋文委第4号で要望のありました標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。

海教第102号

令和6年11月8日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広 様

海陽町長 三浦 茂貴

海陽町教育委員会

教育長 三浦 良

「多良古墳群の保存に関する要望書」について

(令和6年10月3日付け埋文委第4号に対する回答)

海部野根道路の多良地区海部インターチェンジ予定地内で発見された、前方後円墳1基を含む5基からなる多良古墳群は、古墳時代前期の海陽町や徳島県、延いては太平洋沿岸地域の文化の広がりや関係性を考える上で、重要な古墳群であると認識しております。

また、極めて重要な遺跡であると考えられる1号前方後円墳及び2号円墳については、徳島県知事から事業者である国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所に対して現地での保存が要請され、了承されたことから、文化庁や徳島県の指導・支援を頂きながら適切な文化財保護を図るよう進めているところです。

今後は、本町文化財保存活用検討委員会(多良古墳群)を開催し、史跡指定に向けた手続きを進めると共に、徳島県とも連携を図りながら文化財の適切な保護や活用について、検討を進めてまいります。

以上

(地域つながり課)

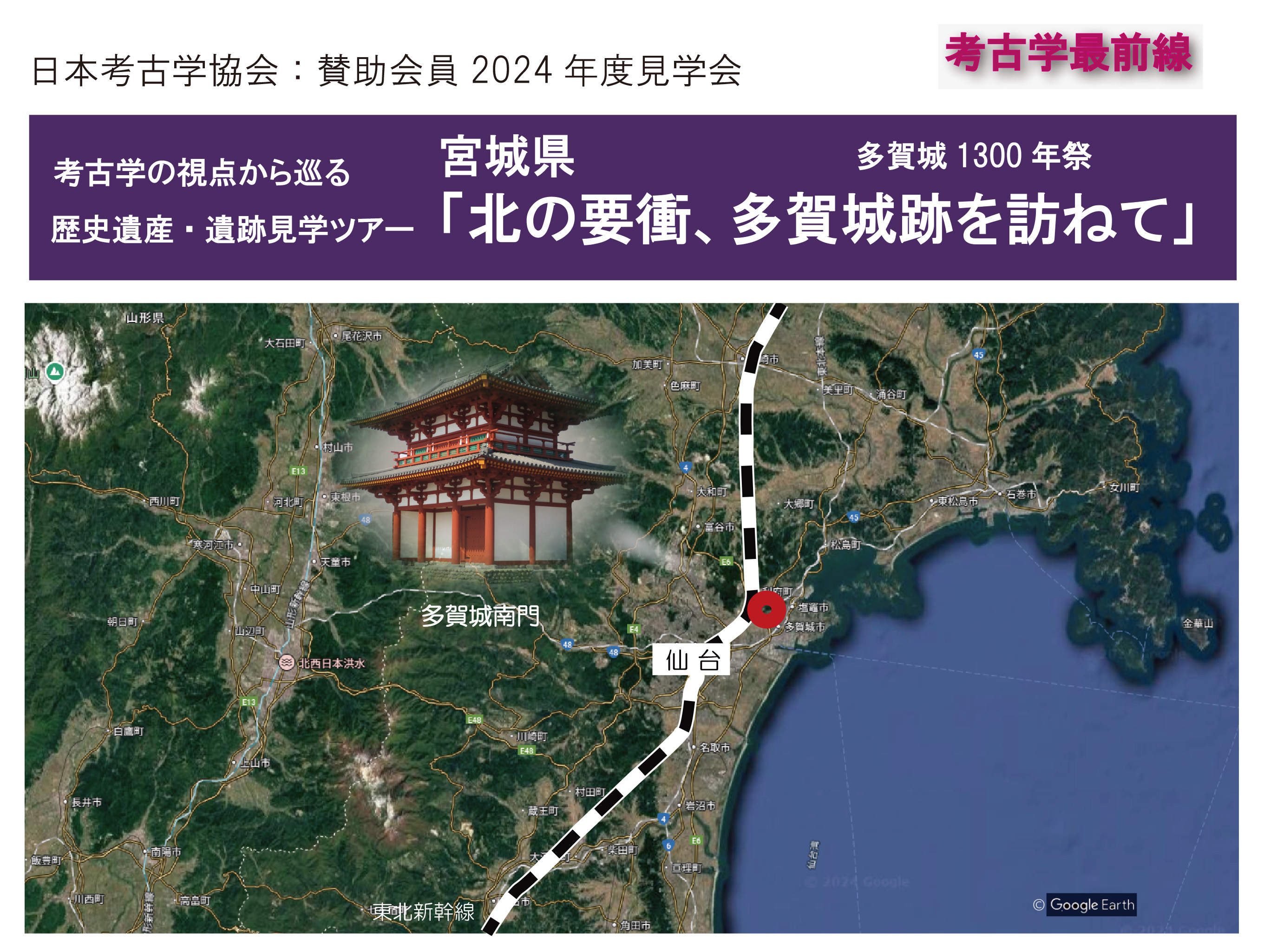

西暦724年に創建された宮城県の多賀城は、古代日本における北の要衝として、東北地方の政治・文化・軍事を司る役割を果たしてきました。

奈良時代の都である平城京を中心に、国防と対外交渉の拠点西の太宰府、そして古代陸奥国の支配と北への備え東の多賀城は、日本の古代国家がどのように形づくられたかを知る上で欠かせない歴史遺産です。

見学先となる多賀城跡は、今から約千年前貞観11年と現代の2度にわたる大きな地震の災害を乗り越え、この2024年に『1300年祭』として、長年にわたる発掘調査の成果を受けた史跡の復元整備が進んでいます。

考古学最前線!

みなさんと一緒に、今に蘇る多賀城跡を巡ります!

| 日 時 | 11月17日(日)9:30~16:00頃 |

| 行 程 | ①館前遺跡(たてまえいせき) → ②多賀城外郭築地塀跡 → ③外郭南門跡 → ④多賀城碑(たがじょうひ) → ⑤ 城前地区建物跡 → ⑥多賀城政庁跡 → ⑦東北歴史博物館 |

| 参加方法 | 東北歴史博物館(受付) 9:30集合( JR 東北本線国府多賀城駅最寄り) 雨天決行 参加費:保険料・資料代 1,000円(入館料等別途)※今回は、歩いて回ります。 |

弥生時代と古墳時代には、縄文時代の狩猟・採集社会から農耕(水田稲作)社会へと変化しました。鹿と人間のかかわりも大きく変容し、図像、形象表現や呪術の対象としてのウェイトが大きくなりました。そこで、本シンポジウムでは、弥生土器と銅鐸、卜骨祭祀古墳時代の埴輪における鹿の表現について3 人の専門家による解説の後、弥生・古墳時代の鹿と人間のかかわりについてパネルディスカッションを行います。

また、鹿ジビエ交流会を引き続いて開催し、森の恵みである鹿肉の魅力を知っていただく場を設けます。

日時: 2024 年12 月7 日(土)13:30 ~ 16:30 シンポジウム

17:30 ~ 鹿ジビエ交流会

会場: ユニコムプラザさがみはら

相模原市南区相模大野3-2-2 bono 相模大野サウスモール3 階

最寄り駅:小田急線相模大野駅 徒歩3 分

オンライン:Zoom で配信

会費・定員:シンポジウム 定員100 名(先着順)入場無料

交流会 定員48 名(先着順)実費3,000 円(当日支払い)

申し込み:以下のリンクから応募

https://forms.gle/mxGEA6BuSGzjD6Tt6

主催: 全国シカ資源開発利用協議会、一般社団法人全日本鹿協会

後援: 日本考古学協会、日本ジビエ振興協会

シンポジウムプログラム

講演Ⅰ 桑原 久男(天理大学人文学科教授) 「弥生土器と銅鐸に描かれた鹿」

講演Ⅱ 國分 篤志(日本考古学協会会員・埋蔵文化財調査士)「弥生・古墳時代の卜骨祭祀」

講演Ⅲ 小泉 玲子(昭和女子大学 人間文化学部 歴史文化学科教授)「古墳時代の鹿形埴輪」

パネルディスカッション 「弥生・古墳時代の鹿と人間のかかわり」

埋文委 第4号

2024年10月3日

文化庁長官 都倉 俊一 様

徳島県知事 後藤田 正純 様

海陽町長 三浦 茂貴 様

海陽町教育長 三浦 良 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広

多良古墳群の保存に関する要望書

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年11月8日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第4号

2024年10月3日

文化庁長官 都倉 俊一 様

徳島県知事 後藤田 正純 様

海陽町長 三浦 茂貴 様

海陽町教育長 三浦 良 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉 田 広

多良古墳群の保存に関する要望書

海陽町多良の海部インターチェンジ(仮称)予定地内で発見された、前方後円墳1基を含む5基からなる多良古墳群は、これ以南・以西の徳島県から高知県土佐湾沿岸に前方後円墳が現在見つかってない状況下、古墳自体そして古墳に象徴される社会や文化の広がり・関係性を考える上で、きわめて重要な意義をもちます。さらに、多良古墳群周辺には弥生時代終末から古墳時代初めの寺山墳丘墓や、他地域との交流を示す遺物が多く出土した芝遺跡、さらに時代は隔たりますが古墳時代後期の大里古墳群も存在し、海部川河口一帯が弥生時代終末から古墳時代に重要な地位を占めていたことがうかがえます。

しかし今般、徳島県と国土交通省の協議において、前方後円墳である1号墳とそれに隣接する2号墳については事業計画を見直し現地保存しつつも、3~5号墳については記録保存とする方針であることが示されました。埋蔵文化財保護のために一部工事計画の変更を提起いただいたことに敬意を表するところですが、それでもなお、国史跡相当とも評価する多良古墳群を一体として保存することこそ、歴史的意義があると考えます。それはまた古墳時代に有力者がこの地に存在したことの証しとして人々の関心を呼び、町の活性化に大いに寄与すると信じます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、新発見の多良古墳群について、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

記

1.多良古墳群を歴史的重要性に基づき、5基からなる古墳群を一体的に現地保存すること。

2.多良古墳群の歴史的重要性の詳細を明らかにするため、県および町の体制整備を図り、さらに調査検討を進めること。

3.調査成果に基づき、多良古墳群の史跡指定を行い、保存活用を図ること。

2024年は、島根県下最大級の古墳・山代二子塚が1924年12月に国史跡の指定をうけて100年を迎える記念すべき年です。

展示では、「前方後方墳」の名付け親の一人として知られる島根の考古学研究の先覚者・野津左馬之助の業績を中心としながら、前方後方墳の命名をめぐる因縁めいたエピソードを紹介。出雲地域に所在する前方後方墳や方墳に注目してその通史を追いながら、前方後円墳・円墳隆盛の時代に異彩を放った出雲の方形原理墳の特質を考えます。

| 開催期間 | 2024年9月14日(土) ~2024年11月24日(日) |

| 開館場所 | 島根県立八雲立つ風土記の丘 展示学習館企画展示室 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(最終入館16:30) |

| 休館日 | 火曜日 |

| 入館料 | 大人300円(240円)、大学生200円(160円)、高校生以下無料 ※( )内は、20名以上の団体料金 |

| 主催 | 島根県立八雲立つ風土記の丘・日本海テレビ |

| 共催・協力 | 後援:松江市・松江市教育委員会・一般社団法人日本考古学協会 |