2024.8

埋文委ニュース 第84号

日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会

本年度の埋蔵文化財保護対策委員会は、総会に先立って千葉大学西千葉キャンパス人文社会科学系総合研究棟2階マルチメディア会議室を会場として35名(会場16名+オンライン19名)の参加を得て開催された。吉田広副委員長(愛媛県)による挨拶の後、議長団に菊地芳朗委員(福島県)、會下和宏委員(島根県)、書記に山﨑吉弘委員(埼玉県)を選出し、議事を進行した。

1 2024-2025年度委員の改選について

事務局より、理事会に推薦する2024-2025年度の委員について提案されたが、名簿案に記載漏れの委員がいたため、これを修正する形で理事会に提出することとした。

2 委員長・副委員長選出

2024-2025年度の委員長及び副委員長について、委員長に吉田広委員、副委員長に菊地芳朗委員、田尻義了委員(福岡県)が推薦され、満場一致で承認された。

3 2023年度活動報告・決算報告

幹事会の開催状況、広島県広島市広島城跡・兵庫県南あわじ市門崎砲台跡・島根県出雲市大社基地遺跡群などの保存に関する要望書7件についての提出及び経過、総会時の委員会、大会時の情報交換会、文化庁との懇談、現在進行中の検討事項と今後の課題についての概要、ならびに決算の報告がそれぞれ行われた。

松本富雄委員(埼玉県)より、近代化遺産や戦争遺跡保存の在り方について、埋文委としての見解を固めるべきとの意見が出され、今後幹事会で協議することとした。

4 2024年度活動方針案・予算案の審議

2024年度の活動方針、予算案について審議し、全会一致で承認された。なお、埋蔵文化財をめぐる状況調査については、これまでは年度末に実施していたが、当該期は多忙な委員が多く、秋頃の実施で検討することとした。

5 地域連絡会からの報告

①北海道・東北地区連絡会

菊地芳朗委員より、活動状況の概要報告があった。収蔵庫の老朽化、人材不足、メガソーラー開発等の問題が顕在化しつつあることが報告された。

②関東甲信越静地区連絡会

日暮晃一・小笠原永隆(千葉県)の両委員より、千葉県南房総市・鴨川市嶺岡牧について、周知の包蔵地が開発行為で一部破壊されたため、5月17日に保存要望書を提出したこと、ならびに現在の状況が報告された。

松本富雄委員より、埼玉県北本市デーノタメ遺跡の近況について、2023年7月に議会全員一致で保存を前提として区画整理を見直すことが決議され、国指定についても地権者全員から了承を得られたことが報告された。

橋本博文委員(新潟県)より、令和6年能登半島地震による新潟県内の文化財被災状況(春日山城跡、笹川邸住宅、博物館施設、相川金銀山等)について報告された。

③関西地区連絡会

一瀬和夫委員(大阪府)より、大阪万博会場のトイレ施設に利用される木津川市残念石の状況が報告された。

荒田敬介委員(兵庫県)より、幕末期から明治時代にかけての神戸港の開港・築港の変遷に関する遺構が検出された神戸市海軍操練所跡の状況が報告された。

④中国地区連絡会

會下和宏委員より、地区内各県の動向(島根県松江市の調査体制、広島市における近現代軍事関係施設跡等の取扱い基準変更、岡山県倉敷市酒津遺跡・鳥取県米子市米子城跡・広島県広島市広島城・島根県出雲市大社基地跡の状況等)について報告された。

⑤四国地区連絡会

吉田広委員より、地区内各県の動向(徳島県徳島市徳島城跡、高知県安芸市瓜尻遺跡・南国市若宮ノ東遺跡等の状況)について報告された。

⑥九州・沖縄地区連絡会

田尻義了委員より、福岡県北九州市旧門司駅跡問題についての状況、日本考古学協会を含めた関連学会合同保存要望書が提出されたことが報告された。

6 その他の地域からの報告

三好清超委員(岐阜県)より、能登半島地震で飛騨みやがわ考古民俗館保管の県重文土器に被害があり、県博協によるレスキュー活動が行われたことが報告された。

高橋浩二委員(富山県)より、富山県内の能登半島地震被害について、県西部で被害が目立ち、各市町村で文化財レスキューが実施されていることが報告された。

7 令和6年度能登半島地震における文化財保護の現状 と課題

伊藤雅文委員(石川県)から寄せられた情報(文化財レスキューの経緯と現状、指定史跡等の被災状況)について、小笠原永隆事務長が代読する形で報告があった。

菊地芳朗委員からは、災害対応委員会が持つ情報の共有があり、今後も連携を図っていくことが確認された。

(小笠原永隆・山崎吉弘)

一般社団法人日本考古学協会では、2025年5月25日(日)に筑波大学筑波キャンパスで行われる第91回(2025年度)総会において、2025年高校生ポスターセッションを実施いたします。つきましては、下記の要領をご確認の上、ふるってお申し込みください。高校生諸君の意欲的なポスター研究発表の応募を期待しています。

また関係機関等への周知をよろしくお願いいたします。

記

1.申込み資格・手続き

1)国内の高校生であれば、個人・団体(代表者が申請)を問わず、応募できます。別紙【様式3】(以下掲載)の「高校生ポスターセッション申込書」に必要事項を記入し、ポスター原案とともに協会事務局まで送付してください。学校のクラブ等で申し込まれる場合には、学校名・住所および発表当日の引率者を記載してください。会場開催の場合、当日のポスターのサイズは縦150㎝×横90㎝程度を予定していますが、原案はA4等の縮小サイズでお送りください。

また会場での当日発表に際して、参考資料を展示する等の必要によりポスターの前に机を用意することができますので、必要な場合には、そのむね申込書の所定欄に記入してください。

第91回総会高校生ポスターセッション申込書(様式3) ※ダウンロードしてください。

2)発表内容は、考古学に関連する調査・研究の取り組みとし、未発表の内容を必ず含んでください。高校生個人やグループによる高校生らしいオリジナルな研究内容であり、また、他のコンテスト等に応募していない研究レポートであることとします。なお「考古学に関連する」は、考古学や関連する諸分野をいいます。

例えば高校教科書に掲載されている考古学的内容の研究や博物館・資料館・埋蔵文化財センターなどでの展示や講演・研究発表などから研究したものなどでも結構です。また、高校の指導教諭や博物館の学芸員と事前に相談の上、発表を申し込んでも結構です。

高校生のみなさまの積極的な申込みをお待ちしております。

3)申込みの採否は当協会で審査を行い、その結果を2024年12月中に申込者に連絡いたします。なお、発表受理後のキャンセルはできませんのでご注意ください。

【申込み期限】

2024年12月1日(日)締切(申込書・ポスター原案必着厳守)

【申込み先】 郵送・FAX:日本考古学協会事務局

〒132–0035 東京都江戸川区平井5–15–5 平井駅前協同ビル4階

TEL 03–3618–6608 FAX 03–3618–6625

2.発表要旨の原稿執筆と編集

1)採択されたポスターセッションの発表要旨は、以下の要項に基づき『日本考古学協会第91回総会研究発表要旨』に収録いたします。

2)原稿枚数

図版も含めA4判1ページ以内。

本文……横2段組(29文字×56行×2段)、うち表題(タイトル・著者名)分として8行を使用しますので、全部で29文字×48行×2段=2,784文字となります。

図版……左右半頁の場合、横8.6㎝×縦21.5㎝となります。トレース等を完了した完全原稿でお願いします。

執筆者の手によらない図版・表・写真は、必ず出典を入れてください。

3)原稿

文字原稿は、打出し原稿とテキストファイル変換したデータCDをお送りください。あるいは、打出し原稿(PDFでも可)とテキストファイル変換した文字原稿をメール送信でお送りください。また、図表・写真等をデータ状態で入稿される場合には、本文中に貼り込まず、別途データとしてお送りください。スキャンしたものを使用する場合は、グレースケールではなく、文字・線画モードでのスキャンをお願いします。

なお、メールによる原稿送付先アドレス、原稿執筆要領の詳細につきましては、12月中に、申込みの採否と併せてお知らせいたします。

4)原稿締切

2025年2月13日(水)までに協会事務局必着厳守

3.当日の発表

1)ポスターセッションでの発表日時は、会場において、2024年5月25日(日)10:00~15:00で、13:00~14:00がコアタイム(発表者による立会説明と質疑応答の時間)になります。ポスターのサイズは、縦150㎝×横90㎝程度となりますが、この大きさに収まれば模造紙でもA3サイズ用紙の貼り合わせでもかまいません。

2)ポスターセッションへの参加を希望する発表者の高校生および引率教員・同級生・父母等の関係者は、無料でご参加いただけます。参加者氏名を申込書に記載願います。学会運営の関係上、当日参加の申込みはお受けできません。参加希望者が決まっている場合には、申込書の所定欄に記入してください。追加・変更等がある場合には、2025年4月21日(月)までに、当協会事務局までご連絡ください。

3)総会への参加にかかわる旅費・交通費等については、参加者側でご負担ください。ただし、必要であれば指導された先生が来られる場合に、出張依頼状(派遣依頼状)を出すことは可能です。出張(派遣)依頼状の必要な方は、返信封筒(宛名明記・110円切手貼付)を同封のうえ、前述の日本考古学協会事務局までお申し込みください。また、生徒の派遣依頼状が必要な場合も、同様にお申し込みください。(申込時と学校長がかわった場合は併せてお知らせください。)

なお遠隔地等のため総会ポスターセッションに出席できない場合には、ポスターのみの掲示も可能です。

4)発表当日、会場受付にて手続きをお願いします。

5)発表に使用する図・表・写真等の著作権に関しては注意する必要があります。詳細については、発表申込み後にお知らせいたします。

4.表彰

1)ポスターセッション当日、コアタイム終了時に表彰式を行い(13:45~14:00を予定)、優秀な発表については、その栄誉を表彰いたします。

以 上

関連する調査研究について公募し、制作したポスターの掲示・解説による発表会を開催している。応募された研究発表の内容は企画担当などによって審査され、ポスター発表が認められることになる。この取り組みは、高校生および高校の教育現場と考古学界・研究者を結ぶコミュニケーションの場として実施され、本年で9回目となる。昨年から応募件数が増加し今回は16件の応募があり、全ての発表が採用となった。ポスターデータは、日本考古学協会公式サイトで公開され(5月26日から6月7日)、『日本考古学協会第90回総会研究発表要旨』に概要が掲載された。会場設営にご尽力頂いた千葉大学実行委員会の皆様に厚くお礼申し上げる。

今回の発表は、昨年と同様に歴史部や郷土部などの部活動のほか、個人の参加もみられた。部活動として顧問の先生と一緒に団体参加する学生が多い中、たった一人で参加する勇気ある高校生が増加していることは注目に値する。後継者不足が心配される世の中だが、我々の業界にはそのような心配はいらないようだ。例年は2〜3件を優秀賞として表彰しているが、今年は奨励賞を新たに設け、優秀賞3件、奨励賞4件を表彰した。このような表彰の枠組みを来年以降も継続するかどうかは、企画担当を中心に改めて検討することになる。

(企画(高校生ポスターセション)担当理事 足立拓朗)

優秀賞受賞者および発表題目/辻秀人会長による講評

K10 岐阜県立関高等学校 地域研究部「『東美濃三カ所城』の調査-戦国期の国衆と城下町-」

「東美濃三カ所城」の実態を現地で詳細に調査し、その知識をもとに城下町の復元を試み、それぞれの城の役割を検討し、その後の展開も見通した。調査の精度、歴史的な理解に優れており、優秀な研究成果である。

K12 鳥取県立青谷高等学校 青谷学Ⅱ(文学歴史コース)・弥生文化探究「青谷上寺地遺跡水田の復元-実験水田とバケツ栽培からのアプローチ-」

弥生時代大集落青谷上寺地遺跡で発見された水田跡から全国の水田を調べ、水田を復元して実際に栽培して収穫量を導き出した。そして、いくつかの条件を変えた上で比較検討を行った。長期にわたる栽培を地道に実行し、その結果を科学的に検討した点で高く評価できる。

K15 福岡県立糸島高等学校 歴史部「荒牟田1号墳出土象嵌鍔の検討」

同校所存の大刀鍔で発見された銀象眼文様の分類を行い、その編年を組み立て、品質を検討した研究である。その研究手法は考古学研究者が一般的に行うもので、本格的な考古学研究になっている。その歴史的な位置づけは今後さらに検討する必要がある。

奨励賞受賞者および発表題目/辻秀人会長による講評

K02 福島県立相馬高等学校 郷土部「三貰地貝塚と泣く土面に関する考察」

同校所蔵の三貫地貝塚出土土面を具体的に観察し、土面に表現される筋の意味を探った手法は考古学的に妥当と評価される。3Dプリンターで複製を作成する最新の技術を駆使したことも評価できる。

K04 茨城キリスト教学園高等学校 松原彩名「虎塚古墳を未来へ」

史跡虎塚古墳が知られていない現状を指摘し、その改善のための方策を模索するとともに、具体的な提言を行った。高校生の視点からの提言は尊重されるべきである。

K11 岐阜県立関高等学校 日本史教科書研究会「学ばせたい、 学びたい、学ぶべき-日本史教科書考古学分野の比較研究-」

日本史教科書の比較研究である。文科省、出版社、執筆者の意図などの視点を明確にしている点が評価できる。また、生徒自身がコラムを作成するなど、主体的な取り組みが独創的で好感を持てる。

K14 九州産業大学付属九州産業高等学校 河野丹生・福岡県立博多青松高等学校 河野若葉「ヤマト政権における埋葬施設での赤色顔料利用の起源」

古墳時代の赤色顔料の分析をもとに歴史状況を考える研究である。ヤマト政権の下で広がる朱とベンガラの同時利用の期限が九州糸島地域にあり弥生早期に遡るとする推論を展開した。弥生から古墳時代への展開を踏まえた好論で今後の展開が期待される。

一般社団法人日本考古学協会第90回(2024年度)総会報告

2024年5月25日、26日の日程で、千葉大学西千葉キャンパスにおいて第90回総会が開催された。千葉大学西千葉キャンパスにおいて総会が開催されたのは2004年第70回以来20年ぶりとなる。JR西千葉駅と京成みどり台駅がキャンパスのすぐ近くに位置し、交通の便が非常に良い、緑の多いキャンパスである。今回の総会からは、これまでコロナ感染症で自粛していた懇親会や図書交換会も再開し、制限のない総会を実施することができた。総会は千葉大学山田俊輔実行委員長のもと、阿部昭典教授と千葉大学関係者の皆様を中心に、日本考古学協会企画担当理事が協力して運営された。なお、前日の24日は同キャンパスにて理事会、埋蔵文化財保護対策委員会が開催された。

【第1日:5月25日(土)総会・公開講演会・セッション1・懇親会】

第1日目は総合校舎1階G2講義室を会場にして開催した。9時より受付を開始し、10時から進行の田尻義了総務担当理事より開会が宣言された。総会の対面出席は66名、委任状1,406名、合計1,472名であり、総会成立の定数を満たしていることが報告された。

辻秀人会長の挨拶に続き、山田俊輔実行委員長から歓迎のご挨拶があった。総会審議に先立ちこの1年間で他界された16名の会員の方々に対し、黙祷を捧げ、弔意を示した。総会審議では定款第16条に則り辻会長が議長となり、副議長には四柳隆会員、松田光太郎会員、書記には宇井義典会員、國分篤志会員が選出された。議事録署名人には定款第21条の規定により総会出席代表者2名の小笠原永隆会員、芹澤清八会員が指名された。

第1号議案は新入会員の承認に関する件について、田尾誠敏入会資格審査委員会委員長と谷畑美帆担当理事から説明があり、共に承認された。今年度の新入正会員は46名、賛助会員のフレンドシップ会員1名、学生会員5名である。その後、総会に出席している新入会員15名が登壇、自己紹介を行い、代表として塩屋慎介新会員が挨拶した。

第2号議案の2023年度事業報告・収支決算承認に関する件では、最初に日本考古学協会賞に関する事業について澤田秀実担当理事から説明があった。協会賞大賞は三阪一徳会員の『土器製作技術からみた稲作受容期の東北アジア』(九州大学出版会 2022年)、奨励賞は土井正樹氏の『古代アンデスにおけるワリ国家形成 小集落からみた初期国家の出現過程』(臨川書店 2022年)、上田直弥会員の『古墳時代の葬制秩序と政治権力』(大阪大学出版会 2022年)、優秀論文賞は米元史織会員の「MSMsの時期的変遷からみる江戸時代武士の行動様式の確立」(日本考古学協会『日本考古学』第54号 2022年)、内田純子会員の「Gender Structure in Pre-Qin China with Focus on Anyang Yinxu」(『Japanese Journal of Archaeology』第10巻第1号 2022年)が報告された。

続いて谷口榮総務担当理事が2023年度事業報告について説明し、各委員会活動は、下記のとおり順次各担当理事が説明した。陵墓報告(日高慎)、研究環境検討委員会報告(亀田直美)、広報委員会報告(野口淳)、国際交流委員会報告(足立拓朗)、社会科・歴史教科書等検討委員会報告(水本和美)、埋蔵文化財保護対策委員会報告(藤野次史)、災害対応委員会報告(田尻義了)、将来構想検討小委員会報告(藤沢敦)、アーカイブス小委員会報告(足立佳代)、理事選挙制度検討小委員会報告(小菅将夫)。続いて、2023年度収支決算について財務担当の肥後弘幸理事より説明があり、都築恵美子監事から、萩野谷悟監事との監査の結果、適正かつ正確であることが報告された。以上、第2号議案については、原案どおり承認された。

第3号議案は理事の選任に関する件で、選挙管理委員会委員長の志村哲会員から開票結果の報告があり、新たに23名の理事が提案され、承認された。

第4号議案は監事選任に関する件で、佐藤宏之副会長が説明した。萩野谷悟監事の退任に伴い、新たに谷口榮会員の選任が提案され、承認された。

第5号議案の名誉会員の承認に関する件は、大竹幸恵副会長より、髙倉洋彰会員を選任するとの説明があった。髙倉会員は、本会在籍51年を数え、1994年から2015年に至るまで委員・理事を歴任し、2008年と2012年には、あわせて2期4年に渡り副会長として、2014年からは1期2年の会長として協会運営を支え、学会活動の発展に寄与された。提案については、拍手をもって原案どおり承認された。

第6号議案「その他」として、石川日出志会員より追加議題として、新たに大学教育と考古学に関する小委員会の設置について提案され、了承された。

続いて報告事項が説明された。第1号報告として2024年度事業計画に関する件について総務担当岩本崇理事より、2024年度収支予算について肥後弘幸担当理事から報告された。第2号報告の永年在籍会員表彰の件については、佐藤宏之副会長から報告された。今年度の永年在籍表彰会員は43名である。最後に第3号報告として追加報告等、会場への質問、意見が確認されたが、特に質問等はなく、拍手をもって了承された。以上で第90回総会議長団は解散・退席し、総会が無事終了した。

壇上では引き続き名誉会員、永年在籍会員及び協会賞受賞者の表彰式が開催された。名誉会員の髙倉洋彰会員は欠席のため、田尻担当理事が謝辞のメッセージの代読を行った。また、総会に出席された永年在籍会員を代表して渡辺貞幸会員に賞状が辻会長より手渡された。引き続き協会賞の表彰は、大賞の三阪一徳会員、奨励賞の土井正樹氏、上田直弥会員が出席され、辻秀人会長より表彰状が授与された。それぞれの方より受賞の挨拶が述べられ、会場からあたたかい拍手が贈られた。最後に佐藤宏之副会長より閉会の挨拶があり、総会終了となった。

午後1時より臨時理事会が開催され、会長副会長の選出が行われ、新たに石川日出志会長、大竹幸恵副会長、宮本一夫副会長が承認された。午後1時半からは石川日出志新会長が挨拶を行い、新たな理事会の発足を会員の皆様に宣言した。

午後2時からは講演会に先立ち千葉大学大学院人文科学研究委員長である内山直樹先生からの歓迎の祝辞をいただいた。その後、講演会として岡本東三千葉大学名誉教授による「房総半島の海に学ぶ-その風土、風習、そして人-」が開催され、多くの会員や関係者が会場を埋め尽くした。引き続きセッション1として「縄文時代における洞窟・岩陰遺跡の調査研究と成果」が開催された。阿部昭典先生の趣旨説明に続き、5本の研究発表が行われた。

午後6時からは4年ぶりとなる懇親会が大学生協で開催され、久しぶりに会員同士が交流を深めることができた。懇親会場では次回の開催地である島根大会(会場:島根大学)の松本岩雄実行委員長と、第91回総会(会場:筑波大学)の滝沢誠実行委員長からの挨拶があり、次回大会、総会への期待が高まった。

【第2日:5月26日(日)研究発表会(口頭発表・セッション・ポスターセッション・高校生ポスターセッション)・図書交換会】

研究発表会では、口頭発表、セッション、ポスターセッション、高校生ポスターセッション、図書交換会が実施された。口頭発表は第1会場(106教室)と第2会場(101教室)で、№1から№26までが発表された。セッションは、第3会場(105教室)から第5会場(203教室)を使い、セッション1から7までが発表された。口頭発表、セッションは、いずれも対面とオンライン同時配信のハイブリッド方式で、大きなトラブルもなく実施できた。参加者は2日間で対面参加数延べ869名(会員550名、一般319名)であった。

ポスターセッション27件と高校生ポスターセッション16件は、ともに法経済学部棟の1階2階の廊下を会場とし、あわせて協会公式サイトに5月26日9時30分から6月7日17時までそのデータが公開された。高校生ポスターセッションの審査は会長・副会長があたり、会場で表彰式が執り行われ、会長により講評があった。優秀賞は、岐阜県立関高等学校地域研究部の「東美濃三カ所城』の調査―戦国期の国衆と城下町―」、鳥取県立青谷高等学校青谷学Ⅱ(文学歴史コース)・弥生文化探求の「青谷上寺地遺跡水田の復元―実験水田とバケツ栽培からのアプローチ―」、福岡県立糸島高等学校 歴史部の「荒牟田1号墳出土象嵌鍔の検討」の3件で、いずれも地域の歴史を調査・研究する力作であった。

また4年ぶりに開催となった図書交換会では118件の出展があり、様々な団体の研究報告や書籍が机の上に並んでいた。ここでも各所で関係者が旧交を温め、情報交換を行っていた。

以上、2日間にわたる総会が滞りなく開催できたのは、共催していただいた千葉大学大学院人文科学研究院のご協力と実行委員長の山田俊輔先生率いる大学関係者、学生、同窓生の方々をはじめとする関係者のご尽力の賜物であり、心から厚く感謝申し上げたい。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことで、完全に元の総会の在り方に戻ることになったが、以前に比べてオンライン配信という新たな業務も加わることとなった。実行委員会の皆様にはこれまで以上に大きなご負担をお願いしてしまったが、対面で交流することの大切さと共に、遠隔地の大学生が協会との距離を縮め広く関心を持ってもらうことは意義のあることだと考えている。これからも開催校の負担軽減を図りながら、多くの考古学関係者が幅ひろく関わり合える日本考古学協会でありたいと考えている。

関係者の皆様、本当にお疲れさまでした。引き続きよろしくお願いいたします。 (総務担当理事 田尻義了)

一般社団法人日本考古学協会第90回(2024年度)総会議事(抄録)

日 時 2024年5月25日(土) 午前10時00分~12時05分

会 場 千葉大学西千葉キャンパス総合校舎1階G2講義室

議長団 議長:辻秀人会長、副議長:四柳隆会員・松田光太郎会員 司会:田尻義了理事

本日の司会は本協会の総務担当理事の田尻義了が務め、総会開催を告げる。

続いて、2024年5月25日現在の会員数は3,717名、うち本日の総会対面出席者数は、午前10時の時点で66名、委任状預り分1,406名、合計1,472名となる。総会議事を進めるにあたり、この1,472名は当協会の定款第18条の総会の決議に定める総正会員数の1/8以上(人数465名)を上回っており、本日の総会議事は成立する旨の報告があった。また、本総会のオンライン視聴者は事前に委任状を預かっており、視聴のみで発言権がない旨を確認し、総会を開始する。

開会にあたり、一般社団法人日本考古学協会を代表して辻秀人会長から次の挨拶がある。本日の総会・大会に至るまでに山田俊輔実行委員長、阿部昭典先生はじめ千葉大学の多くの皆さん、そして、ご協力を頂いた皆さんのご努力の結果、総会に臨むことができ心から感謝を申し上げたい意が先ず伝えられた。

さらに、「日本の考古学研究者が、全国組織としてこうした機会を持っていることが非常に大切なことである。コロナ禍もあって難しい事もあったが、協会を維持し更に発展させたいと思っている。本日は岡本東三先生の公開講演をはじめ、明日からは多くの研究発表が予定をされており、本総会が考古学という学問にとって前進をする一つの機会になれば良いと思っている。皆様も積極的にご参加いただいて研鑽の場としていただければ大変ありがたく思う」という旨を述べた。

引き続き、第90回総会の実行委員を代表して、 千葉大学教授、山田俊輔実行委員長から歓迎のご挨拶があった。「2日間にわたり皆様に楽しい時間を過ごしていただけるように努力をしていく。今回はコロナ禍以降の総会としては、 懇親会、図書交換会も含めて完全に元の総会の形に戻った。唯一違うのがオンラインを併用したハイブリッドで行うことである。しかし、総会というのは情報や知識を得るだけではなく、人と人との繋がりが得られるような会になれる、会であるべきであろうと思っている。そのため会場構成を非常にコンパクトにしている。図書交換会、研究発表が隣接しているところがあるが、皆様が久しぶりに会う、旧交を温める、新しい交流を生む、そうした機会として頂けたらと思っている」と結んだ。

次に審議に先立ち、司会からこの一年間に他界された16名の会員の氏名を読み上げ、参加者全員起立の上、黙祷を捧げた。

議 事

協会定款第16条の規定により総会議長は辻会長が議長となり、副議長・書記の選出方法については、定款では特に定めがなく、会場からの立候補もなかったことを受けて、実行委員会で準備をしていた人選で参加者からの承認を得た。副議長には千葉県の四柳隆会員、同じく松田光太郎会員、書記は東京都の宇井義典会員、神奈川県の國分篤志会員があたる。また、本日の総会議事録の署名には、協会定款第21条の規定により千葉県の小笠原永隆会員と栃木県の芹澤清八会員に議長から指名があり、先の議長団と同様、会場からの了承を得る。議長から議事進行の概略等の説明がある。

[審議事項]

第1号議案 新入会員の承認に関する件

日本考古学協会の会員には、正会員と賛助会員の2種類があり、先ず正会員について入会資格審査委員会の田尾誠敏委員長から説明があった。入会申請50名であり、2023年12月9日開催の第1回審査委員会で申し込み総数50名のうち資格基準を満たす方44名、満たさなかった方3名、保留3名とされた。その後、追加資料を基に翌年の1月12日に第2回審査委員会では保留3名の内、2名が入会資格基準を満たすと判断され、1名が満たさないという結果となった。よって、2024年度の正会員入会資格審査では申し込み総数50名のうち、入会資格基準を満たす方46名となった。この結果は2024年1月27日に開催された定例理事会で報告され、了承が得られた。さらに、3月上旬に正会員に入会適格者46名の一覧表を送付し、意見を求めた結果、特に異議申し立ての意見はなかった。

次に、谷畑美帆理事から賛助会員についての説明があった。正会員と同じく12月9日及び2024年1月12日に開催された資格審査委員会において、賛助会員申し込みのフレンドシップ会員1名、学生会員5名について審査した。そして、2024年1月27日の定例理事会で審議、承認された。なお、今回は法人会員の応募はなかった。

議長から第1号議案について、会場に質問を求めた。質問はなく、賛成多数で原案どおり承認された。そこで会場参加の15名の新入会員全員が登壇し、都道府県とともに自己紹介を行った。新入会員46名を代表して、福島県の塩谷慎介会員から挨拶があった。

第2号議案 2022年度事業報告・収支決算承認に関する件

配布資料記載の順に、最初に事業報告、次に収支決算についての順に説明と審議を行った。事業内容及び各委員会に関わる業務について、担当理事から以下の説明があった。

〈1〉2023年度事業報告

1.日本考古学協会賞の報告

澤田秀実理事からの説明。2023年度、第14回日本考古学協会協会賞への応募件数は6件であった。応募審査は12月から開始し、本年3月5日にオンラインによる選考委員会で審査された。2023年度の協会賞選考委員会は、前年度からの4名の委員及び担当理事2名、計6名で構成した。また、以下は3月23日開催の理事会において承認された。

大賞は、三阪一徳会員の『土器製作技術からみた稲作受容期の東北アジア』(九州大学出版会)、奨励賞には、土井正樹氏の『古代アンデスにおけるワリ国家の形成 小集落からみた初期国家の出現過程』(臨川書店)、上田直弥会員の『古墳時代の葬制秩序と政治権力』(大阪大学出版会)の3篇が選ばれた。また、機関誌編集委員会からの推薦による優秀論文賞には、米元史織会員「MSMsの時期的変遷からみる江戸時代武士の行動様式の確立」(『日本考古学』第54号)、英文機関誌『Japanese Journal of Archaeology』に投稿された論文でJJA編集委員会からの推薦による優秀論文賞は、第10巻1号に掲載された内田純子会員の「Gender Structure in Pre-Qin China with Focus on Anyang Yinxu」が選ばれた。2023年度の特徴を委員長講評では、応募件数が昨年度に比して増加したが、まだ推移を見守り、何らかの対応の必要性があろうとの委員会意見であったと説明。また、継続的な協会賞対象者確保のため、2024年度からPDFによる業績提出を認めることとなった。

なお、各受賞作の選考理由と講評については、『会報No.212』及び協会ホームページを参照願いたい。

2.総会・大会・公開講座等 3.理事会等 4.年報・会報等 5.機関誌等

谷口榮総務担当理事から「総会議案書」に沿って2023年度事業報告の説明があった。2023年度はコロナ禍前の状況へ、いかにして戻していくのかに取り組んできた一年であったと報告。第89回総会は東海大学で開催され、宮城大会は東北学院大学で開催された。いずれもオンラインと対面を併用したハイブリッド形式で行なわれた。宮城大会では限定された規模ではあったが、図書交換会も行なわれた。

理事会、委員会活動等も対面とオンラインの併用を基本として、従来の状況を概ね実施できた。

6.陵墓報告

日高慎理事からの説明。陵墓関係16学協会の幹事学会として、当協会が2023年度も陵墓公開運動全体に関わる連絡調整役を担当した。16学協会には、運動の立案と実務にあたる7協会の運営委員会が設けられており、これまで通り当協会が幹事を務めた。2023年度は、コロナ禍の影響を受けたここ数年と異なり、例年通りのスケジュールで活動できた。

まず、陵墓関係16学協会運営委員会を6月13日に、全体会議および宮内庁との陵墓懇談を7月6日に開催した。懇談の主な議題は、「令和5年度陵墓保全整備工事について」、「令和5年度事前調査の有無について」、「立入り観察候補について」であった。

立入り観察については、誉田御廟山古墳(応神陵)について、2023年度は2022年度参加以外の8学協会が立入する事を確認し、2024年3月1日に実施した。2022年度とは逆方向からの立ち入りルートでの実施で新たな知見も確認された。第一次リストの対象として、その他に大山古墳、百舌鳥陵山古墳、多聞城を残しており、引き続き実施可能なように宮内庁との協議を継続していく。このほか、2024年2月2日に塚穴古墳(来目皇子墓)の整備工事予定区域事前調査の限定公開に伴う、急遽の見学実施。また、2023年6月7日に大阪府叡福寺北古墳(聖徳太子磯長墓)、11月30日に奈良県念仏寺山古墳(開化陵)、2024年1月19日に京都府白河天皇陵、2月29日に鹿児島県高屋部事務所修繕工事の立会見学を実施した。

さらに、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を契機とした陵墓古墳の登録名称問題について、12名からなる陵墓学術名称ワーキンググループを新期に立上げ、2023年4月6日、6月2日、8月8日、10月13日、12月25日、2024年2月25日にミーティングを開催した。そして、本年3月1日開催の陵墓関係16学協会の全体会議で中間報告案を提示して、この学術名称について各学協会に検討を依頼した。

また、陵墓関係16学協会へ新規加入希望の学会に対して、2024年2月7日の運営委員会、3月1日の全体会議で提案され、各学協会に加入検討を依頼したことが報告された。

7.研究環境検討委員会報告

亀田直美理事からの報告。本委員会は考古学に関わる研究環境を改善し、考古学の発展と広い理解の促進を目的として、行政、大学、博物館、調査機関、民間調査機関等、様々な組織に属する委員で構成された委員会である。2020年度から主にアイヌ民族における研究倫理問題に関する委員会の実務的な窓口として、委員会内に「研究倫理部会」を設置した。ただし、当部会は実務に特化し、情報や問題意識の共有はするが、通常の活動とは切り離されている。

近年、文化財関連業務の後継者育成と発掘調査技術の継承、さらに報告書の質の堅持を主な課題として取り扱い、総会でのセッション等も開催してきた。2023年度総会では「研究環境検討委員会の問題提起2023-文化財行政における環境変化-」と題したポスター発表を行った。その中で、大学・行政・調査組織・博物館の枠組を超えた連携による人材発掘・育成の必要性を強くうたっており、当協会は、組織体制の整備・制度設計等に向け実践者としての提言を継続すべきであるとした。

また、当協会のアウトリーチ活動である「カフェde考古学」のうち1回を本委員会が担当し、「考古学の仕事場から パート2 博物館編」と題し、地域博物館や大学博物館等、多様な博物館に従事している方に登壇を願い、仕事の実態と魅力を語るオンライントークセッションを行った。配信会場には、大学生、大学院生も参加し、臨場感あるカフェとなった。昨年度同様、多くの参加者を集め、具体的な考古学に関わる仕事に関する情報が求められているということが理解された。

さらに、今年度は「考古学研究会」と連携し、「大学における考古学教育に関する実態調査」というアンケートを、現在実施中であるとの報告があった。他団体との連携によって、より多様な視点を持つことができる新たな試みとなっており、協力頂いている方々に感謝の意を表した。

また、定例委員会をオンラインと対面のハイブリッドで6回開催し、後継者育成だけではなく、博物館法の改正に関わる問題、あるいは近現代遺跡の取り扱いの問題等、幅広く意見交換を行なってきた。今後もその中で提起された課題の解決に向け、積極的に議論、検討、対応すると報告された。

8.広報委員会報告

野口淳理事からの報告。本委員会は、会員及び社会に対して、当協会の活動を広く発信するために設置された常置委員会である。主な活動は『会報』の発行、公式サイトの企画・運営、「カフェde考古学」の企画開催・協力である。

2023年度はオンライン13回、対面1回の委員会を開催し、『会報』はNo.209~211の3号を発行。主な取組事業は、2022年度に引き続き、公式サイトのリニューアルに向けた検討。現公式サイトは2016年度に更新されたもので、デザイン構成の見直し要請、システムのセキュリティ対応の問題が指摘されていた。さらに、総・大会のオンライン・ハイブリッド開催への対応をはじめ、公式サイトが担う役割が大きく変わりつつある状況下で、部分的改修ではなく、全面的更新に取り組むこととしていた。検討に際しては、実務に詳しい会員による検討ワーキンググループを組織した。また、財務担当理事とも調整の上、プロポーザル方式による公式サイトリニューアル実施業者の選定を決定し、2024年度中のリニューアル実施のための発注準備を進めた。なお、プロポーザル選考にあたっては会員及び外部の有識者による審査委員会を組織し、広報委員会と事務局が調整と事務を担当することとしている。

また、カフェde考古学は昨年度の企画を継続し、2023年3月から2024年4月まで2ヶ月に1回、各委員会によりテーマを設定し開催した。本委員会として、主にポスター・チラシの作成等により開催周知を図っている。その他の活動として、昨年度に引き続き総会会場における図書交換会の開催困難への対応として、公式サイト上で考古学スクエアを実施し、図書交換会の代替とした。しかし、宮城大会から図書交換会の会場実施が再開し、今回第90回総会でも会場での図書交換会が実現した。このため考古学スクエアについてはその役割を果たしたとして、本年度で事業として終了した。

2024年度は、引き続き『会報』の発行、「カフェde考古学」の企画・開催と公式サイトのリニューアルの実施を行う。「カフェde考古学」については、2024年度からは広報委員会が主担当となること等、体制の変更をした。公式サイトリニューアルについては、6月にプロポーザル審査委員会を組織し、7月に選考、実施業者の決定後、年度内に新規公式サイトへの移行を完了する予定で進めると報告された。

9.国際交流委員会報告

足立拓朗理事からの報告。文化庁開催の『発掘された日本列島2023』展の内容に基づき、内容を公式サイトでアップロードを行うのが主な活動である。英語・中国語・韓国語による翻訳をし、予算の許す限りの公開、紹介を行った。

10.社会科・歴史教科書等検討委員会報告

水本和美理事からの報告。本委員会では「考古学の学問的特性や研究成果が学校教育に適切かつ有効に活用されるよう図るとともに、必要な働きかけを行うこと」を目的として活動を行っている。具体的には、子ども達が学ぶ歴史教科書や歴史教育の指針となる学習指導要領の分析・検討を継続的に行い、その現状と課題を本協会の総・大会における研究発表の場や各種の誌上発表を通じて広く公開・発信し、情報共有を図っている。

教科書の記載内容について、昨年度の総・大会でのポスターセッションにおいて、2020年度から全ての教科書より旧石器時代の取り扱いが消えてしまった事実を指摘した。縄文時代については、2011年から全ての教科書にその記述が復活した。しかし、それから10年を経過した今では「国の始まり」よりも前の時代とされる歴史の記載については、旧石器時代の取り扱いに限らず、著しい簡略化が進んでいる。本委員会では、この事実を重く受け止め、旧石器時代から始まる歴史の記載について、日本旧石器学会および日本人類学会と連携を諮り、関係機関をはじめ広く一般に向けて、その意義を発信する活動に取り組むことした。

アウトリーチ活動として、2023年12月9日に本委員会が主催致した第5回「カフェde考古学」では、「みんなで巡る旧石器時代全国遺跡ツアー」と題し、北海道から沖縄の博物館をオンラインでつないだ。居ながらにして全国の遺跡と研究成果に触れた一般の方々からは、この列島の大地に刻まれた旧石器時代の歴史を、是非、子どもたちの教育に活かすべきであるとのご意見を頂いた。さらに、本委員会では、学校現場での探究学習・GIGAスクール構想に活用できる、旧石器時代から近現代に至る考古資料のWebコンテンツについて資料を収集し、その活用手法についても検討を重ねていくと報告された。

11.埋蔵文化財保護対策委員会報告

藤野次史理事からの報告。以下の7項目の活動を報告。①定例幹事会を毎月第2土曜日を基本に、毎月1回、計11回行った。②総会時の対面による全国委員会開催。③宮城大会時の情報交換会の実施。④「広島城三の丸歴史館建設予定地とその周辺の国史跡追加指定および同建設予定地の変更に関する要望書」 ほか、合計7本の要望書提出を行った(詳細については 総会議案書3・4頁参照)。⑤2024年3月25日に発出された「品川開発プロジェクト第2期事業予定地における高輪築堤跡の保存を求める会長声明」に関連して本委員会として協力した。⑥2024年3月4日に文化庁と懇談を行った。懇談のテーマは、保存要望書提出遺跡に関わる話題、その他の埋蔵文化財保存に関わる話題、 近現代遺跡の取り扱いと調査・保存・整備に関わる話題。能登半島地震に伴う埋蔵文化財被災に関わる話題、近年の埋蔵文化財行政・人材育成に関する話題等である。⑦日本考古学協会主催の2023年度「カフェde考古学」について、第1回「近現代遺跡をどう守り伝えるのか」を企画、実施した。

12.災害対応委員会報告

田尻義了理事からの報告。2023年度は2023年6月、2024年1、2、4月の4回オンラインで会議開催。それ以外は委員会委員において、メールを中心に災害による文化財の被害状況の情報共有を図った。特に、2024年1月1日に発災した令和6年能登半島地震に対して、被害の情報共有や当協会として何ができるかを議論させていただいている。能登半島地震では、地震の被害状況を共有するため、新たに石川県2名、富山県1名の委員3名を追加した。また、毎週開催されている能登半島地震被災文化財救援事業の会議に出席し、情報共有をしている。さらに、文化財レスキュー事業に4月22日より5日間、災害対応委員会の委員1名が参加し、地元の文化財の救出の手伝いをさせていただいた。

その他、2024年2月10日の第6回「カフェde考古学」において、「近年の災害と埋蔵文化財について」リモートで事業を開催した。平成28年熊本地震における被災文化財への対応を紹介するとともに、能登半島地震による文化財被害の状況について速報して、今後の課題について情報共有また意見交換を行った。

なお、国が主体として推進している「文化遺産防災ネットワーク推進会議」に昨年度2回(5月31日・6月5日)出席をして、当協会として埋蔵文化財に対する復旧の状況やその課題、防災への取り組みについて報告した。また、その他の文化遺産分野における災害対応について情報交換・意見交換を行っている。

13.将来構想検討小委員会報告

藤沢敦理事からの報告。当協会では、社会や経済の変化を見据えながら、協会の将来的な課題について協議するために、理事会とは別に、本小委員会を設けている。委員会構成は、正・副会長と総務担当理事及び常務理事という総務会と同メンバーである。開催は不定期。2023年度は、総務会終了後に2回開催。5月6日は、『年報』のPDF化について検討。PDF化については、移行期間を設ける必要があること、PDFの配付方法については協会公式ホームページでの会員専用ページの設置や運営などとも密接に関係すること等を確認した。それを踏まえ7月15日に、今後の協会運営の簡素化、効率化を実現し、持続可能な構造を実現することを大目的として、公式ホームページへの総・大会申し込みシステムの組込み、会員専用ページ作成に向けての検討を行った。会員専用ページへの付与機能は、総・大会参加申し込み、研究発表申し込み、会員名簿の閲覧、『年報』・『会報』のPDF化と会員専用ページを使っての配布等を想定している。さらに、7月22日の理事会後の理事懇談会において意見交換を行い、これらを前提に公式ホームページの改修を進めていく中で、今後の在り方を検討していくこととなった。

14.アーカイブス小委員会報告

足立佳代理事からの報告。本小委員会は当協会の歴史的な歩みについて、証拠立てる文書等の記録を収集・整理し、その社会的責任をどのように果たしてきたのかを明らかにするとともに、将来的な検証・評価に備えるなど、当協会のアーカイブ資料の構築を目的に、2019年9月に設置された。現在、矢島國雄委員長ほか計4名で構成。

2023年度は、資料のデジタルデータ化、分類・保存袋入れ、資料確認を実施。資料のデジタルデータ化は、『日本考古学年報』41~68・70巻、冊子の『会員名簿』21冊について外部委託によりデータ化を実施し、終了。定期刊行物のデジタルデータ化についてはこれでほぼ完了。協会創設期から法人化された2008年までの各委員会活動資料調査については、関係協会図書に関わる特別委員会の資料整理、小委員会関係では「データベース作成委員会資料」、「法人化資料」、「陵墓関係資料」の整理についてデータ打ち込みが終了。科研費関係の公開促進費の補助を受けた事業では『日本考古学年報』、『日本考古学』、「データベース」のデータ打ち込みが完了。会員調査票は作業は終了しているが、会員394名の入会年度のデータの追加記載及び中間法人化以前の新入会員関係書類の調査をも実施。いずれも協会事務所において委員が作業実施。特別委員会、小委員会、事務局資料で未了、未着手資料があり、今年度以降実施する予定であるが、当小委員会は2025年度で解散予定であるため、今後、協会資料のアーカイブ化の継続、デジタル資料の保存活用のシステム構築等を実施するため、当委員会の継続、更新についても検討する必要があると報告された。

15.理事選挙制度検討小委員会報告

小菅将夫理事による報告。本小委員会は、当協会理事選挙制度に関わる法人企画の確保と選挙事務の効率化について検討し、提言を行うということを目的として活動している。活動は、選挙制度に関わる「日本考古学協会規則」を改訂し、諸規定間の整合性及び投開票事務の簡素化、効率化を図り、2022年理事選挙制度に反映されている。

また、コロナ禍により影響を受けた、前々回の理事選挙開票状況に鑑み「危機管理マニュアル」を整備するなど、当初の活動目的を達成することができた。さらに、2ケ年の活動を総括し、投票権の格差是正や理事選公募の欠員に関する規定などについて、今後の審議課題として理事会に報告した。

〈2〉 2023年度収支決算

肥後弘幸理事からの報告。貸借対照表及び正味財産増減計算書により、要点のみ説明。貸借対照表は財務状況を示し、固定資産の基本財産は前年度と動きがない。流動資産41,887,717円あるが、その中には未収会費5,925,000円が含まれている。これは2022・2023年度2ヶ年度分の会費滞納額の合計となる。さらに、貯蔵品は販売用の図書類。仮払金は、今年度はなし。貸借対照表の考え方では、未収会費も債権という資産に含まれる。現在、会員の年会費は前納をお願いしている。滞納会員には、事務局あるいは理事から督促を行って会費の確保に務めた。会員の皆様には会費の納入に関して重ねてご協力をお願いしたい。負債の部で、未払金が大きく減っている。これは、2009年に有限責任中間法人が一般社団法人に移行する際に、当時の税制対策上、移行時にあった会費等の一部約520万円を未払金として扱っていたものを、税理士の提案を受け、債務免除金として整理した。正味財産は、現在の当協会の資産の合計で、3,872,939円が前年度に対する当年度増。債務免除金520万を含んでいるので、実質132万円ほど、収入に対して支出が超過した。

正味財産増減計算書で説明。経常収益42,138,175円、内訳は会費が大部分。会費収入が730,000円減っている。収益全体で約111万円の減少。支出の給与手当の増は、10月に事務局職員の給与改定を行っためである。昨年度に比べ旅費が180万円ほど増えている。なお、未払金の債務免除益は経常外収益として計上している。

特別会計報告であるが、2022年の事業を繰り越したが、最終的に旅費の残額を学術振興会に返還することとなった。

監査報告

都築美恵子監事からの報告。監査は、決算その他を含め、萩野谷悟監事と共に、5月9日に当協会事務所にて財務担当理事2名及び常務理事1名との対面で実施した。そして当日、下記の監査報告書が提出された。

(1) 事業報告及び付属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。

(2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。

(4) 計算書類とその付属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示します。

以上、2024(令和6)年5月9日 一般社団法人日本考古学協会 監事 都築恵美子、監事 萩野谷悟

次に質問等を受ける。質問はなかったため、第2号議案は原案どおり承認された。

第3号議案 理事の選任に関する件

選挙管理委員会、志村哲委員長から開票結果を報告。理事選挙は2023年11月8日に告示をし、26名の立候補があった。2024年2月18日に選挙公報を出し、3月11日から4月5日までを選挙運動期間及び投票期間とした。4月6日協会事務所において選挙管理委員会が開票作業を行った。その結果は議案書9頁の通りである。有権者数3,799名、投票者数1,078名、投票率28.4%、投票率は2022年度よりも1.8%の増加。有効投票枚数1,069枚、無効9枚、有効記名欄数8,870票、無効記名欄数29票、無記名欄数7,136票、立候補者得票数8,870票。上位23名が次期理事候補者と決定。

次期理事候補者23名と常務理事1名の24名の選任を諮る。質問等はなかったため、第3号議案は原案どおり承認。

第4号議案 監事の選任に関する件

佐藤宏之副会長から提案説明。本協会の監事の任にあった都築恵美子監事が、定款第26条2項の規定に基づき、2期4年の任期を満了した。ついては、定款第13条1項2の規定に基づき、新たに谷口榮会員を監事に推挙すると説明。

質問等を受ける。特になかったため、第4号議案は原案どおり承認。

第5号議案 名誉会員の承認に関する件

大竹幸恵副会長から提案理由説明がある。名誉会員の推薦に際し、名誉会員選考委員会より「名誉会員に関する規定」第3条に示す推薦基準に基づき、2024年度の名誉会員として髙倉洋彰会員の推薦が提案された。理事会では2023年12月理事会で承認。続いて髙倉会員の経歴や業績、推薦理由についての概略説明がある。

髙倉会員は福岡県立九州歴史資料館主任技師として太宰府政庁をはじめとする福岡県内の発掘調査と研究に従事し、1990年から西南学院大学教授、同大学博物館館長として考古学を学ぶ学生の育成に従事し、2014年に西南学院大学名誉教授を授与されている。本会在籍51年を数え、委員・理事を歴任されて、2008年からは副会長、そして会長として本協会の組織基盤構築と学会活動の発展に尽力をされてきた。その研究活動は、東アジア全体を視野に置く弥生時代の社会構造の解明をはじめ、多方面にわたる多大な研究業績を上げている。また社会的活動としても、九州国立博物館の建設をはじめ、広い見識をもとに各地の博物館建設構想委員会の委員長を多数務め、精力的に地域の文化財、その保存活用に取り組まれてきた。これらの多大な貢献と長年の功績に感謝と敬意を込めて、名誉会員の称号を贈ることを説明。

質問を求めたがなく、第5号議案は拍手により原案どおり承認。

第6号議案 その他

石川日出志会員ほか3名の会員からの要望として、「大学教育と考古学に関する小委員会(仮称)の設置について」の追加議案が提出された。

代表して石川会員からの議案提出の概要説明がなされた。議案書の別紙「審議事項の提出について」で説明。本小委員会設置の必要性及び協会の常置委員会である研究環境検討委員会との接続・連携は必須であるが、当委員会とは別の独立した小委員会として設置する等の趣旨、取り扱う4項目の事項、留意事項等について説明がなされた。

(質問等)

秋田県の小林会員からの意見、要望。行政内研究者に学位を授与するような機会を、検討課題の中に加えてほしいとの要望。

その他、質疑、意見等なかったため、本提案は決議された。

[報告事項]

第1号報告 2024年度事業計画・収支予算に関する件

〈1〉2024年度事業計画

総務担当岩本崇理事からの説明。例年と異なるものを中心に説明。2024年度総会は、千葉大学で対面とオンラインを併用しながらの開催となり、懇親会・図書交換会も実施することとなった。秋の大会は島根大会となり、同じく対面とオンラインの併用での開催予定である。また、9月8日(日)明治大学リバティホールを会場に、邪馬台国の時代を考古学から検証するという公開シンポジウムの開催を計画している。また、当協会公式サイトリニューアル事業を計画している。加えて、当協会の英文機関誌である『Japanese Journal of Archaeology』は1号の刊行を計画している。

〈2〉2024年度収支予算

肥後弘幸理事から説明。先ず一般会計。収入について、正会員が66人少ない3,771人で、正会員と賛助会員を含めた会費収入が37,846,000円、シンポジウム等での雑収入を含めた収入合計が41,608,000円。これに前年度の繰越差額25,755,000円を加えた収入合計が67,363,000円である。支出については、会費収入の減少が著しいことから、切り詰めたものとなっているが、物価高騰などもあり、全体に増加傾向にある。給料や手当は、前年度に比べて955,5000円増。外注費は公式サイトシステムの構築費 8,000,000円を計上している。旅費・印刷製本費の増は、シンポジウム等の開催に伴う支出、印刷製本費の高騰に伴うものである。予備費10,853,000円は、次期繰越金に当たるものである。前期繰越金 25,755,000円に対して1,500万円ほど大幅に減少。総じて協会の財政は厳しい状況のため、事業収入(雑収入)の増加に期待した予算である。

第2号報告 永年在籍会員表彰の件

佐藤宏之副会長からの説明。当協会では、協会設立70周年記念事業の一環として、「会員の顕彰に関する内規」を制定し、2018年度総会において協会に永年在籍し、協会の事業活動に多大な貢献をされた正会員69名の方々を称え、表彰させて頂いた。翌年度、内規を一部改正し、永年在籍者の条件の一つに「正会員として50年在籍し、本会の発展に寄与したもの」を加えた。2019年度総会では1966年から1969年に入会された49名の該当会員を顕彰させて頂いた。本年度も引き続き、50年在籍された1975年度入会の43名の正会員を対象者として顕彰させて頂いた。また、対象の正会員の方々には、そのご貢献を称えて協会からシニア・フェローの称号を贈らせて頂く(拍手)。

第3号報告 その他

理事会から追加報告の提案はなく、さらに質問を求めたが特になく、報告事項を終了する。

辻会長により、閉会の挨拶があり、本日予定の議案報告事項はすべてを終了し、議長団の職を解く。以上をもって、第90回総会を終了とした。

表彰式・記念撮影会の実施

名誉会員、協会賞受賞及び永年在籍会員の表彰式を執り行い、その後、会場にて記念の写真撮影が行われた。名誉会員に表彰された髙倉洋彰会員から開始。表彰状の読み上げの後に、当日欠席により髙倉会員からの「謝辞」のメーセッジが田尻義了担当理事から代読披露された。次に、先に報告された日本考古学協会賞大賞、奨励賞、優秀論文賞授与者には、壇上において会長からの表彰状の読み上げがあり、終了後に挨拶を頂く。対象となった著作、論文のポイントの解説や今後の研究に対する抱負等が語られた。続いて、永年在籍会員の表彰式が行われ、43名を代表して、島根県の渡辺貞幸会員に表彰状が授与された。

コロナ禍を経て対面を再開し、オンラインと共にハイブリッド方式という形の進行は、つつがなく終了した。この抄録には逐一掲げられなかったが、企画段階から携わった多くの関係諸氏や役員、また当日、裏方となって支えて頂いた方々も忘れてはならない。本抄録作成にあたり、特に、書記及び千葉大学の実行委員会皆様の協力を頂き、前述に掲げた議長団、議事録署名の諸会員によるご協力を頂いた。深く感謝申し上げる次第である。

(常務理事兼事務局長 山﨑和巳)

「第15回日本考古学協会賞」を「日本考古学協会賞規定」に基づき募集します。つきましては、下記のとおり、申込み締切期日までに提出書類・業績を、日本考古学協会事務局までお送り下さい。

記

1 対象業績

2023年1月1日~2024年3月31日の間に発表もしくは刊行された研究業績1件。

学術雑誌掲載論文も対象ですが、入門書・概説書の類や、増補・改訂版は対象外とします。

※今回から対象期間が変更となりましたので、ご注意ください。

2 申込み締切日

2024年11月30日(土)(当日消印有効)

3 提出書類

(1)日本考古学協会賞応募申込書(様式1)

A4判で作成して下さい。下記からダウンロードできます。

(2)業績6部並びに業績要旨(600字程度)

業績の要旨(本文600字程度にキーワード4~5件を付す)を添付して下さい。

業績は著書の場合、原本(雑誌の場合は抜刷可)または、PDFデータをDVD-R・USBメモリ等電子媒体に入れたもの各6部を提出して下さい。

外国語による業績は、本人の責任においてA4判1枚程度の抄訳を添付して下さい。

業績資料は、着払いにて返送いたします。

4 送付先

〒132–0035 東京都江戸川区平井5–15–5 平井駅前協同ビル4階

一般社団法人日本考古学協会 事務局

電話 03–3618–6608 FAX 03–3618–6625

※封筒に「日本考古学協会賞 資料」と朱書きして下さい。

日本考古学協会賞規定

(目的)

第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)の活性化並びに考古学の啓発と普及、人材の育成、社会貢献の増大などを目的に考古学上の業績及び関連諸分野における考古学関係の業績を賞するための基準及び手続きを定めるものである。

(協会賞の種別)

第2条 日本考古学協会賞は、前条の目的に適合した業績に対して授与する。その種別は次の通りとする。

(1)日本考古学協会大賞

(2)日本考古学協会奨励賞

(3)日本考古学協会優秀論文賞

(4)日本考古学協会特別賞

(協会賞の選考対象)

第3条 大賞・奨励賞の選考対象は、自薦・他薦で応募した個人または団体の業績書で、総会開催前々年度(4月1日~翌年3月31日)に発表された次の著作物を対象とする。なお、優秀論文賞は協会機関誌から選考する。

(1)協会が刊行する機関誌『日本考古学』、英文機関誌『Japanese Journal of Archaeology』に掲載された論文

(2)国内外で発表された考古学関連分野における著書・調査報告等の著作物

2 大賞は、協会の目的に寄与した考古学研究での顕著な業績を対象とする。

3 奨励賞は、考古学の研究分野において今後の活動が期待できる、優れた業績を対象とする。

4 優秀論文賞は、第3条第1項1号に掲げた協会機関誌に総会開催前々年度(4月1日~翌年3月31日)に発表した原著論文において独創的で将来性が認められ、編集委員会から推薦された優れた業績を対象とする。

5 特別賞は、第1条を推進するために、文化勲章受章、文化功労者表彰等の国内外の栄誉を得た業績を対象とする。

(資格)

第4条 大賞・奨励賞・優秀論文賞の受賞資格は、考古学を研究対象とする者とし、協会の会員であることの有無を問わない。

2 特別賞の受賞資格は、協会の正会員及び名誉会員とする。

(選考方法)

第5条 大賞・奨励賞・優秀論文賞は、会長が委嘱する委員で構成する選考委員会において原案を作成し、理事会で決定する。

2 優秀論文賞は、各編集委員会からの推薦書に基づき、選考委員会で選考する。

3 各賞において該当する論文、著書等がない場合は表彰は行わない。

4 選考委員会の委員は、選考委員会内規に基づき、会長が委嘱する。

5 特別賞は臨時のものとし、その選考は理事会で行う。

(授与)

第6条 毎年の総会において、正賞(表彰状)及び記念品を受賞者には授与する。

(受賞の取消)

第7条 受賞者が次のいずれかに該当する場合は、理事会の決議を経たうえで受賞を取り消すものとする。受賞取り消しの通告を受けた受賞者は、正賞等を返還しなければならない。

(1)研究活動における不正行為が判明したとき

(2)協会の名誉を著しく毀損する行為が判明したとき

(規定の改廃)

第8条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て、総会において報告する。

附 則

1 2010年5月22日に制定し、同日から施行する。

2 2016年1月23日に一部改正し、同日から施行する。

3 2016年3月26日に一部改正し、2016年4月1日から施行する。

4 2017年7月22日に一部改正し、同日から施行する。

5 2019年1月26日に一部改正し、同日から施行する。

6 2023年9月23日に一部改正し、2024年6月1日から施行する。

7 選考対象の発表された期間を年度に変更したため、2023年1月1日から2023年3月31日に発表された著作物は、第15回日本考古学協会賞の対象とする。

この附則7は、2025年5月31日限り、その効力を失う。

一般社団法人日本考古学協会2024年度大会へのご案内

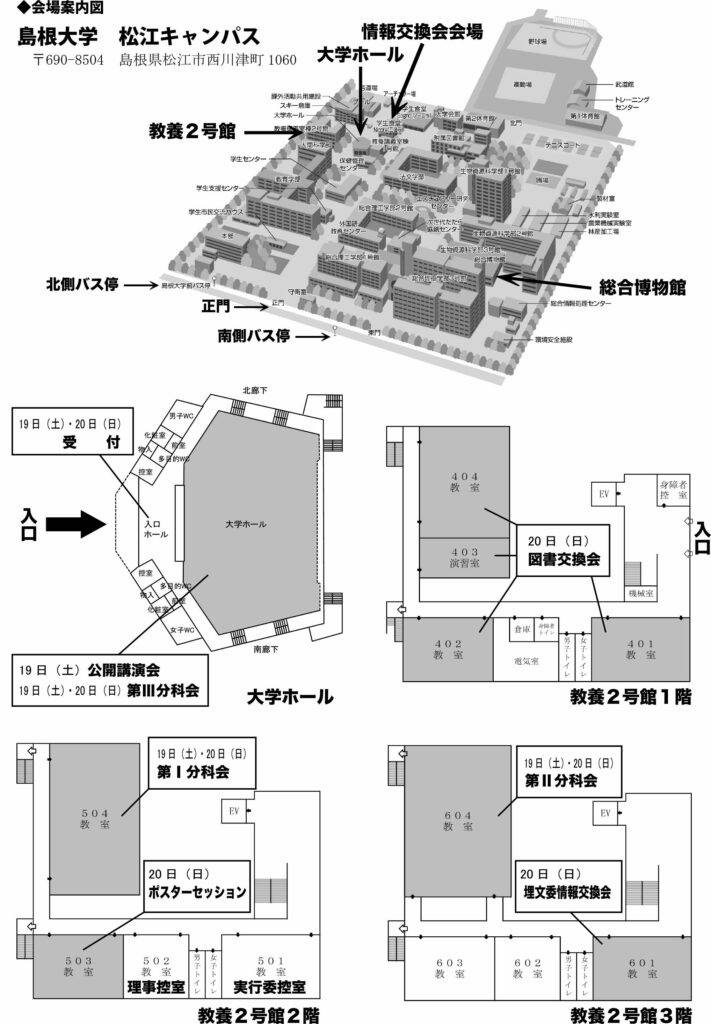

2024年度島根大会「地域と交流の考古学」を下記により開催いたします。奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

島根大会は対面とオンラインのハイブリッド方式で開催します。講演会・研究発表分科会はすべてオンラインで配信します。ポスターセッションは現地のみの開催です。

公開講演会・研究発表分科会への参加申し込みは、会場・配布資料等の準備がありますので、下記「申込フォーム」から9月20日(金)までにお申込みください。会員で会場での対面参加を希望する場合は、『会報』№212同封の葉書でも申込みできます。同様に9月20日(金)までにご連絡ください(下記申込フォームからか葉書、いずれか一方のお申込みで構いません)。

※9月20日(金)以降もお申込みを受付けておりますが、対面参加、オンライン参加のいずれの場合も10月16日(水)15時までにお手続きください。以降のお申込は原則できません。

エクスカーション(見学会)については、後述のご案内にある別途実行委員会のメールアドレスまで9月20日(金)までにお申込みください。

なお、宿泊・航空券等のご手配は各自でお願いいたします。また、島根県内は観光シーズンのため混雑が予想されますので、早めのご予定をお願いいたします。

申込フォーム↓

※申込締切10月16日(水)15時

| 期 日 | 2024年10月19日(土) 公開講演会・研究発表分科会・情報交換会(懇親会) 20日(日) 研究発表分科会・ポスターセッション・図書交換会・埋文委情報交換会 21日(月) エクスカーション(見学会) |

|---|---|

| 会 場 | 島根大学松江キャンパス(島根県松江市西川津町1060) |

| 主 催 | 一般社団法人日本考古学協会・日本考古学協会2024年度島根大会実行委員会 |

| 共 催 | 島根大学・島根考古学会・島根大学法文学部山陰研究センター |

| 事務局 | 日本考古学協会2024年度島根大会実行委員会 〒690–8504 島根県松江市西川津町1060 TEL.0852–32–6195/Email:iwamoto@soc.shimane-u.ac.jp |

大 会 内 容

10月19日(土) 公開講演会・研究発表分科会・情報交換会(懇親会)

受付開始:12時00分~

受付会場:島根大学松江キャンパス 大学ホール前

●開会行事・公開講演会

会 場:島根大学松江キャンパス 大学ホール

13時00分~13時20分 開会挨拶

13時20分~13時25分 講師紹介

13時25分~14時35分 講演Ⅰ「『出雲国風土記』と地方官衙研究の成果と課題」

大橋泰夫(島根大学法文学部教授)

14時35分~14時45分 (休憩)

14時45分~14時50分 講師紹介

14時50分~16時00分 講演Ⅱ「たたら製鉄遺跡研究の成果と課題」

角田徳幸(雲南市教育委員会文化財課長)

●研究発表分科会 16時10分~17時30分

第Ⅰ分科会「列島西部日本海側からみた縄文時代の交流」(教養2号館504教室)

第Ⅱ分科会「弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団」(教養2号館604教室)

第Ⅲ分科会「古墳時代後期の首長権力と地域社会」(大学ホール)

●情報交換会(懇親会) 18時00分~20時00分

会 場:島根大学松江キャンパス 大学食堂・Nicora(ニコラ)

会 費:5,000円(予定)

※会費は当日受付で申し受けます。

懇親会終了後の松江駅方面行きの交通手段は、松江市営バスにて県合同庁舎行20:20発、21:20発(島根大学前バス停[南側])、北循環線[外まわり]20:35発(島根大学前バス停[北側])、北循環線[内まわり]20:41発(島根大学前バス停[南側])となります。

※会場が当初の予定から変更となりました。

10月20日(日) 研究発表分科会・ポスターセッション・図書交換会・埋文委情報交換会

受付開始:8時30分~

受付会場:島根大学松江キャンパス 大学ホール前

●研究発表分科会 9時00分開始

第Ⅰ分科会「列島西部日本海側からみた縄文時代の交流」(教養2号館504教室) 15時40分終了

第Ⅱ分科会「弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団」(教養2号館604教室)

15時00分終了

第Ⅲ分科会「古墳時代後期の首長権力と地域社会」(大学ホール) 16時00分終了

●ポスターセッション 10時00分~15時00分

会 場:島根大学松江キャンパス 教養2号館503教室

12時00分~13時00分 コアタイム(昼食時)

・島根県内・島根大学における個人・団体・各機関での調査・研究と活用を連携させた取り組みの紹介 8件

・研究環境等検討委員会

「考古学をめぐる状況の今日まで、そして明日から―研究環境検討委員会の提言2024―」

・社会科・歴史教科書等検討委員会

「学校教育と考古学(その8)―『義務教育における歴史学習の始まり』を考える―」

・埋蔵文化財保護対策委員会「2023年度埋蔵文化財保護対策委員会の活動」

・災害対応委員会「令和6年能登半島地震の被災文化財・埋蔵文化財調査の現状(2)」

●図書交換会 9時00分~15時00分

会 場:島根大学松江キャンパス 教養2号館401・402・403・404教室

※図書交換会について

1.申込方法は①責任者(会員)氏名・住所・電話番号・メールアドレス、②交換図書一覧表を明記し、電子メールにて下記の実行委員会宛にお申込みください。

2.締め切りは9月20日(金)必着です。

3.交換図書各2部と整理費を申し受けます。整理費は事前に口座振込といたします。当日キャンセルされた場合には 整理費はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

4.交換図書の搬入は、できるだけ宅配便を利用してください。当日はクロネコヤマトのカウンターを設置予定です。

5.卓数は20団体分を予定しております。その卓数を超えた場合には、先着順で締め切らせていただきます。

6.詳細については、申し込み受付後に、追ってご連絡いたします。

〈図書交換会参加申込先〉

宛先:日本考古学協会2024年度島根大会実行委員会

件名:図書交換会参加申し込み(団体名など)

メールアドレス:jaa.shimane@gmail.com

●埋文委情報交換会 13時30分~15時30分

会 場:島根大学松江キャンパス 教養2号館601教室

※島根大学総合博物館展示室見学

日 程:10月19日(土)・20日(日) 10時00分~17時00分

会 場:島根大学松江キャンパス 島根大学総合博物館

主 催:島根大学総合博物館・島根大学法文学部考古学研究室・島根大学法文学部山陰研究センター

展示内容:山陰「鍵尾式」の標識資料である鍵尾遺跡の出土品整理作業で得られた成果の中間報告としての展示

研究発表分科会の概要

●第Ⅰ分科会「列島西部日本海側からみた縄文時代の交流」

会場:島根大学松江キャンパス 教養2号館504教室

【10月19日(土)】

16:10~16:20 「列島西部日本海側からみた縄文時代の交流」趣旨説明

幡中光輔(出雲市市民文化部文化財課)

16:20~16:55 山陰をめぐる縄文時代前半期の石材交換とその消費

竹田千紘(岡山県古代吉備文化財センター)

16:55~17:30 山陰中部における縄文時代後半期の石材利用と交流

稲田陽介(島根県教育庁埋蔵文化財調査センター)

【10月20日(日)】

9:00~ 9:35 山陰中部域における縄文早期~中期外来系土器の胎土

柳浦俊一(島根県教育庁埋蔵文化財調査センター)

9:35~10:10 列島西部日本海側にみる縄文時代後半期の交流とその変動

福永将大(九州大学総合研究博物館)

10:10~10:20 (休憩)

10:20~10:55 注口土器から探る列島西部の交流 渡辺幸奈(京都大学大学院文学研究科)

10:55~11:30 列島西部日本海側における水銀朱の流通と縄文時代後半期の交流

幡中光輔(出雲市市民文化部文化財課)

11:30~13:00 (昼食休憩)

13:00~13:35 山陰地方からみる縄文時代晩期の東西要素の挙動-北陸、近畿、瀬戸内、九州、韓半島各地域との関係- 岡田憲一(奈良県立橿原考古学研究所)

13:35~14:10 水田稲作開始にいたるイネ科穀物の伝播と受容-山陰地方における種実圧痕調査をもとに-

濵田竜彦(鳥取県立青谷かみじち史跡公園)

14:10~14:20 (休憩)

14:20~15:40 討論・質疑応答

司会:千葉 豊(京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター)

幡中光輔(出雲市市民文化部文化財課)

●第Ⅱ分科会「弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団」

会場:島根大学松江キャンパス 教養2号館604教室

【10月19日(土)】

16:10~16:20 「弥生時代後半期・原三国時代における墓制からみた地域集団」趣旨説明

平郡達哉(島根大学法文学部)

16:20~17:30 嶺南地域の原三国時代墓制からみた地域集団 李 春先(大韓民国 国立金海博物館)

【10月20日(日)】

9:00~ 9:40 土器祭祀からみた北部九州の弥生時代後期墓制 森本幹彦(福岡市文化財活用課)

9:40~10:20 墓制からみた吉備における弥生後期の集団関係 河合 忍(岡山県教育庁文化財課)

10:20~10:40 (休憩)

10:40~11:20 山陰地域の墳丘墓からみた集団と土器祭祀 坂本豊治(出雲弥生の森博物館)

11:20~12:00 儀礼の選択にみる造墓集団-弥生後期の近畿北部における集団関係-

藤井 整(京都府教育庁文化財保護課)

12:00~13:30 (昼食休憩)

13:30~15:00 討論・質疑応答

司会:会下和宏(島根大学総合博物館)

長友朋子(立命館大学文学部)

●第Ⅲ分科会「古墳時代後期の首長権力と地域社会」

会場:島根大学松江キャンパス 大学ホール

【10月19日(土)】

16:15~16:30 「古墳時代後期の首長権力と地域社会」趣旨説明

大谷晃二(松江市立皆美が丘女子高等学校)

16:30~17:00 古墳時代後・終末期の出雲地域-墳丘・埋葬施設を中心に-

岩崎孝平(島根県教育庁文化財課)

17:00~17:30 武器・馬具からみた古墳時代後期の出雲地域

吉松優希(島根県教育庁文化財課古代文化センター)

【10月20日(日)】

9:00~ 9:30 出雲産須恵器の分布とその背景 岩本真実(松江市文化スポーツ部埋蔵文化財調査課)

9:30~10:00 食・住に関わる遺構・遺物は首長権領域と関連するのか-山陰地域の事例から-

岩橋孝典(島根県教育庁文化財課世界遺産室)

10:00~10:10 (休憩)

10:10~10:55 古墳時代後期の武装と玄界灘沿岸の首長権構造

齊藤大輔(島根県立八雲立つ風土記の丘)

10:55~11:40 紀伊北部の首長-岩橋千塚古墳群とその周辺-

瀬谷今日子(和歌山県教育庁文化遺産課)

11:40~13:00 (昼食休憩)

13:00~13:45 南関東の後期古墳と首長権力 小林孝秀(専修大学文学部)

13:45~14:30 古墳時代後期の首長層拠点と北関東地域

内山敏行(公益財団法人とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター)

14:30~14:40 (休憩)

14:40~16:00 討論・質疑応答

司会:大谷晃二(松江市立皆美が丘女子高等学校)

10月21日(月) エクスカーション(見学会)

参加希望者は9月20日(金)までに、①参加者名、②年齢、③連絡先住所、④電話番号、⑤メールアドレスを添えて下記のメールアドレスまでお申込みください。

参加費:6,000円(昼食代・各所入館料込み) 最小催行人員20名、先着25名

※参加費は大会当日19・20日に受付で申し受けます。

日程:8:30~15:50

コース:八雲立つ風土記の丘・岡田山古墳群・岩屋後古墳・出雲国府・出雲国分寺・大庭鶏塚古墳・山代の郷ガイダンス・山代二子塚古墳・山代方墳・山代郷北新造院跡(予定)

〈エクスカーション参加申込先〉

宛先:日本考古学協会2024年度島根大会実行委員会

件名:エクスカーション参加申し込み(氏名)

メールアドレス:jaa.shimane@gmail.com

備考

(1)昼食について

10月19日(土)は14時まで学生食堂が営業しておりますが、20日(日)は休業となります。大学正門前と正門から西へ300mの所にコンビニエンスストアがあります。周辺には複数の飲食店がありますので、そちらをご利用ください。なお、会場内での飲食は可能です(学内にはゴミ箱が設置されておりませんので、各自でゴミはお持ち帰りいただきますようお願いいたします)。

※10月21日(月)は別記のエクスカーションに含まれます。

(2)出張依頼状について

出張依頼状の必要な方は、返信封筒(宛名明記・84円(10月1日以降は110円)切手貼付)を同封のうえ、日本考古学協会事務局までお申し込みください。

(3)会費の納入について

2018年度から受付での現金による会費の納入は扱っていませんので、「郵便振替口座」または「会費振込銀行口座」にお振込みくださいますようお願い申し上げます。

(4)会場への交通について

【JR松江駅からの経路】

●松江市営バス

北循環線内回り 島根大学前下車・・・所要時間約15分(料金片道210円)

島根大学・川津行 島根大学前下車・・・所要時間約20分(料金片道210円)

※他に「平成ニュータウン」「あじさい団地」「東高校」等もあります。

●一畑(いちばた)バス

美保関(みほのせき)ターミナル行 島根大学前下車・・・所要時間約20分(料金片道210円)

マリンプラザしまね行 島根大学前下車・・・所要時間約20分(料金片道210円)

●タクシー・・・所要時間約10分(料金片道約1,100円)

【出雲空港からJR松江駅までの経路】

松江一畑交通 空港連絡バスにて、出雲空港・松江方面行のりばからJR松江駅まで乗車・・・所要時間約35分(料金片道1,050円)

【米子空港からJR松江駅までの経路】

松江一畑交通 空港連絡バスにて、米子空港・松江方面行のりばからJR松江駅まで乗車・・・所要時間約45分(料金片道1,000円)

(5)駐車場

島根大学松江キャンパスでは特別な理由がない限り、駐車場をご利用いただくことができません。周辺には予約制の時間貸しの駐車場があるようですが、実行委員会ではご案内できかねますのでご了承をお願いいたします。できるだけ公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

(6)キャンパス内の禁煙について

島根大学松江キャンパスにおいて、敷地内は全面禁煙となっております。ご理解のほどお願い申し上げます。

(7)託児サービスのご利用について

10月19日(土)の13時から17時30分、10月20日(日)の9時から16時まで託児サービスをご用意する予定です。利用希望者は9月13日(金)までに、①氏名、②連絡先住所、③電話番号、④お子さまの人数・名前・年齢・性別、⑤その他(留意事項などあれば)、を添えて下記のメールアドレスまでお申込みください。

〈託児サービス申込先〉

宛先:日本考古学協会2024年度島根大会実行委員会

件名:託児サービス申し込み(氏名)

メールアドレス:jaa.shimane@gmail.com

(8)個人情報の取扱いについて

大会実行委員会で取得した個人情報は、あらかじめ明示した取得目的の範囲内で利用することとし、法令で定める場合その他特別な理由のある場合を除き、原則として本人の許可なく第三者に個人情報を開示・提供することはありません。

(9)島根大会実行委員会編集資料集について(9月24日追記)

島根大会実行委員会では、大会資料集を作成しんました。㈱六一書房で事前委託販売を実施しています。

オンライン参加等で、大会開始日までの到着をご希望の方は10月11日までにご注文ください。申し込み方法等詳細は六一書房のホームページ(https://www.book61.co.jp/book.php/N113731)をご確認ください。

なお、ご来場いただく方には、会場にて販売いたします。

会場(島根大学松江キャンパス)までの交通経路

※大学ホール位置図 Googleマップ

※総合博物館位置図 Googleマップ

会場案内図

近年、列島はさまざまな自然災害に見舞われております。令和6年能登半島地震による被害をはじめ、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

また、協会員の皆様におかれましては、被害に遭われた中でも、現地で文化財を守るために尽力されていることに深甚たる敬意を表します。

さて、日本考古学協会では、災害等により甚大な被害を受けた正会員に対して「日本考古学協会規則第12条」、及び「会費免除期間の基準」に基づき、会費等の免除を定めております。詳しくは下記、協会事務局までお問い合わせください。

一般社団法人日本考古学協会規則(抜粋)

(会費の免除)

第12条 災害等により、甚大な被害を受けた正会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて一定期間会費を免除する。なお、日本考古学協会(非法人)において会費を免除されていた正会員に対しては、引き続き会費を免除する。

会費免除期間の基準

第1条 一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第12条に定める災害等による被災正会員に対する会費免除の期間は次のとおりとする。

(1)全壊・全焼・大規模半壊等の場合 10年間

(2)半壊・半焼・一部損壊等の場合 5年間

第2条 協会が配布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。

問い合わせ先:一般社団法人 日本考古学協会事務局

〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階

電話 03-3618-6608 FAX 03-3618-6625

考古学の世界では、魏志倭人伝が伝える邪馬台国の時代に関わる研究が進められており、近年、多様な視点での研究が大きな進展を見せています。本シンポジウムでは、弥生時代研究、銅鏡研究、奈良県纏向遺跡や大規模古墳の調査成果果が解明したことに論点を絞り、それぞれの研究を牽引する第一線の研究者にお集まりいただきました。

邪馬台国の時代の解明は、倭国が形成される過程を考えるために重要な意味をもちます。みなさまには、考古学がいかに邪馬台国の時代研究に取り組んでいるのかをご理解いただきますとともに、最新の考古学研究が解き明かす邪馬台国の時代の実像をお楽しみいただければと思います。

日 時:2024年9月8日(日) 10:00~17:00

会 場:明治大学駿河台キャンパス リバティタワー1階(リバティホール)

定 員:会場 450名

会場別室(オンライン配信) 400名

※会場参加は申込先着順となります。会場が定員に達した場合は、会場別室へのご案内となります。

会場外参加(オンライン配信) 400名

主 催:一般社団法人日本考古学協会

共 催:明治大学

後 援:読売新聞社・株式会社 雄山閣

対 象:一般・学生・研究者

参加費:会場・会場別室参加 1,000円(資料代、当日配布)

会場外参加 1,500円(資料代・送料等、事前配布)

申込み:下記の申込フォームからお願いします。(9月1日(日)申込み締切)

※会場(申込が定員に達した場合は別会場)参加、会場外参加(オンライン配信)で申込フォームが異なりますので、ご注意ください。

申込締切:9月1日(日)

※本イベントは終了しました。

プログラム

コーディネーター 辻 秀人(東北学院大学)

司 会 宮本一夫(九州大学)

発 表 岡村秀典(黒川古文化研究所) 歴史考古学から見た倭王権の形成

福永伸哉(大阪大学) 三角縁神獣鏡と親魏倭王

岡林孝作(奈良県立橿原考古学研究所) 「邪馬台国の時代」と古墳―権力基盤継承の観点からー

寺沢 薫(桜井市纏向学研究センター) 纏向王権と邪馬台国論

石川日出志(明治大学) 弥生研究からみた邪馬台国の時代

討 論 「考古学が解明する邪馬台国の時代」

会場へのアクセス:明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区神田駿河台1-1)

・JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」下車、徒歩約3分

・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」下車、徒歩約3分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」下車、徒歩約5分

・都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町駅」下車、徒歩約5分

埋文委 第2号

2024年7月26日

文化庁長官 都倉 俊一 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広

広島城三の丸地区における埋蔵文化財の取扱に関する要望書

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年8月23日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第2号

2024年7月26日

文化庁長官 都倉 俊一 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広

広島城三の丸地区における埋蔵文化財の取扱に関する要望書

これまで、日本考古学協会では広島市中区の中央公園における新サッカースタジアムの建設事業、さらにはそれに関連して史跡広島城跡とその周辺で進められている再開発事業について、埋蔵文化財の学術的価値を尊重し、文化財保護に十分な配慮を要望してきたところです。それにも関わらず、新サッカースタジアムの建設が行われるとともに、三の丸地区での再開発事業が進められていることは遺憾であるとともに、今後の事業の進展に危惧の念を抱かざるをえません。

とくに、三の丸歴史館およびPark-PFIを活用したにぎわい施設の建設が計画されている地点は、史跡広島城跡に隣接する場所として従来から史跡追加指定の検討が求められていますが、その点が議論されないままに計画が進められていることは、史跡広島城跡の文化財としての価値を減じる行為だと考えられます。

この地点は近世城郭である広島城および旧陸軍の施設の存在が想定される場所であり、埋蔵文化財についてどのような調査が実施され、その結果がどのように評価されたのかについては、市民に情報が公開されていません。また仮に建物跡などの遺構が確認できなかったとしても、広島城建設のための造成や、旧陸軍施設の建設状況を復元するための貴重な情報が残存することが予想されます。

以上のような状況を踏まえ、日本考古学協会では次の点を要望します。

記

1 当該地における埋蔵文化財の状況を適正に把握するための調査を実施し、その成果を公開するとともに、学術的価値について専門家を含む者の判断を仰ぐこと。

2 広島城三の丸で進められている三の丸歴史館およびPark-PFIを活用したにぎわい施設の建設事業について、この場所における史跡追加指定の検討をあらためて実施するとともに、その結果にもとづいて事業計画を見直すこと。

埋文委 第2号

2024年7月26日

広島市長 松井 一實 様

(市民局 文化スポーツ部 文化振興課 広島城活性化担当)

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広

広島城三の丸地区における埋蔵文化財の取扱に関する要望書

標記の件について、別添書類のように、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴職におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを改めて要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2024年8月23日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

1 提出書類

別添のとおり 1通

埋文委 第2号

2024年7月26日

広島市長 松井一實 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 吉田 広

広島城三の丸地区における埋蔵文化財の取扱に関する要望書

これまで、日本考古学協会では広島市中区の中央公園における新サッカースタジアムの建設事業、さらにはそれに関連して史跡広島城跡とその周辺で進められている再開発事業について、埋蔵文化財の学術的価値を尊重し、文化財保護に十分な配慮を要望してきたところです。それにも関わらず、新サッカースタジアムの建設が行われるとともに、三の丸地区での再開発事業が進められていることは遺憾であるとともに、今後の事業の進展に危惧の念を抱かざるをえません。

とくに、三の丸歴史館およびPark-PFIを活用したにぎわい施設の建設が計画されている地点は、史跡広島城跡に隣接する場所として従来から史跡追加指定の検討が求められていますが、その点が議論されないままに計画が進められていることは、史跡広島城跡の文化財としての価値を減じる行為だと考えられます。

この地点は近世城郭である広島城および旧陸軍の施設の存在が想定される場所であり、埋蔵文化財についてどのような調査が実施され、その結果がどのように評価されたのかについては、市民に情報が公開されていません。また仮に建物跡などの遺構が確認できなかったとしても、広島城建設のための造成や、旧陸軍施設の建設状況を復元するための貴重な情報が残存することが予想されます。

以上のような状況を踏まえ、日本考古学協会では次の点を要望します。

記

1 当該地における埋蔵文化財の状況を適正に把握するための調査を実施し、その成果を公開するとともに、学術的価値について専門家を含む者の判断を仰ぐこと。

2 広島城三の丸で進められている三の丸歴史館およびPark-PFIを活用したにぎわい施設の建設事業について、この場所における史跡追加指定の検討をあらためて実施するとともに、その結果にもとづいて事業計画を見直すこと。