理事の杉井です。

9月9日、千葉県に上陸した台風15号ですが、いまだ停電が復旧しない地域があるなど、甚大な被害をもたらしています。

文化財被害については、まだ、千葉県や神奈川県のホームページでは十分に知り得ない状況ですが、かなりの被害が生じている可能性がいくつかの新聞で報道されています。

以下のホームページでそれらを読むことができます。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019091502000132.html

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190909-00000025-kana-l14

また、千葉歴史・自然資料救済ネットワークのブログでは、写真付きで文化財被害の情報が伝えられています。

「第9回日本考古学協会賞」には、締切日までに14件の応募と2件の推薦がありました。2019年3月6日(水)に選考委員会が開催され、大賞には宮本一夫氏、奨励賞に高橋信武氏と中久保辰夫氏、優秀論文賞に黒須亜希子氏と田中 裕氏がそれぞれ推薦され、3月23日(土)の理事会で承認されました。各賞は、5月18日(土)の第85回総会(駒澤大学)において発表され、谷川章雄会長から賞状と記念品が授与されました。

受賞理由並びに講評は、次のとおりです。

同成社

本書の本文は15章からなり、そのうち12章は2003年から2016年に書いた13の論文を基にする論考、残りの3章は本書のために書き下した論文である。著者が、日本や韓国を含む東北アジアにおける初期農耕文化の伝播と人間の移動・移住に係わる研究を息長く緻密に続けた成果と、新たな研究の展開にチャレンジする内容となっている。

著者が論ずる前提は、東北アジア初期農耕化4段階説である。この仮説を第2章から第13章で詳細に実証する。第1段階はおおよそ紀元前3300年ごろの沿海州南部や韓半島南部へのアワ・キビ農耕伝播の時期で、土器様式の変化、華北型磨製石器、栽培植物で説明される補助的農耕段階であるという。第2段階はおおよそ紀元前2400年ごろ偏堡文化が遼東へと文化領域を広げると同時に、山東半島から遼東半島へ稲作農耕文化が伝播する時期であるとする。土器製作技法から見て、この偏堡文化の広がりこそが、韓半島における無文土器文化成立の直接の起原であると論じる。第3段階は紀元前1500年ごろ、山東半島東部から遼東半島・韓半島へ大陸系磨製石器などの農耕石器とともに、水田など本格的な灌漑農耕社会が波及する段階で、韓半島無文土器文化の時期とする。第4段階は紀元前8世紀ごろ、無文土器文化との接触の中、北部九州に灌漑農耕の弥生文化が成立する段階である。この成立過程を土器、石器、水田、墓葬、集落など考古学的で多面的な要素の分析から、実年代問題も加え実証的に研究している。

この実証的研究は、北部九州における文化伝播の要因と変容過程の実態だけでなく、福岡平野に生まれた板付土器様式の拡散による西日本の弥生文化の成立過程を明らかにし、その上で当初の東北アジア初期農耕化4段階説の実証から発展させ、理論的な展開を試みている。土器様式の拡散過程という考古学的事実が当時の社会のどの側面を示しているかを検討し、言語の拡散に対比することが可能であるかを第14章と第15章で論じている。

このように、日本考古学の重要な課題である弥生文化の起原、灌漑農耕文化・社会の起原と伝播についての関心を基層にして、考古学的な証拠に基づく東北アジア先史社会での農耕の伝播過程と拡散が、地域社会の変容に果たした役割を明らかにした成果と、それに基づく理論的な検討は、日本考古学協会大賞にふさわしい研究業績と評価できる。最終章の副題となっている「農耕の拡散と言語の拡散」は分野を超えてさらなる研究の深化が期待されるところである。

吉川弘文館

本研究は、明治10年(1877)に熊本・宮崎・大分・鹿児島を戦場として西郷隆盛率いる薩摩軍(薩軍)と明治政府軍(官軍)が戦闘を繰り広げたわが国最後の内戦である西南戦争に関して、台場・塹壕などの戦跡(遺跡・遺構)や銃弾・薬莢・砲弾などの遺物による考古学的研究と史料(記録)との対比に基づき、実態を解明することを目的とする。

西南戦争は陸地戦であり、熊本鎮台が置かれた熊本城を巡る攻防を除けば、戦闘の大半は小銃類によって戦われた野戦であった。高橋氏は、大分県内を中心に野戦用に薩軍・官軍両陣営が築いた台場跡の踏査と略測を重ねるとともに、出土する小銃類の銃弾や薬莢類を検討することにより、実践的・簡易的台場周辺で行われた戦闘の具体的な姿と使われた小銃類の種類や銃弾の材質を明らかにすることに成功した。

特に発掘調査がなされた熊本県玉東町半高山では、先込め式のエンフィールド銃から発射された銃弾や捨てられた雷管、元込め式のスナイドル銃から発射された銃弾の出土位置から、両軍の配置と繰り広げられた戦闘の具体像を浮かび上がらせた。また大分と宮崎の県境に位置する椎葉山でも地形・遺構の測量と金属探知機による銃弾・薬莢類の検出により薩軍が大勝した戦闘に関して考古学的検討が行われた。こうした分析手法は、西南戦争の前年にカスター中佐率いる第七騎兵隊がインディアン部族同盟に大敗したモンタナ州リトル・ビックホーンの戦いに関するDouglas D. Scottの考古学的研究を彷彿とさせる。

本研究でもう一つ注目されるのが、戦跡や官軍墓地の出土資料に基づき、薩軍の使用した銃弾の製造法と材質の時間的変化を解明した点にある。薩軍も戦闘当初の2~4月には官軍と同じく鉛製銃弾を使用していたが、次第に鉛が不足し、5月以降は錫と鉛の合金弾、次いで錫・鉛・銅の合金弾、さらに7月頃には銅製銃弾、鉄製銃弾へと変化した。また、鉛弾や鉛の合金弾にはペンチ状の鋳造器が使われ、銅製や鉄製銃弾は枝銭状の鋳型造りであった。このような考古学的に導き出された事実は、薩軍が制海権を持っていなかったため鉛を輸入できなかったことや、西南戦争直前に明治政府によって行われた鹿児島属廠の弾薬製造機械解体・弾薬搬出という記録とうまく符合する。

近年、わが国でも近現代考古学が各地で試みられるようになり、そのなかでも戦跡考古学は大きなウエイトを占めている。本研究は、考古学が遺跡・遺構・遺物の分析を通して戦争そのものの本質や歴史的評価にせまることができることを示した点で、これまでの戦跡考古学とは一線を画するものと高く評価できよう。

本研究が戦跡考古学や近現代考古学の飛躍に繋がり、それによって改めて考古学の有効性が広く市民に認知されることを願うものである。

大阪大学出版会

古墳時代研究においては遺物論が優勢であり、これまでに青銅鏡、金銅製の装身具、刀剣・鉄鏃などの武器、甲冑・盛矢具などの武具、馬具、須恵器、埴輪などからアプローチが行われ、国家形成に論及する良質の業績が提示されてきた。それぞれの資料について、精緻な型式学的研究ならびに分布論を踏まえた議論が尽くされた観があるのが現状である。

しかしこうしたなかで、もっとも多量に出土し、各地に普遍的な遺物である「土師器」についての研究は、大きく立ち遅れた状況にあるといえる。実態的に各地の編年研究は進められているが、古式土師器研究が突出しており、須恵器出現期以降については土師器は2次的な位置づけに終始し、統合化が試行されているとは到底いえないのが実態である。本書は、そうした土師器の研究を基本にして、国家形成に関する所見をつみあげた労作であるといえる。

第1章では、土師器と、4世紀後半以降に土師器の様式構造に大きな影響を与えた韓式系軟質土器とを加えて、容量・使用痕跡の検討を行い、それぞれの機能差を論証するとともに、軟質土器の土師器化のプロセスから渡来人の在地への融合現象を説明した。第2章では、4世紀の西日本全体の集落変動から、交易ネットワークの転換を示唆し、北部九州の博多湾貿易から、漢城期百済との交渉開始にともなう軍事・産業・交通に関わる渡来人招致に推移したことを論じた。ここでは、土師器の小型丸底壺が全羅道地域の小型広口壺に影響を与え、日韓で有孔広口壺(ハゾウ)が連動して成立したことを漢城期百済と倭の関係形成の証拠として採用している。第3章では、韓式系土器の器種セットの在り方、その受容と型式変化から、渡来人の居住と存在形態を分析し、渡来系集団定着型集落と、在来集団主体型集落の存在を明確化した。第4章では、5世紀における渡来系技術を保持した複合工房群の開始や群集墳の展開を踏まえて、開発型新興勢力の台頭や初源的官僚層の出現を説き、河内政権の権力基盤を考察した。そして終章では、各章の成果を組み込みつつ、日本古代国家形成論の理論的展望に及んでいる。

このように本書は、最も基礎的でありながら等閑視されてきた土師器研究を、型式学のみならず機能論的視点から深化させ、粗削りな部分がありながらも古墳時代社会システム研究に高めた点が大いに評価される。また、今後の進展も大いに期待されることから、日本考古学協会奨励賞に推薦するものである。

『日本考古学』第43号

弥生・古墳時代の木製品のなかでも複数の部位を組み合わせて使用する農具類は、いまだその機能や用法が不明なものが多い。そのような現状に対して、本論文は、直柄広鍬に組み合わせて使用する柄通し孔を有する板材、いわゆる泥除を類型化し、時代と地域ごとの基礎的整理をおこない、装着方法と使用状況を検討することを通して、近世以降にみられる民具とは異なる機能を有していた可能性を論じている。

まず、広鍬を11種、泥除を6種に細分し、それぞれの組み合わせを復原し、その初現期から紐緊縛による強固な結束がはかられていたことを指摘する。次に、その形態的変遷を辿り、強固な結合に加えて、広鍬刃先と泥除刃先の距離を縮めること、泥除の破損を防ぐことを理想として形態や固定方法が発展していったことを明らかにした。そして、弥生・古墳時代の泥除とは、単に泥飛散を回避するための防具ではなく、耕土を掻き取り、一律にまくばるという機能を有した部位であり、その役割は鉄製刃先が導入される過程で鉄刃付きナスビ形曲柄鋤と泥除付き横鍬に継承されていったと論じた。

以上の分析は、丁寧な遺物観察に基づく説得力のある復原案に立脚しており、木器研究のみならず、農具鉄器化や水田農耕の変遷にかんしても寄与する重要な成果を有する。これらの点をふまえ、本論文を優秀論文賞に相応しい研究として推薦するものである。

『Japanese Journal of Archaeology』第5巻第1号

国家形成過程に関する従来の研究は、古墳の調査に基づいた社会関係からアプローチする論文が主流である。本論文は、交通システムの時間的変化に注目した初めての研究であり、それを国家形成過程論に絡めた点で大きな前進である。すなわち、弥生・古墳時代において、鉄器ないし鉄素材の入手が社会の死活問題であり続け、それは朝鮮半島南部から輸入しないといけなかったから、交通の確保に社会的関心が向いていた、とする。鉄素材等の重量物運搬においては、家畜と車の欠如という日本列島の文化的条件が、運搬経路を規定した。人力の「担ぐ」、「引きずる」という手段しか選択できない陸上と、「舟」を使用できる水上とでは、運搬力の差が歴然である。4世紀までの列島では、地域社会の組織化と地域間のネットワークが水上交通を重視する文化的環境の中で、複雑化・広域化が起こった。集落は水上交通に適した立地に集中し、首長墓である大型古墳は、中継点の中でも「交通手段の転換地点」に集中する。とりわけ4世紀の大型古墳は「最低限の陸越え」を必要とする地点、すなわち、緩やかな河川の最上流に多く立地するのが特徴である。一方、海上経由の場合、隣接地域を飛び越えた地点どうしが結合し、結果的に線状につながる点も、水上交通重視型ネットワークの特徴である。4世紀までの水上交通重視型ネットワークでは、鉄素材供給地に近く、島に囲まれた瀬戸内海を有する地勢条件の西日本に対し、供給地に遠く、高い山岳と広大な陸地からなる東日本では、運搬負荷が格段に高いため、ネットワークも限定的で、弱く間接的であった。この状況は、5世紀にヤマト王権が進めた馬の導入と普及によって大きく変化する。馬の運搬利用による陸上交通の革命的変化は、飛躍的な鉄素材の流入とともに地域社会の急速な変質をもたらしながら、山岳地帯の両側の地域社会や、分水嶺を挟んだ隣接する地域社会を急速に近づけ、ネットワークの面的発達を促す。加えて、「交通手段の転換地点」の移動に伴い、首長権の基盤と拠点も変わり、河川下流や平野の結節点を拠点とした新たな秩序のもとに、比較的広域で面的に束ねられた組織が生じる。陸上交通革命を主導したヤマト王権は、とりわけ内陸や遠隔地の熱烈な支持の元に、結果として東西1000kmにも及ぶ列島の東と西の各組織を結びつけることのできる、唯一の地位をほぼ確立したと結論付ける。

理事の杉井です。

今年の2019年5月18・19日に駒澤大学で開催された総会にて、埋蔵文化財保護対策委員会と合同で、「熊本地震被災古墳に学ぶ-被災の法則性と将来に向けての対策-」と題したポスター展示を行いました。

総会終了後、多くの会員の皆様にご覧いただくべく、なるべく早くここにアップすべきだったのですが、忙しさにかまけて今になってしまいましたことをお詫びいたします。

ポスターには、熊本地震で被災した古墳を見たり、その復旧の検討に加わるなかで、私が感じたことを記しました。そのため、私個人の感想にしか過ぎないのですが、わずかでも今後の参考になれば幸いです。

ところで、明日、熊本県では「第1回 古墳の復旧および維持管理に関する会議」が開催されます。

平成28年(2016年)熊本地震のあと、被災古墳を抱える市町村が、それぞれ被災古墳の復旧方法等を検討する委員会を立ち上げています。今年度にも、新たにいくつかの委員会が立ち上がる予定です。

そうした委員会のいくつかに参加している私としては、どの被災古墳も類似の課題を抱えており、また委員会での検討内容も類似していることから、一度、被災古墳を抱える市町村が合同で会議を開催したらどうだろうか、と考えていました。そして、そのような合同での会議を通じて意見交換し、それぞれが抱える悩み、あるいは対策などを共有すれば、今後の被災古墳復旧にも資するところが大なのではないかと思っていました。

そのような思いを、ときどきに周囲の方々に伝えていましたが、このたび、熊本県職員の皆様が頑張って下さり、「古墳の復旧方法や工法、今後の震災に備えた日常の維持管理方法等について、情報共有及び意見交換」を行うことを目的とした合同での会議が開催されることとなりました。

明日、私も会議に参加し、何らかの役に立てばとの思いで上記ポスターの写しを参加者の皆様にお配りする予定です。微力ではありますが、よい意見交換の場となるよう、協力ができればと思っています。

2019年7月23日

大阪歴史学会 京都民科歴史部会 考古学研究会 古代学研究会 史学会 地方史研究協議会 奈良歴史研究会 日本考古学協会 日本史研究会 日本歴史学協会 文化財保存全国協議会 歴史科学協議会 歴史学研究会 歴史教育者協議会 私たちは、宮内庁が所管する陵墓について、国民及び人類の重要な歴史文化遺産であるとの認識のもと、その保存と公開を求める活動を行ってきました。1970年代以来の40年以上にわたる活動を通じて、宮内庁が実施する整備工事や事前調査の公開が定着することとなりました。また、宮内庁との意見交換を重ね、社会への学術的知見の還元、関係機関への要望などを行ってきました。2018年9月には、関係13学協会の連名で「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解」を発表したところです。 2019年7月6日、ユネスコ世界遺産委員会において、日本政府が推薦する「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録が決定されました。百舌鳥・古市古墳群は世界文化遺産にふさわしいものであり、世界的に認知されることは、私たちが求めてきた保存や公開の進展にもつながるものと考え、登録を歓迎します。その上で、なお私たちは、2018年9月発表の見解と同じく2点の課題や問題があると考えます。 第1に、陵墓の保存や公開についての課題です。百舌鳥・古市古墳群の主要な構成資産は宮内庁所管の陵墓であり、原則として非公開です。また、これら陵墓となる古墳の多くで全域を統一的に保存するシステムは構築されていません。現実は、宮内庁管理地とその外側にある民有地や国史跡などに分離しています。私たちは2013年に、宮内庁と文化庁に対して地元自治体との連携を進め、一体的な保護対策や公開の推進を要望しました。とくに、陵墓とのバランスに配慮しながらも、より公開性の高い構成資産となるように、関係機関における継続的な努力を望みます。登録後に一層の注目を浴びる中で、古墳群をどのように保存し、また地域や社会に公開していくか、私たちも諸方面で協力したいと思います。 第2に、構成資産の名称問題です。例えば、百舌鳥古墳群にある最大の前方後円墳について、宮内庁は陵名を「仁徳天皇 百舌鳥耳原中陵」としており、世界文化遺産登録に際しての構成資産名は「仁徳天皇陵古墳」となっています。しかし、「仁徳天皇」とされる倭国王の墳墓とみることへの疑問は早くから指摘されています。学術的に被葬者が確定していないなかで、名称に特定の被葬者名を付すことは誤った理解を導く可能性があるため、学術用語として「大山(もしくは大仙・大仙陵)古墳」が提言され、いまでは教科書等においても「大山古墳」や「大仙古墳」などと併記することが定着しています。それに反して、構成資産名を「仁徳天皇陵古墳」のみとすることは、被葬者が学術的に認定されたかのような先入観を世界の人びとに与えることになるでしょう。こうした一方的な情報が提供されることへの危惧があります。とくに教育・文化関連施設での表記や出版物等では、学術的な観点にもとづく名称との併記が必要であると考えます。現時点の構成資産名称に対して、ここに強く懸念を表明します。 以上、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を歓迎するとともに、「人類全体のための世界の遺産」にふさわしいものとするための見解をあらためて下記に示し、今後の動向について注視してまいります。 記 1. 構成資産の十分な保存・管理を図り、地域や社会への公開を原則とした活用を求めます。 2. 構成資産については、すくなくとも学術的な観点にもとづく名称の併記を求めます。

理事の杉井です。

2019年6月18日の夜、山形県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。

奇しくも昨年の大阪北部地震と同じ日、、、本当にビックリしました。

その後、文化財被害について注視していますが、山形県で被害があるようです。

下記のNHKニュースサイトで簡単に報道されています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190619/k10011960871000.html

また、山形県および新潟県のホームページでは、文化財以外のものについても被害状況がまとめられていますので、その最新のものを以下にアップしておきます。

これをみると、山形県では13件の文化財で被害が確認されているようです。詳細が分かれば、また報告します。

理事の杉井です。

前回の更新から少し時間が経ってしまいました。

その間、駒澤大学で5月19日に開催された第85回総会でのセッション8「災害と文化財-その現状と課題-」の準備、あるいは同日のポスターセッションに出すためのポスター作成などを行ってきました。

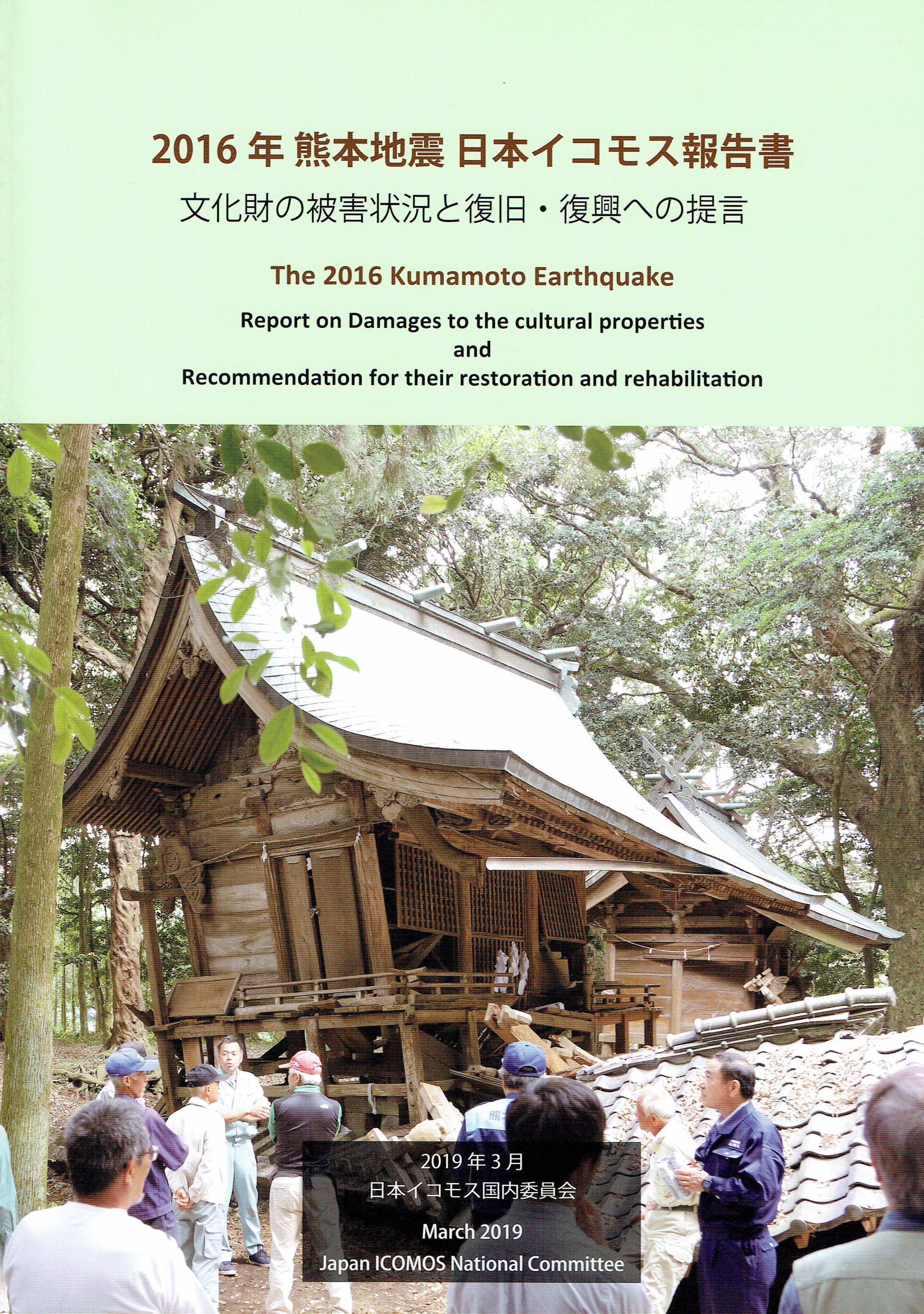

私が作成したポスターについては、追ってこのブログに公開したいと思いますが、今回は、標記2冊の報告書が発行されたことを皆様にお伝えしたいと思います。

1つは、日本イコモス国内委員会による『2016年熊本地震 日本イコモス報告書 文化財の被害状況と復旧・復興への提言』。

『2016年熊本地震 日本イコモス報告書 文化財の被害状況と復旧・復興への提言』

古墳以外の埋蔵文化財に関する記述はほとんどありませんが、被災建造物の現状と課題が要領よくまとめられています。同じ熊本にいながらも知らなかったことの多さにハッとすると同時に、とても勉強になります。

これは、以下のホームページで読むことができます。

https://icomosjapan.org/news/news190425.pdf

2つは、鳥取大学地域学部考古学研究室・保存科学研究室による『平成28(2016)年鳥取県中部地震による石造文化財の被害調査』。

『平成28(2016)年鳥取県中部地震による石造文化財の被害調査』

半年前の平成28年(2016年)熊本地震の陰に隠れ、平成28年(2016年)の10月に発生した鳥取県中部地震については、全国的にはそれほど報道されていません。

でも、この鳥取県中部地震においてもさまざまな文化財が被災しています。本書では、そのなかでも石造物の被害状況が詳細に報告されており、とくに私にとっては、横穴式石室の被災状況が大変気になるところです。熊本地震で被災した横穴式石室の復旧・修復と何らかのかたちで連携することができればと思います。

なお、本書には、鳥取県中部地域の「狛犬の劣化診断ノート」が100ページ以上にわたって掲載されています。こうした地道な文化財現状調査の記録こそ文化財の保護にとってはきわめて重要であることを、本書は強く訴えかけてきます。

歴史教科書を考える 第17号

2019.5.19 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会

1.社会科・歴史教科書等検討委員会の目的と活動の概要

本委員会は、1998年の学習指導要領改訂で、2002から使用する小学校の歴史教科書本文から縄文時代以前の記述が削除されたことをきっかけに、2006年に小委員会として発足し、2008年からは常置委員会となった。その任務は「考古学の学問的特性や研究成果が学校教育に適切かつ有効に活用されるよう図るとともに必要な働きかけを行うこと」(委員会規定・目的・第2条、2016年施行)である。委員会発足以来、第一に取り組んできたのは小学校教科書への旧石器時代記述の掲載に向けた活動である。このため、歴史教科書やそれを規定する学習指導要領等の分析・検討をおこない、結果を本協会の研究発表会・大会ならびにシンポジウム等を通して公開・発信し、議論を深めてきた。また文部科学省や中央教育審議会に学習指導要領に関して要望書や声明文等を提出してきた。以上の目的を達成すべく2018年度には、以下のような活動をおこなった。

2.2018年度の活動内容

(1)第84回総会におけるテーマセッション

1)背景と目的

5月27日に明治大学で開かれた総会で、本委員会は「教科書にある歴史・ない歴史」と題したテーマセッションを開催した。「教科書にない歴史」とは、義務教育段階の教科書に十分な記述がない、例えばアイヌモシリ(北海道)と琉球(沖縄県)の歴史である。「日本国」に含まれない時期が長かったそれらの地域の子どもたちは、教科書では自分たちの地域の歴史を学べない状態である。教科書に記載のない旧石器時代についても同様である。しかし、これらの地域や時代の歴史を等閑視することは日本列島全体の歴史を考えるうえで有効ではない。例えば、石垣島の白保竿根田原遺跡の成果は、東アジアの人類史に貴重な資料を提供している。また、2017年7月公開の『小学校指導要領解説 社会編』に、北海道・沖縄の独自の文化や伝統があることにも触れるようにするとはじめて記述され、今後両地域に関する記述が増えると期待される。

一方、教科書に記述がない部分を埋めようとする様々な教育実践が各地で蓄積されている。セッションでは、北海道・群馬県・沖縄県での実践報告を通じて「教科書にない歴史」を学ぶことの子どもたちにとっての意義と必要性、そして「教科書にない歴史」を学ぶ際に考古学資料を利用することの有効性を考えた。考古学資料とその研究成果が子どもたちの豊かな学びと教員の新しい授業理解・創造へ導き、延いては考古学研究の活性化を促すことを期待しての開催であった。

2)概要

本委員会委員長(当時)大下 明による趣旨説明の後、次の4つの事例発表がおこなわれた。

1.中村和之(函館工業高等専門学校)「北海道の教育におけるアイヌ史・アイヌ文化の位置づけ」

2.高畠孝宗(オホーツクミュージアムえさし)「オホーツク文化を活用した地域学習の実践」

3.小林大悟(伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校)「身近な考古資料を活用して思考力・判断力・表現力を育む授業―群馬県公立中学校社会科における実践を中心に―」

4.西銘 章・大城 航・金城 睦・高良由加利(沖縄歴史教育研究会)「沖縄県における琉球・沖縄史教育の現状と課題」

中村氏は、北海道における社会教育、学校教育でのアイヌ文化の扱い方の比較と、教室の中で少数者の立場であるアイヌ文化の子どもたちへの配慮などの視点を持った教育実践を報告した。

高畠氏は、北海道枝幸町の博物館を拠点に、教科書での学習機会が少ないオホーツク文化と「教科書の日本史」とをつなぐことを意図して継続してきた、小・中学生に向けた実践を報告した。

小林氏の報告は、群馬県内の古墳時代の考古学資料を使い、それらが思考・判断・表現の3つの力を育む教材として有効であることを示した、中学校での教育実践であった。

西銘氏は、沖縄県歴史教育研究会が5年ごとに実施する「琉球・沖縄史に関する高校生の知識・意識調査」にもとづき、その課題を考えるとともに考古学資料や世界遺産の活用を意図した報告をおこなった。

3)注目された共通点:教材としての考古学資料の有効性

「教科書にない歴史」とは、北海道や沖縄といった日本列島の北部と南部の、日本中央と異なる歴史だけでなく、教科書に示されるスタンダードとされるものとは別の、列島それぞれの地域から出土した遺跡や遺物、文化財などでこそ語れる、地域固有の歴史のことでもある。群馬県の小林氏の発表内容はそれに関するものであり、子どもたちの身近にある考古学資料を教材として、教科書に示された個々の歴史的な物事が、それぞれの地域では具体的にどのような形で残され、子どもたち自身にそれをどう実感させるかを模索した実践であった。考古学資料が、新学習指導要領の眼目とされる「主体的・対話的で深い学び(いわゆるアクティブ・ラーニング)」にも有効であることが明らかになった。そしてこれは、考古学資料に言及したどの発表にも共通する注目点であった。

4)今後の課題:考古学と学校教育の協力

セッションの発表者を選考する過程で考古学と学校教育にかかわる問題点も浮かび上がってきた。当委員会の維持や活動とも深く関連する2点を指摘しておく。今回の事例発表者は4名中1名だけが協会員だったのだが、現状では義務教育に携わる当協会員が非常に少ない点、そして、協会員の枠を外したとしても、小・中学校教諭に考古学資料を有効に使いながら教育実践をおこなっている方がほとんど見いだせなかった点である。考古学資料が「主体的・対話的で深い学び」に有効であるだけに、考古学研究と学校教育とを結ぶ活動をいかに実践するかは、当委員会の取り組むべき重要な課題である。

(2)静岡大会におけるポスターセッションと今後の展望

1)学校教育と考古学(その1)―各地の教育実践の紹介

考古学研究と学校教育とを結ぶ活動の一環として考古学資料を用いた教育実践の紹介をおこなった。これまでの本委員会の活動で、学習指導要領をさらに改善し、より理想的な教科書を実現するには、教材としての考古学資料の有効性を、学校現場、学校を取り巻く世間一般に、考古学研究者が積極的に提示し続けることが必要だと考えたからである。教科書問題に関する12年間の本委員会の活動内容と、5月に開催したテーマセッションでの実践例を示し、考古学資料が「主体的・対話的で深い学び」に有効である点を強調した。

また、4社の小学校歴史教科書を展示し、来場者とともに、「狩猟・採集の生活」について、何を主題として子どもたちにどのように提示しているかを考えた。

2)今後の展望

ポスターセッション会場への来場者は残念ながら少なかった。しかし、人数が少ない分、担当者が対応しやすく、教科書の内容について来場者とともに深く考察できる場合もあった。今後も、ポスターセッションでは、その利点を活かし、来場者との対話を重視し、本委員会の活動の理解者を増やしたい。

本年5月19日の第85回総会では、小学校社会科教科書への旧石器時代の記載を実現するための一環としてのポスターを2枚用意する。旧石器時代を題材にするからこそ語れる歴史について、来場者とともに考えたい。

埋蔵文化財保護行政における後継者育成の現状と課題(提言に向けて)(2019.5)

北九市文文第2700号

平成31年3月29日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長藤沢敦様

北九州市市民文化スポーツ局長

久保山雅彦

「北九州市城野遺跡の破壊についての抗議」における要望に対する回答について

平成31年3月11日付、埋文委第13号で本市に要望のありました標記のことについて、下記のとおり回答します。

記

1遺跡破壊にいたった経緯を詳らかにし、再発を防ぐ手立てを講ずること。

(回答)

今回の事案は、城野遺跡市所有地の隣接地における開発工事において、市有地が一部掘削されたことにより、城野遺跡方形周溝墓の周溝部分が一部損壊したものです。

原因については、造成工事関係者の誤った判断や、誤認等が重なり、今回の掘削に至った、と報告を受けています。

具体的には、造成工事設計者が、先述の事前協議の場での説明にもかかわらず、一部市有地側の掘削が可能であると判断したこと、また、現場に対しても、適切な指示がなされなかったことから、今回の事案につながった、との報告を受けています。

さらに、施工前に、市との協議が必要であったにもかかわらず、造成工事関係者がすでに協識済みと誤認していたことが、原因です。

文化財の保護に努めていた中で、結果として文化財が損なわれたことについて重く受け止めています。

今回の事案について、造成工事関係者に強く指導するとともに、今回損壊した箇所の復旧については、本市文化財担当者と十分に協議して行うよう求めています。

今後、このようなことがないよう、重要な遺跡等に近接する開発工事の際には、開発業者に、市と十分協議するよう求めるなど、一層の指導を行うとともに、文化財担当者による工事立ち合いを強化するなど、文

化財の保護に取り組みたいと考えています。

2今回の反省にたって、城野遺跡の方形周溝墓域を、速やかに史跡として整備し、保存・活用を図ること。

(回答)

城野遺跡については、平成30年9月に、寄付及び購入により方形周溝墓付近の約970m2を取得しており、史跡指定を行うことで、保謹を図りたいと考えています。

今後は、福岡県教育委員会とも協議し、本事案での損壊を復旧した後に、市民に親しまれる史跡として整備し、文化財の保存・活用を図りたいと考えています。

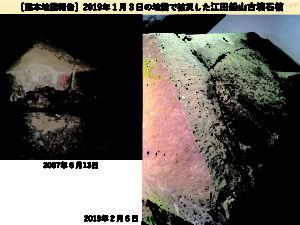

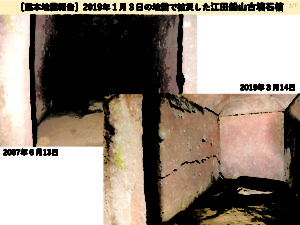

2019年1月3日の地震で被災した江田船山古墳の石棺

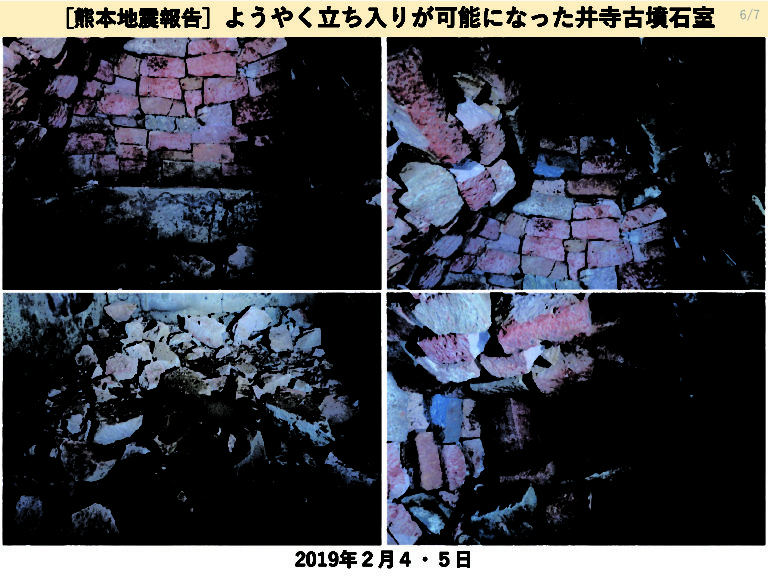

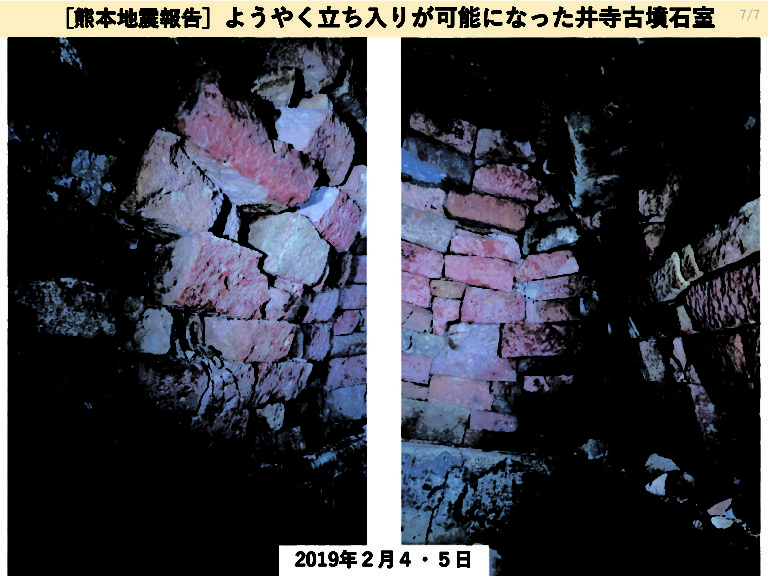

ようやく玄室を直接のぞけるようになった井寺古墳

理事の杉井です。

2019年3月理事会での報告資料(パワーポイントのスライド)を以下にアップしておきます。

理事のみではなく、広く会員の皆様に知っていただきたいと考えたからです。

なお、5月の協会総会では、熊本地震に加えて、近年の自然災害による文化財被害の状況や福島の中間貯蔵施設建設に伴う発掘調査の様子などについても報告していただく予定です。

ポスターセッションにおいても、熊本地震によって被災した古墳の修復・復旧の検討を通じて、広く伝えるべきであると感じている点を、2枚のポスターにまとめる予定です。

ぜひ、足をお運び下さい。

よろしくお願い申し上げます。

第9回協会賞の応募の業績についてみていくと、日本列島の考古学的課題を扱ったもの5件、列島外を扱ったもの5件、文化財関連の法律を扱ったもの1件であった。

列島を扱ったものの時代は、縄文時代、弥生時代、古墳時代、古代および近現代であり、旧石器時代、中世は、今回は応募がなかった。

列島外の具体的地域は、それぞれ東アジア、東南アジア、オセアニアであり、西アジア・エジプトや南北アメリカは0件である。西アジアについては、近年の政情不安が影響していると推察される。

応募の業績であるが、研究対象が列島内・外を問わず、はじめにグローバルな地域設定をし、それを絞り込んでコアな問題に迫る手法が共通している。具体的には、東アジア初期農耕社会のうちに日本列島を考える、同じく東アジアの初期農耕段階の石器を考える、さらに、東アジアの中での日本の国家形成期を検討する、東南アジアの交易圏の中での個別遺跡の役割を位置づける、などである。このことは、東アジアや東南アジアを対象とした研究において、研究者間交流を含むインターナショナルな研究状況が、我が国で醸成されていることの証左であると考える。

その他の研究であるが、日本近代における戦争を扱った研究は、精緻な遺物研究に基づいて展開されており、考古学の可能性を示すものと高い評価であった。

最後になるが、応募の業績には、「法」を扱ったものもあったことにも言及しておきたい。文化財保護法以下の関連法規を整理、さらに諸外国の法規を紹介したものである。考古学研究を推進する立場からも、遺跡・遺構・遺物を保護し活用する観点からも、「法」のありかたを議論することは必要である。その議論がここから始まればいいと考える。