2019年1月26日

会 員 各 位

一般社団法人日本考古学協会

会 長 谷 川 章 雄

会員の皆様には日頃より協会の事業活動に特段のご協力とご理解をいただき誠にありがとうございます。

従来、郵便振替口座への会費の納付につきましては、振込手数料を協会負担としてきましたが、2019年4月1日から手数料が引き上げられることとなりました。この財政的な負担増について、理事会では会員数の減少、消費税率引き上げ、郵便料金改定等による問題も含め議論した結果、長期的な協会運営を維持するために、会費振込手数料を2020年度から会員の皆様に負担していただくことにいたしました。

このことにつきましては、本年5月の第85回総会でも報告申し上げますが、何卒ご理解の上よろしくお願い申し上げます。

埋文委 第13号

2019年3月11日

北九州市長 北 橋 健 治 様

北九州市市民文化スポーツ局長 久 保 山 雅 彦 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

北九州市城野遺跡の破壊についての抗議文の送付

標記の件について、当該地は日本歴史にかかわる学術上極めて重要な内容をもつものでありますので、一般社団法人日本考古学協会は、今回の事態について強く抗議し、別添の文書を送付いたします。なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置、対策については2019年3月29日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

一、別添書類 一通

以上

埋文委 第13号

2019年3月11日

北九州市市政記者クラブ 各位

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

北九州市城野遺跡の破壊についての抗議文の送付について

標記の件について、別添書類の如く、当該地は日本歴史にかかわる学術上極めて重要な内容をもつものでありますので、今回の事態について、北九州市長及び市民文化スポーツ局長に強く抗議するとともに、当該埋蔵文化財の取り扱いについて要望し、回答を求めたことをお知らせいたします。

記

一、別添書類 一通

以上

【 お 問合 せ 】 一 般 社 団法 人 日本 考 古 学 協 会

埋 蔵 文化 財 保 護 対 策 委員 会 事 務 長 小笠 原 永 隆

〒 132- 0035 江 戸 川 区 平 井 5-15-5平 井 駅 前 協同 ビ ル 4階

電 話 :03- 3618- 6608

埋文委 第13号

2019年3月11日

北九州市長 北 橋 健 治 様

北九州市市民文化スポーツ局長 久 保 山 雅 彦 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

北九州市城野遺跡の破壊についての抗議

北九州市小倉南区に所在する城野遺跡は、九州最大規模の方形周溝墓と、玉作り工房を伴う弥生時代中・後期に渡る大規模集落であります。遺跡の重要性に鑑み、本協会は当該遺跡の保存・活用を願い、2011年度から数次にわたり遺跡の保存要望書を貴市に提出してきました。その後、当該遺跡についてはさまざまな経緯があり、方形周溝墓部分のみが市有地とし

て確保され、他は民有地となっております。昨今の報道によりますと、城野遺跡の方形周溝墓部分が、民有地の開発行為によって損なわれたということであります。

このことは、極めて遺憾であるといわざるを得ません。日本考古学協会は、今回の事態

に強く抗議するとともに、次のことを履行されることを要望します。

記

一、遺跡破壊にいたった経緯を詳らかにし、再発を防ぐ手だてを講ずること

一、今回の反省にたって、城野遺跡の方形周溝墓域を、速やかに史跡として整備し、保

存・活用を図ること

以上

埋文委 第11号

2019年3月7日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

長崎県知事 中 村 法 道 様

長崎県教育委員会教育長 池 松 誠 二 様

長崎市長 田 上 富 久 様

長崎市議会議長 五 輪 清 隆 様

長崎市教育委員会教育長 橋 田 慶 信 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

長崎県庁舎跡地に所在する遺跡の取り扱いに関する要望について

標記の件について、別添書類の如く、当該地は日本歴史にかかわる学術上極めて重要な内容をもつものでありますので、貴殿におかれましては、包蔵された埋蔵文化財について、適切な取り扱いをしていただくことを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置、対策については2019年3月29日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

一、別添書類 一通

以上

埋文委 第11号

2019年3月7日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

長崎県知事 中 村 法 道 様

長崎県教育委員会教育長 池 松 誠 二 様

長崎市長 田 上 富 久 様

長崎市議会議長 五 輪 清 隆 様

長崎市教育委員会教育長 橋 田 慶 信 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

長崎県庁舎跡地に所在する遺跡の取り扱いに関する要望書

長崎県庁舎跡地は、イエズス会本部のあった「岬の教会と関連施設」、その後に置かれた「長崎奉行所西役所」、そして幕末期日本にあって近代化をいち早く取り入れた「海軍伝習所」や「医学伝習所」、「活字版摺立所」など、日本の歴史上重要な施設がおかれていた場所であります。イエズス会本部と岬の教会は、キリスト教日本布教の原点とされる施設であり、先に世

界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の原点ともなるところです。長崎奉行所は近世における日本の外交窓口として機能しており、幕府遠国奉行の首座の地位にありました。国指定史跡である「出島和蘭商館跡」は長崎奉行所の真下の海中を埋め立てて築かれ、長崎奉行所が管理しました。幕末には「日英和親条約」もここで結ばれています。これは古代の「大宰府」と外国人接待所の「鴻臚館」との関係とも共通しており、日本歴史の上において極めて重要な施設であります。今回、長崎県は長崎県庁舎跡地の整備開発計画を公表し、2020年の着工をめざして三つの機能をもつ施設を建設するとされております。先年行われた範囲確認調査は、県庁が機能していた段階に行われたもので、制約の多いきわめて限定的な調査であり、県庁舎跡地の遺跡の遺存状況を把握するには、まったく不十分であると言わざるを得ません。特に、県庁舎の中庭区域は、大きな破壊を受けていない可能性が高いと考えられます。さらに、

県庁舎が建設された1950・60年代には、建物基礎による掘削工事は部分的であった場合が多く、基礎工事で破壊されていない遺構が、現庁舎の建物の下に残されている可能性があります。そしてまた、周囲の石垣の様相からは、時期が新しくなるとともに地盤のかさ上げがなされていたと推定され、古い時期の遺構は、県庁舎建物基礎による掘削より深い場所に残されている可能性もあります。したがって県庁舎建物が置かれていた西地区を含めた確認調査を綿密に行い、開発計画を再構築すべきだと考えます。以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、以下のような措置が講じられることを強く要望します。

記

1.長崎県庁舎跡地に広がる各時代の遺構の残存状況を把握するために、県庁舎建物の区域を含め、確認調査を実施すること。庁舎基礎の撤去工事で、遺存していた区域が破壊されることのないよう、適切な時期や方法で調査を実施すること。

2.確認調査の結果に基づき、必要な場合には遺跡の性格を明らかにするために、保存を前提とした綿密な発掘調査を実施すること。

3.長崎県庁跡地の活用計画は、調査成果を踏まえてあらためて検討すること。重要な遺跡が発見された場合には、遺跡の破壊をさけ、調和の取れた景観の中で遺跡の活用を

はかり、歴史と文化の香るまちづくりをめざすこと。

以上

鴨教生第1141号

平成31年2月25日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

鴨川市教育委員会 教育長

鴨川市及び南房総市に所在する嶺岡牧の保存に関する要望書について(回答)

2019年1月24日付け埋文委第10号で要望のあったこのことについて、下記のとおり回答いたします。

なお、本件につきましては、同様のご要望を鴨川市長宛にもいただいておりますが、教育委員会から併せて回答させていただきますのでご了承願います。

【要望】

1 野生動物により嶺岡牧の遺構被害の実態を確認し、旧状に復すること。

2 露出している嶺岡牧遺構の3D測量など記録化を行い、野生動物による被害を受けた場合でも復元ができるようにすること。

3 嶺岡牧の遺構に対する野生動物の被害が発生しないよう、荒れた山林を開地化し日常的に人が管理を行うなどの対策を講じること。

【回答】

この度、貴協会から保存の要望がありました嶺岡牧につきましては、この地を治め

た里見氏と正木氏の時代、その後の江戸幕府直轄牧を経て、明治以降は民間会社の組

織となり明治末まで存続した、我が国の近代酪農発祥の地として貴重な価値を有する

文化遺産であると認識しております。

また、嶺岡牧の範囲内に残存する野馬土手群は、周知の埋蔵文化財包蔵地であり、

保存に努めることが大切であると受け止めております。

現在、嶺岡牧の保存と周知活用を図るため、関係自治体と連携して、嶺岡牧、佐倉

牧、小金牧を合わせて房総の牧を日本遺産への認定を目指して申請しているところで

す。また3月には、鴨川市及び本市教育委員会では、一般の方々を対象としてシンポジウムを開催するなど、嶺岡牧の価値を明確にし、保存と周知とともに有効活用に努めているところです。

近年、本市をはじめ県内の山林ではイノシシやシカ・キョンなどの野生動物の繁殖が著しく、農作物の被害も多発している状況にあり、その対策には本市のみならず関係自治体では、大変苦慮しているところです。

今後、野生動物の対策も含め、嶺岡牧の遺構については、西牧と柱木牧に野馬土手

が残る南房総市と連携を密にし、千葉県教育庁教育振興部文化財課の助言の下、保存

を図ってまいりたいと考えております。

南教生第616号

平成31年2月21日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

南房総市教育委員会

教育長 三 幣 貞 夫

鴨川市及び南房総市に所在する嶺岡牧の保存に関する要望書について(回答)

2019年1月24日付け埋文委第10号で要望のあったこのことについては、下記のとおり回答します。

なお、本件につきましては、同様の要望を南房総市長宛にもいただいておりますが、併せて回答させていただきますことをご了承願います。

記

【要望】

1 野生動物により嶺岡牧の遺構被害の実態を確認し、旧状に復すること。

2 露出している嶺岡牧遺構の3D測量など記録化を行い、野生動物による被害を受けた場合でも復原できるようにすること。

3 嶺岡牧の遺構に対する野生動物の被害を発生しないよう、荒れた山林を開地化し日常的に人が管理を行うなどの対策を講じること。

【回答】

今回、保存の要望がありました嶺岡牧につきましては、天文年間に里見氏が軍馬育成のために開いたとされており、以降江戸幕府や明治政府による管理がされるなど継続して牧として機能してきました。そうした経緯から当該遺跡は、千葉県が全国有数の畜産県となっている要因の一つであると認識しております。

現在まで当市指定史跡「柱木牧馬捕場」をはじめとする馬捕場や野馬土手が残されており、文化財保護法に規定されている周知の埋蔵文化財包蔵地として『千葉県埋蔵文化財包蔵地分布地図』にも登載されております。当市としましてはこうした埋蔵文化財を保存していくことが文化財保護行政の役割だと受け止めております。

他方、ご指摘のとおり現状ある埋蔵文化財の損壊を誘発するような出来事が発生しております。庁内の関係部署と連携を図りながら、保存に努めていきたいと考えます。また当該遺跡が広がる鴨川市と連絡を密にし、千葉県教育庁教育振興部文化財課の助言の下、引き続き保存を図っていくこととします。

埋文委 第10号

2019年1月24日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

千葉県知事 鈴 木 栄 治 様

千葉県教育長 澤 川 和 宏 様

鴨川市長 亀 田 郁 夫 様

鴨川市教育長 月 岡 正 美 様

南房総市長 石 井 裕 様

南房総市教育長 三 幣 貞 夫 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

鴨川市及び南房総市に所在する嶺岡牧の保存に関する要望書について

標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上極めて重要な内容をもつもので

ありますので、貴殿におかれましては、適切な保存と活用に関する対策が速やかに講じら

れることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置、対策については2019年2月25日(月)

までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたしま

す。

記

一、別添書類 一通

以上

埋文委 第10号

2019年1月24日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

千葉県知事 鈴 木 栄 治 様

千葉県教育長 澤 川 和 宏 様

鴨川市長 亀 田 郁 夫 様

鴨川市教育長 月 岡 正 美 様

南房総市長 石 井 裕 様

南房総市教育長 三 幣 貞 夫 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

鴨川市及び南房総市に所在する嶺岡牧の保存に関する要望書

日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、鴨川市及び南房総市に所在する嶺岡牧の

遺構に対する適切な保護を要望します。

嶺岡牧は、延喜式に記された銖師牧に遡るといわれ、室町時代の丸咒師谷氏の牧、正木

氏・里見氏の牧、江戸幕府直轄牧、地域畜産株式会社である嶺岡牧社・嶺岡畜産株式会社

の牧と、近代まで続いた希有な牧として知られています。とりわけ嶺岡牧は、八代将軍徳

川吉宗が近代酪農を始めた「日本酪農発祥之地」(千葉県指定史跡)、日本における地域

畜産会社の誕生地、日本の主要製乳企業の誕生地と複合的日本近代化遺産として極めて重

要な歴史遺産です。しかも、保存状態が良く、江戸幕府直轄牧で唯一全貌が残されている

ため、2009年からの嶺岡牧調査で、近世から牛馬の飼養区画を細かく区切り管理型放牧が

行われていたことや、30間おきに木戸を設け日常的に住民が牧に出入りしていたこと、牧

内のコモンズ利用を通し江戸幕府と野付村の住民とが互酬性により牧経営が維持されてい

たことなど、これまで確認できなかった江戸幕府直轄牧経営の実態が明らかとなりました。

この、歴史的価値が極めて高い嶺岡牧が、イノシシにより野馬土手が一日で60mほど石

積みをすべて堀に落とし、土手を崩して1/3の高さにする、石切丁場の木端石塚を崩すタ

ヌキ、アナグマ等により仮囲遺構の土壁に穴が掘られるなど、野生動物による遺構破壊が

著しく広がっています。これにより、国指定史跡に匹敵する遺跡としての価値が減じてい

ます。

以上のことから、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、下記の通り要望いたし

ます。

記

1 野生動物により嶺岡牧の遺構被害の実態を確認し、旧状に復すること。

2 露出している嶺岡牧遺構の3D測量など記録化を行い、野生動物による被害を受けた

場合でも復原ができるようにすること。

3 嶺岡牧の遺構に対する野生動物の被害が発生しないよう、荒れた山林を開地化し日常

的に人が管理を行うなどの対策を講じること。

以上

熊本地震特別対策委員 美濃口雅朗

熊本地震後、日々、思っていることです。

いきなり訳の分からないことを書いて恐縮ですが…

文化財担当者は、キムタクのドラマ「HERO」に出てきたバーのマスターの如くあれ!

ドラマ「HERO」で俳優の田中要次さんが演じたマスター。

欲しいもの・必要なものがあると、必ず「あるよ」と言いながら出していました。

私が勤める熊本市の文化財。指定・未指定を問わず各所で熊本地震の被害がありました。

被害状況を正確に把握するためには、旧状の記録が必要であることは言うまでもありません。

ところが、私どもの業務怠慢なのですが、特に未指定のものについては、ほぼ記録がありませんでした。

後輩の担当者M永君。そのことで困っていました。

「美濃口さん。〇〇の写真・□□の図面ありませんか?」と。

そのうちの幾つかは「あるよ」とマスターばりに答え、個人的に採った資料を提供することができましたが…

無かった時は、実に口惜しく思いました。

長いこと熊本市の文化財に携わり、飯を食っているのに…

そもそも、広域で数知れない市内の文化財全般を、ただでさえ忙しい業務のなかに組み込んで把握・記録する、なんて不可能です。

ですから、普段、ちょっとでも気になったものはメモ写真でも何でも良い、記録しておく。

業務(外勤)の合間にでも、個人的にでも。

それを公有化させておけば、必ず役に立つ時が来る。

そう思って実践するよう心掛けています。

全国の文化財担当者の皆さん。

何かあった時、ドラマ「HERO」のマスターのように「あるよ」と言いましょう。

ちょっと偉そうなことを書いてしまいました…すみません。

熊本地震特別対策委員 美濃口雅朗

お断りです。

「熊本地震の思い出」と題していますが、今回は大正12年の関東大震災のことを書きます。勝手なことですみません。

私こと、福岡市在住のN村氏とともに「九州近世大名墓研究会」というのをやっております。マイナーなジャンルなので会員は2名のみ。

もはや研究会と称して良いものかどうか…

オジサン2人して九州内の大名墓を廻っておりますが、そのなかで関東大震災による影響がみられるものがありました。

今回は、そのレポートです。

関東大震災被害を契機とした区画整理により、東京にあった本葬墓を廃し、国元の墓に遺骨を改葬したものがあります。

まずは、福岡県柳川市にある柳川藩立花家福巌寺墓所です。

黄檗僧の墓石形態を取り入れた「寿塔形式」の歴代墓が並んでいまして…

そのなかには塔身に、以下のような追刻があるものが見られます。

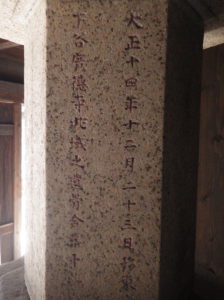

「大正十四年十二月二十三日移東京下谷廣德寺兆域之遺骨合葬干比處」

写真1 福巌寺,初代宗茂公墓

写真2 初代宗茂公墓の追刻

このことから、初代宗茂公・5代貞俶公・8代鑑寿公・9代鑑賢公墓は台東区広徳寺から、2代忠茂公墓は文京区徳雲寺からそれぞれ改葬されていることが判りました。

長崎県平戸市にある平戸藩松浦家雄香寺墓所では、6代篤信公・8代誠信公・9代清公墓が、昭和3年に墨田区天祥寺から改葬されています。

写真3 雄香寺墓所

写真4 雄香寺,9代清公墓

上記2例は、国元にそれぞれの分骨墓・供養墓があったために、その墓石は維持されたまま改葬された事例です。

次に、同じく関東大震災被害を契機とした区画整理により、東京にあった本葬墓を廃して、国元に改葬・合祀する際に墓石を新造したものを紹介します。

小倉新田支藩小笠原家9代貞正公墓です。

明治39年に没した最後の藩主で、墓は福岡県豊前市円山墓地に造られました。

現状は、コンクリート製の方柱形墓石です。

写真5 丸山墓地,小笠原家墓

その塔身背面に貼り付けてある銅板には…

養子として本藩主になった7代以外の4代貞温公~8代貞寧公は、浅草海禅寺に葬られていたが、関東大震災で墓が全滅したこと。

大正15年、豊前市丸山墓地にこれらを改葬・合祀したこと。

などが記されています。

改めて墓石を見ると、正面の主銘は貞正公の個人名ではなく「小笠原家歴代霊城」とあり、またコンクリート製であることから…

写真6 丸山墓地,小笠原家墓の主銘

恐らくはそれまでの貞正公墓を廃して、コンクリート製の合祀墓を新造したものとみられます。

関東大震災は、各地の大名家が江戸に営んだ墓所にも大きな被害をもたらしました。

その後の区画整理・墓域縮減によって墓所の整理・移転を余儀なくされた事例も多く、なかには、その時の混乱のためでしょう、殿様の墓なのに所在不明になってしまったものもあります。

国元への改葬は窮余の策だったのだと思います。

それにしても、遠く離れた九州の地までとは…

これらの墓は、各家にとっては先祖祭祀の対象であることは言うまでもないわけですが、私どもの立場からみると、近世の墓制を知るうえで重要な歴史資料であります。

その被害と損失を思う時、改めて「地震は恐ろしい」と感じています。

熊本地震特別対策委員 美濃口雅朗

熊本地震の思い出。私こと、前震が発生した時、一人で職場の作業室におりました。

当時の職場建物は、昭和27年造の洋風建築で、元々は熊本検察庁であったものを幾つかの変遷を経て、私どもが使用していました。

地震の揺れで書架などが倒れ、それらが入り口を塞いでしまいました。

そこで初めて気付いたのですが、古い洋風建築のためドアが内開きだったのです。室外に出るのに一苦労しました。

普段から災害時に備え、ドアが内開きか、外開きかによって物を置く場所を考慮しなければ、という教訓です。

ちなみに、この建物は地震後、解体・撤去されました。

そういうことで、今回は「教訓」に関わる文化財の被災状況のレポートです。

熊本市西区河内町の海沿いにある津波教訓碑です。

寛政4年の島原普賢岳噴火に伴う眉山の山体崩壊により、対岸の肥後沿岸に津波が押し寄せ、その被害で約5千人が亡くなったという「島原大変 肥後迷惑」。

熊本県内には沿岸部を中心に、この時の供養碑・波留石・個人墓など57基が確認されています。

件の津波教訓碑には、被害状況や教訓が、碑身4面に記されています。

「事あらん時は慾をはなれ萬の物を顧ずただ老多るをたすけ幼をたつさえて速にさけのくべし」

「かねて其道をもあたため置て急難にのそみてまようことなかれ」

「これらの事をも よくかんがへてめんめん覚悟して子孫をもさとしいましむへし」

写真1 津波教訓碑(地震前)

情報が発達していなかった当時のことですから、実体験に基づいた教訓が記されたのだと思います。

現代にも通じる先祖の災害教訓、熊本地震を体験した我々には改めて強く響きます。

碑身は一辺の幅約40㎝の縦長の方柱形で、自然石の基礎上面を少し整形した上に立てただけのものでしたから、地震で倒れてしまったのではないか…

また、同所には津波に関わる板状の自然石の個人墓や灯籠(竿石のみ)もまとめてあり、これらも倒れやすい形状なので心配…

というわけで見に行きました。

市内沿岸部は揺れが比較的弱かったということもあるのでしょうが…

全て、無事に立っていました。

写真2 津波教訓碑・個人墓・灯籠(地震後)

そこで、改めて基礎部分を見ました。

碑身下部と基礎の間にモルタルがたっぷりと塗布されていました。個人墓・灯籠も同様でした。

モルタルが倒壊を防いだことは間違い無いと思います。

写真3 モルタル塗布状況(灯籠)

以前、見た時は「これは艶消しだな」と、「もっと配慮した措置は採れなかったものか」と…

そう思っていました。

でも、今回は「モルタル万歳!」です。

近くの蓮光寺にも「溺死墓」と主銘された寛政津波の供養碑がありまして…

縦長の自然石で不安定な形状でしたが、これもモルタル塗布のおかげで無事でした。

写真4 蓮光寺「溺死墓」

とにかく、いざという時に備えて何がしかの措置を講じておくこと。

それが今回の「教訓」です。

なお、有明海沿いの長洲町から宇土市まで(私が把握している限りではありますが)、津波供養碑・波留石・個人墓をローラー的に見て廻りました。

小形の個人墓の倒れや供養塔の塔身のズレ等は見られましたが、深刻な被害はありませんでした。

写真5 熊本市南区良覚寺の個人墓

また、天草地域のものについては、天草市の文化財担当者M本君から「大きな被害無し」との知らせをいただきました。

ちょっと付け加えておきます。

熊本市西区花園にある加藤清正の菩提寺、本妙寺にも寛政津波の供養塔があります。

海から離れた場所ですが、これは、城下古町の別当で、城下に集まった津波被災民の救済を行なった友枝太郎左衛門が願主となって造立したためとみられます。

大形の宝篋印塔の相輪・露盤が落下していました。

笠の上面と露盤の下面を見ると、ともに径約2.5㎝の小孔が認められました。このことから木製あるいは金属製のダボで継いでいたことが判りました。

写真6 熊本市西区本妙寺の津波供養塔

写真7 同津波供養塔,露盤下部の小孔

…そんなことばかりが気になっています。

理事の杉井です。

2018年10月20・21日に開催された2018年度静岡大会にて、埋蔵文化財保護対策委員会と合同で、熊本地震に関する文化財の現状についてのポスターを掲示しました。

ここにアップしておきますので、ご覧いただければ幸いです。