理事の杉井です。

3月の初旬になり、ようやく寒い季節を脱しつつあるようです。

昨日は25度近くにも気温が上がりました。

さて、2018年3月4日、熊本県御船町にある小坂(おざか)大塚古墳で、復興調査の現地説明会が行われました。

小坂大塚古墳は熊本地震による被災古墳の1つで、墳丘にいくつかの亀裂が入っています。

しかし、今回の発掘調査は、墳丘周囲に再建が予定されている施設の建設予定地に対して実施されました。

ぽかぽか陽気のなか、100人を超える方が集まって下さり、熱心に見学されていました。

調査で検出された周溝のなかを歩くコースでの説明が行われていて、見学された方は周溝内から見上げる古墳の大きさを実感されたのではないでしょうか(写真1・2)。

説明されていたのは、復興調査のために他県から支援にきて下さった方々。本当にありがたく、頭が下がる思いです。

小坂大塚古墳は甲胄出土古墳として、古墳時代研究者にはよく知られた存在でしたが、地域の方々には、こんもりとした高まりがあるなあ・・・という程度にしか知られていなかったかもしれません。

ですが、今回の調査において、直径が50mを超える円墳であることが明らかとなりました。その規模は5世紀初頭では熊本県南で最大となります。

復興調査において、古墳の価値が再認識され、地域の誇りとして地元の皆様に認知されたとすれば、とてもうれしく思います。

地震被災、そして長きにわたる復興過程のなかにおいて、明るい話題として地元の皆様の心に刻まれるのではないでしょうか。

写真1・2は、その現地説明会の様子。

周溝のなかを皆さん、歩いておられます。

写真3は、GoogleEarthをキャプチャしたもので、地震発生前の小坂大塚古墳が写っています。赤線で囲った範囲の建物が地震で被害を受け、再建される予定です。

写真4は、地震発生から約1ヶ月後の5月22日の墳丘の様子。亀裂がみられます。

墳丘については、奈文研によるレーザー探査が行われていて、今後、どうすべきか検討される予定です。

写真5は、被害を受けた建物が撤去され、更地になったときの様子。2017年6月18日の撮影です。

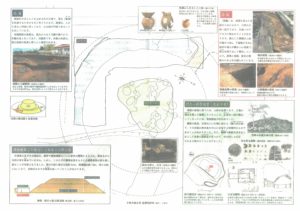

写真6は、今回の調査地の空撮写真。台地の上に築かれている古墳の立地、そして周溝の大きさがよくわかります。

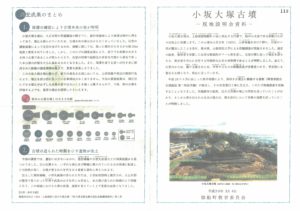

写真7・8は現地説明会資料。コンパクトにまとめられた、とてもわかりやすい資料です。

写真1 2018年3月4日 現地説明会風景1

写真2 2018年3月4日 現地説明会風景2

写真3 熊本地震発生前の小坂大塚古墳(GoogleEarthより)

写真4 2016年5月22日 小坂大塚古墳墳丘の亀裂

写真5 2017年6月18日 更地と小坂大塚古墳

写真6 2018年発掘調査地の空撮写真

写真7 現地説明会資料1

写真8 現地説明会資料2

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

奈良県教育委員会事務局文化財保存課

課 長 名 草 康 之

奈良県地域振興部文化振興課

課 長 桐 田 健 吾

「奈良市登大路瓦窯跡群の保存に関する要望書」について(回答)

平成30年1月12日付けで送付のあった標記の要望書について、下記のとおり回答します。

記

今回、文化会館・美術館及びその周辺整備事業に伴う事前調査として発掘調査を実施中の登大路瓦窯跡群については、上面において確認できた瓦窯跡の残存状態が良くない状況であることから、十分な発掘調査によって窯跡群の実態を明らかにするとともに地上3D計測などを含む詳細な記録を作成する作業を慎重に行ってまいりました。

その結果、3基の瓦窯跡を中心とする最下層の遺構群については、重要文化財「造興福寺記」の記載とも対比しうる学術的にとくに重要度の高い遺構群である可能性が出てきたことから、うち1基の遺存状態が比較的良いことも考慮し、いったん埋め戻しをいたしました。

最下層の遺構群については、今後遺物整理を通じて詳細な時期を検討するとともにその価値付けを行い、適切に対応してまいります。

奈教文第392号の2

平成30年1月24日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

奈良市

奈良市長 仲 川 げ ん

奈良市登大路瓦窯跡群の保存に関する要望について(回答)

今回、保存に関する要望のありました登大路瓦窯跡群につきましては、南都焼討の後の興福寺復興に関連するものと考えられる調査成果が得られるなど、学術的にも重要な遺構であると認識しております。当市としましても、このような遺跡が保存され活用されることが、文化財保護行政の目指すところであると考えております。

今回の発掘調査につきましては、奈良県の事業に伴う事前調査として、県立橿原考古学研究所が実施したものであります。従いまして、調査結果の判断や今後の保護措置の方法などについては、当市として具体的な措置を講じるものではなく、当該遺跡につきましては、奈良県教育委員会文化財保存課および関係部署により適切な対応がとられるものと承知しております。

奈教文第392号の3

平成30年1月24日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

奈良市教育委員会

教育長 中 室 雄 俊

奈良市登大路瓦窯跡群の保存に関する要望について(回答)

今回、保存に関する要望のありました登大路瓦窯跡群につきましては、南都焼討の後の興福寺復興に関連するものと考えられる調査成果が得られるなど、学術的にも重要な遺構であると認識しております。当市としましても、このような遺跡が保存され活用されることが、文化財保護行政の目指すところであると考えております。

今回の発掘調査につきましては、奈良県の事業に伴う事前調査として、県立橿原考古学研究所が実施したものであります。従いまして、調査結果の判断や今後の保護措置の方法などについては、当市として具体的な措置を講じるものではなく、当該遺跡につきましては、奈良県教育委員会文化財保存課および関係部署により適切な対応がとられるものと承知しております。

長文財 第267号

平成30年1月17日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

長崎市長 田 上 富 久

長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望書に対する回答について

2017年12月12日付埋文委第2号により提出いただきました「長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する

要望書」に対し、次のとおり回答いたします。

1 長崎市小島養生所に隣接する関連遺構群を現地保存すること

小島養生所及び分析究理所等が、旧佐古小学校敷地に存在した歴史的事実と、近代西洋医学発祥の地として歴史上大きな役割を果たしたことは十分認識しており、そのような認識から、長崎市は、旧佐古小学校の校舎などの解体後に、当該敷地において、文化財保護法に基づく発掘調査を行いました。

この発掘調査により検出した遺構の残存状況や、これまでの様々な検討の経過を踏まえ、長崎市は、遺構の保存と学校建設の両立を目指すこととし、残存する遺構については、次のとおり取り扱うこととします。

(1)小島養生所

体育館側敷地に残る小島養生所の遺構については、埋蔵文化財の最適な保存方法とされる埋め戻しによる保存を基本としつつ、一部の遺構は露出展示して、その歴史的価値を伝えられるよう、全て現状のまま保存することとします。

(2)分析究理所等

校舎・グラウンド側敷地に残る分析究理所等の遺構については、埋め戻しにより現状のまま保存することを基本としながら、新校舎建設の支障となる部分は、精度の高い記録をとったうえで移設することとし、移設する部分については、埋め戻した部分の複製と合わせて、元の姿を彷彿とさせるように敷地内で再現し、保存・活用を図るよう工夫することとします。

2 日本の近代化遺産としてだけでなく、日蘭友好のシンボルとして、今後の整備、活用をおこなうこと

旧佐古小学校敷地において検出された小島養生所及び分析究理所等に関する遺構の残存状況が良くないことは、文化庁との協議においても指摘されています。保存状態から見た遺跡の評価について、文化庁からは、国指定の史跡には至らないとの見解が示されていますが、遺跡の保存と学校建設はどちらも重要な課題であるため、長崎市は、旧佐古小学校敷地において、その両立を目指すこととしています。

よって、学校建設に当たっては、体育館に展示室を併設し、小島養生所等に関する遺構や遺物、資料などを展示するとともに、これらの貴重な情報を発信し、その歴史と価値を伝えながら、遺跡の保存・継承を図っていくこととしており、こうした取組みは、オランダとの交流の発展にも大いに寄与するものと考えています。

以上のとおり、長崎市は、遺跡の保存も学校建設も重要な責務として捉え、それぞれ最大限の成果を求めて両立させることを目指すこととしており、別添資料「小島養成所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例請求に対する長崎市の考え方」及び「意見書」については、平成29年11月市議会における審議を経て、市の方針として決定させていただいたところです。

本件について、ご意見等ありましたら、お寄せいただければ幸いに存じます。

理事の杉井です。

人は物事をどんどん忘れてしまいます。

それは、人以外の生物も同じなのでしょうか?

言葉を発し、文字を生み出したときから、人は記憶を後世に伝えようとし始めます。

そして歴史を残そう、歴史に学ぼうとするようになります。

10年前に書いた文章を手直ししたものですが、私の23年前の記憶をここに書き留めておきたいと思います。

23年前の今日、1995年1月17日、阪神・淡路大震災が起こりました。

前日は月曜日でしたが、成人の日の振り替え休日でお休み。

その翌日の朝5時46分でした。

センター試験が終わった翌々日、、、

大阪府池田市の私の下宿。

テレビが吹っ飛び、本棚が全部崩れ、電話が埋まってしまい、何が起こったのか、それが地震であると理解するまでには少し時間が必要でした。

わけがわからず、とりあえず公衆電話(赤電話)から実家へ連絡をして無事を伝え(まだ電話が通じました・・・)、散乱した本を可能な限り廊下へ運び出しました。

下宿が全壊せず半壊ですんだのが、何よりも救いでした。

阪急電車が止まっていましたので、朝8時頃、自転車で大阪大学へ向かいました。

途中途中の道すがら、崩れ去った住宅やゆがんだ建築途中のビルなどを目にし、ようやくそのころ、被害の大きさをうすうす感じ始めました。

テレビもラジオも、もちろん新聞もなく、何も情報が入っていなかったので、地震の震源地がどこなのかも、まだわかっていませんでした。

大阪大学の文学部棟の前まで来ると、ガス漏れが発生していました。

そして4階の考古学研究室にひとまず上がったのですが、その惨憺たる状況をみて何もできず、同じく顔を出された福永伸哉さんと何とか研究室前の廊下だけは片付けて、でもどうしようもないので下宿へ戻りました。

夕方、ほとんどの店が閉まっているなか、ケンタッキー・フライドチキンだけは店が開いていて、すごく助かったことを鮮明に覚えています。

でも、下宿には恐怖心から1人でいることができず、鉄筋造りのマンションに住む友人のところへ避難させてもらいまいました。

翌日、研究室へ行くと、ほぼ全員が顔を出してくれました。本当にホッとしました。

そして、皆でわき目もふらず、一心に研究室を片付けました。それしかできることがなかったのです。

当時、井ノ内稲荷塚古墳調査の概報を作っていましたが、その入稿前の原稿やトレース図は、倒れたキャビネットとキャビネットの隙間に挟まれ、無事でした。

その夜もやはり下宿へ戻ることができず、友人宅で過ごしました。

震災から3日目、神戸の友人から電話がありました。

なんとか避難できていると・・・このときは、ほんとうに涙がこぼれました。

夜、やはり下宿へ戻ることができず、大阪府柏原市雁多尾畑の実家へ戻りました。

4日目、ようやく研究室の片付けにメドがつきました。

倒れた本棚が内開きのドアを押さえていたので入ることができなかった都出比呂志先生の部屋にも、天窓から何とか侵入して内部を少し片付け、どうにか入室できるようになりました。

5日目の土曜日、私は不動産屋さんをまわりました。

本棚が崩れ、体が本に埋まった半壊の下宿には、恐怖心のため入ることができなかったのです。そのため、新しい部屋を探しました。なるべく丈夫そうな、すぐに入居できる部屋を、、、そしてその日のうちに、空き部屋を見つけ引っ越し先を決めました。

その後、引っ越しが完全に終了したのは、震災からほぼ1ヶ月後。

業者に頼むこともできなかったので、仕事のあと、少しずつ少しずつ、自分で荷物を運びました。

マンションが全壊した神戸の学部時代の友人が、私の住む池田市へ引っ越してきたのもちょうどその頃のことでした。

顔をみて、とてもうれしかったことを昨日のことのように覚えています。

神戸 東遊園地

野島断層

埋文委 第5号

2018年1月12日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

奈良県知事 荒 井 正 吾 様

奈良県教育委員会教育長 吉 田 育 弘 様

奈良市長 仲 川 げ ん 様

奈良市教育委員会教育長 中 室 雄 俊 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

奈良市登大路瓦窯跡群の保存に関する要望について

標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴殿におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件に係る具体的な措置および対策につきまして、2018年1月26日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

一、別 添 書 類 一通

以 上

埋文委 第5号

2018年1月12日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

奈良県知事 荒 井 正 吾 様

奈良県教育委員会教育長 吉 田 育 弘 様

奈良市長 仲 川 げ ん 様

奈良市教育委員会教育長 中 室 雄 俊 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

奈良市登大路瓦窯跡群の保存に関する要望書

奈良市登大路町に所在する登大路瓦窯群は、興福寺の所用瓦を焼成した瓦窯群で、1969(昭和44)年に奈良県婦人会館・奈良県消費者センターの建設に伴って発掘調査が行われた際、発見された遺跡です。調査当時、瓦窯群については重要な遺跡であるとの認識から埋め戻され、本年まで地下で保存されてきました。

この登大路瓦窯群に対して、2017年5月より発掘調査が行われました。その目的は、地下の窯跡群の保存状況を確認するというものでした。調査の結果、瓦窯9基が確認されると共に、時期は大きく3期に分かれ、2~4基の窯が同時に操業していたことが明らかとなっています。また、瓦窯の手前には覆屋の柱穴や灰原も確認されており、瓦窯の一部は平氏による南都焼討後の12世紀後半に操業されたと推定されます。

古代から中世にかけての瓦窯跡がこれほど良好な状態で発掘された事例はありません。もとより南都は古代~中世における瓦生産の一大拠点であり、このたび発見された興福寺復興を目的とした瓦窯群を保存することで、学術資料のみならず、歴史教育や観光資源としての活用も期待されます。

しかし、土地所有者であり、事業主体者でもある奈良県は、1969年の埋め戻しの時より保存状態が悪化しているとして、一部の窯跡を現状保存する以外は、遺構の現地保存を行わない方針です。今回確認された窯跡群が、1969年より保存状態が悪化しているとの判断は理解に苦しむものであり、窯跡群の実態が明確になったことにより、その学術的重要性はより大きくなったと考えます。

以上により、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は下記の通り要望いたします。

記

1.今回発見された瓦窯跡群を、現状のまま保存すること。

2.保存した瓦窯跡群を、歴史資料として活用する方途を講ずること。

以 上

理事の杉井です。

12月28日。仕事納め。

今年の最後に、現在の熊本大学の様子を、、、

12月、国指定重要文化財の五高記念館、赤門がフェンスで覆われました。

いよいよ修復が始まるようです。

レンガ造りの建築ですが、どのように修復するのでしょうか?

被災した工学部1号館。

解体が完全に終了しました。

そんな年末。

寒い日が続いていますが、よいお年をお迎え下さい。

熊本大学 フェンスで囲まれた五高記念館(2017.12.1)

熊本大学 フェンスで覆われた赤門(2017.12.26)

熊本大学工学部1号館の解体現場(2017.12.26)

長 議 議 第393号

平成29年12月21日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

長崎市議会議長 野 口 達 也

長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望について(回答)

日頃より長崎市議会の運営に格別のご支援を賜り、感謝申し上げます。

2017年12月12日付埋文委第2号によりご要望をいただきました件につきましては、平成29年第5団長崎市議会定例会における第151号議案「長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について」及び第92号議案「工事の請負契約の締結について(仁田佐古小学校建設特殊基礎工事) Jの審査の経過並びに結果についての概要をお知らせすることにより、回答にかえさせていただきます。

1 審査概要(平成29年12月12日、13日及び14日の教育厚生委員会)

(1 ) 第151号議案「長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について」

委員会におきましては、条例制定請求代表者による意見陳述の後、同請求代表者等に対し、全面的な遺構の発掘調査は終了しているという市の見解と全面調査を求める請求内容の相違点や、早期の学校建設を求めている地元住民の声に対する見解、遺跡を完全保存する場合に係る費用とその財源に対する考え、国の史跡指定は困難とする文化庁の見解に対する考え、6年にも及ぶ学校建設に係る地域住民との協議について真剣に協議がなされていなかったとする考えの真意について質しました。

その後の審査におきましては、教育行政に関する重要な案件であることから、教育長に対して出席を要請した上で、理事者に対し、市は全面調査が終わったとするものの、請求代表者等からは、まだ調査を求められていることへの見解について質しました。

この点、理事者から、市の文化財審議会からの追加調査の要請があったため調査を行ったところ、新たな遺構が出てきたが、それらは全て9月28日に開催した文化財審議会で報告しており、全容が判明したとの結果が出ているため、調査は終了したと捉えているとの答弁がなされました。

さらに、委員会におきましては、理事者に対し、日本医師会長や長崎大学医学部長などから出されている要望への対応が必要となる中、長崎大学学長と医学部長の連名による、積極的に協力する意思に変更がないとする9月30日付の文書と方針が変わりない旨については、12月5日の学長からの口頭の回答のみであることに対する見解について質しました。この点、理事者から、長崎大学からの9月30日付の文書にあるように、大学は、市が多様な観点から総合的に判断するものと理解するとされていることからも、市としては遺構の保護と学校建設のそれぞれの最大限の成果を求めて、両立の方針で進めさせてほしいとの答弁がなされました。

そのほか、学校統廃合に係る地元住民との合意形成に至るまでの経緯、初めから佐古小学校を想定し、市がその方向に誘導したとする請求代表者等の見解に対する市の考え、遺構の露出展示に当たり、長崎大学が所有する古写真を活用するなど大学と連携を図る考えの有無について質すなど、内容を検討し1たしました。

さらに、委員会におきましては、長崎大学の意向については、理事者の説明と請求代表者等の説明とで食い違いがあることから、長崎大学との協議を行った田上市長に大学の意向を直接確認するため、市長の出席を要請いたしました。この点、市長から、12月5日に河野学長から電話があり、9月30日付の文書の内容については、前学長時代のものであるが、新学長になってもこの内容は変わらない。また、当日示した2つの保存案については、市文化財審議会の委員の意見などを聞いた上でし最終的な判断については市の専権事項であるので、市で決めてほしいという趣旨であった。そして、12月12日付で医学部長名も含めた文書が出ており、大学の中でさまざまな動きがあるかもしれないが、大学全体としての意思は9月30日の文書と何も変わっていないということをしっかりと伝えてこられた内容で、あった。市としては、学校建設と遺構の保存は2っとも価値のあることであるため、その総和が最大になるように両立を目指してしっかりと取り組んでいきたいとの答弁がなされました。

さらに、市長に対して、日本医師会などの機関から提出されている要望書への対応の考え方について質しました。この点、市長から、住民投票条例請求に対する意見書や9月30日付の長崎大学からの文書を基本に回答をしていきたいとの答弁がなされました。

その結果、一部委員から、学校の建設、遺構の完全保存を訴える両方の声に応えていくためには、一度立ち止まり再考すべきであり、幅広い市民の意見を聞くために住民投票を行うべきとの立場から、本議案に賛成したいとの意見が出されました。

一方、体育館に併設する展示については、子どもたちと分けた出入り口をっくり、体育館の外観については、誰が見ても旧養生所跡とわかるような外観となるよう十分検討してほしいとの意見が出されるとともに、原案に反対する立場から、小島養生所等遺構の完全保存という専門的な判断を要する個別の政策課題について、その是非を直接、住民投票に委ねようとすることには違和感を禁じ得ない。15,776人の署名の重みは理解するが、学校建設の早期着手を求める地域の強い要望もあっており、住民投票に付することが地域を二分することにつながりかねないため、地域との協議を積み重ねて政策決定されたプロセスを覆してまで、全市民に問わなければいけないとする主張には、くみすることはできない。市が小島養生所等の遺跡の保存と学校建設の両立を目指す方向性を示していることは、本請求の趣旨や、学校建設を待ち望んでいる児童、保護者、地域住民の願いを酌み取った判断であると評価する。遺構の最適な保存方法とされる埋め戻しによる保存を基本とした形で、現状のまま保存し、一部を展示することに賛成するため、全市的に意見を問う住民投票にはそぐわない。子どもたちに新しい学校を早く建ててほしいという強い要望があり、地域住民も期待しているが、住民投票をすることにより、開校する時期が延びることなどを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成少数で原案を否決すべきものと決定いたしました。

(2) 第92号議案「工事の請負契約の締結について(仁田佐古小学校建設特殊基礎工事)」

本件は、仁田佐古小学校建設特殊基礎工事の契約を締結しようとするもので、先の9月定例会に提案されたものでありますが、さらに慎重な審査が必要で、あったため、継続審査としていたものです。

委員会におきましては、全面的な遺構の発掘調査は終了しているという市の見解、今後、遺構が発掘された場合に建設工事が中断する可能'性の有無について質すなど、内容検討の結果、教育委員会が進めてきた合意形成のあり方については問題があり認められないこと、また、今回の工事により遺構の価値が損なわれることで、二度と国指定文化財に成り得ないことから認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されました。

一方、市の全面的な発掘調査は終了しており、学校建設と遺跡の保存については、長崎大学からは、市の専権事項であり、遺跡の保存方法について報告した結果、大学からは今後の遺構保存・活用については協力するとの回答を得ているなどの賛成意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。

なお、委員会におきましては、附帯決議を付すべきとの意見が出され、養生所・医学所遺跡は近代的な医学・医療の、分析究理所遺跡は近代的な薬学・化学・物理学の発祥の地であり、それらの遺跡の保存と活用に当たっては、長崎大学を初め、日本医師会、長崎県医師会などの医療関係者の意見を聴取するとともに、これまで出された意見などを尊重し、進めることを要請する旨の附帯決議を全会一致で決定いたしました。

2 議決結果(平成29年12月14日の本会議)

(1 ) 第151号議案「長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について」

記名投票を行った結果、原案に賛成7人、原案に反対31人で否決となりました。

(2) 第92号議案「工事の請負契約の締結について(仁田佐古小学校建設特殊基礎工事)」

賛成多数で可決となりました。

(3) 議第9号議案「第92号議案「工事の請負契約の締結について(仁田佐古小学校建設特殊基礎工事)J に対する附帯決議について」

全会一致で可決となりました。

※同附帯決議を添付いたしております。

第92号議案「工事の請負契約の締結について(仁田佐古小学校建設特殊基礎工事)J に対する附帯決議

本議案は、仁田佐古小学校建設特殊工事の契約を締結しようとするものであり、慎重な審査を行うため、継続して審査を行ったところである。

仁田佐古小学校の建設については、長年、地域住民との協議を重ね、平成26年11月に校地を旧佐古小学校跡とする方針を決定しているものの、旧佐古小学校解体後、小島養生所や分析究理所の遺構の出土があったことから、これまで遺構の価値について長崎市文化財審議会ヘ諮問してきている。

このような中、平成29年9月28日の同審議会において、分析究理所の埋蔵されている残存遺構は、ほぽ完全に検出したとの審議結果を出されていることからも、平成29年9月に継続審査とした理由の1つである同審議会や長崎大学が求めていた調査については完了したものと考える。

また、継続審査としたもう1つの理由である長崎大学との調整については、協議が難航し、最終的に文書による回答に至っていないままの状態で議案審査に臨まざるを得ない状態となったことは、大変遺憾であると言わざるを得ない。

さらに、継続審査の決定後に、日本医師会を初めとするさまざまな団体から、養生所等遺跡の保存についての要望が出されていることについては、市は重く受け止める必要がある。

しかしながら、長年の地域住民との議論を行ってきたことによる年月の経過に加え、既に現時点、においても当初計画より1年近くの遅れを生じていることからも、子ども達をこれ以上待たせることはできないため、仁田佐古小学校建設特殊基礎工事については速やかに着手すべきと考える。

なお、寄せられている要望の趣旨を十分くみ取り、今後、同工事に着手するに当たっては、次の点について強く要望する。

1 養生所・医学所遺跡は近代的な医学・医療の、分析究理所遺跡は近代的な薬学・化学・物理学の発祥の地であり、それらの遺跡の保存と活用に当たっては、長崎大学を初め、日本医師会、長崎県医師会などの医療関係者の意見を聴取するとともに、これまで出された意見などを尊重し、進めること。

平成29年12月14日

長 崎 市 議 会

2 9教文 号 外

平成29年12月21日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

長崎県教育庁学芸文化課

課長 金 子 眞 二

「長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望書」に回答について

標記の件について、2017年12月12日付けの長崎県知事宛及び長崎県教育委員会教育長宛の2通の要望書の回答につきましては、文化財を所管する部局である長崎県教育委員会教育長名により回答いたします。

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦 様

2017年12月12日付け「長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望書j について回答いたします。

所有者である長崎市は、周知の埋蔵文化財包蔵地「小島養生所跡及び関連遺跡(医学所・分析究理所)Jとして発掘調査を実施し、残存する遺構については、現在学校建設と両立する形でその保存方法を検討しているところです。

県としては、文化財保護法に基づく遺構の保存等について、市から相談等がある場合には、必要な助言等を行ってまいります。

平成29年12月21日

長崎県教育委員会教育長 池 松 誠 二

理事の杉井です。

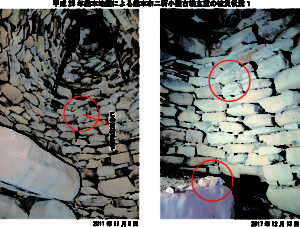

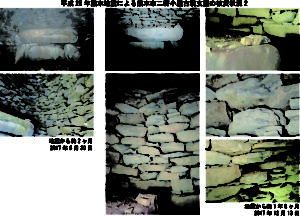

平成28年熊本地震のあと、文化財の被災状況を個人的に見て回っていました。

発災から約2ヶ月後、熊本市の二軒小屋古墳(未指定)を訪れたとき、羨門の向かって左側の積石が崩れていることを確認しました。このことは『九前研通信』第33号に写真付きで報告しました。

そのなかでも書いておいたのですが、玄室の石屋形の上に見慣れない石材があるのでそれも地震で落下したものなのかもしれない、と気になっていました。でも、先の訪問のときには、雨後の霧が玄室内にかかっており、十分に確認できませんでした。

そして発災から1年8ヶ月後の今日(12月13日)、ふたたび二軒小屋古墳を訪れました。来週、韓国からのお客さんを案内するので、その下見と古墳までの道を造っておくことが主目的。そのついでに、ずっと気になっていた例の石屋形上の石材、および壁体の積石をじっくり観察することができました。

やはり、壁体から落下した石材でした。

壁体の落下箇所を特定することもできました(写真参照)。

とはいえ、熊本地震の揺れによって落下したのかどうかは、厳密には確定できません。しかし、発災後約2ヶ月目に訪れたときに気付いた点を最大限に評価すれば、やはり、地震による落下である可能性が高いのではないでしょうか。

たまたま石屋形の上という通常あるはずのない場所にあった石材だから、地震による落下を疑うことができたのですが、地震以前から二軒小屋古墳の玄室床面にはおびただしい数の石材が散らばっています。

そうした石材のなかに、地震で落下したものはないのでしょうか。

その確認は、地震前の写真と現在の壁体とを目視で比べていくことでしか達成できません。

未指定の古墳でありますから、熊本市の職員の方も、なかなか業務では確認作業を行うことができないと思います。

地震による文化財被災状況の確認、そして被災箇所の特定はとても難しい、、、

それをあらためて実感した今日の午前でした。

熊本市二軒小屋古墳 玄室石材 落下状況1

熊本市二軒小屋古墳 玄室石材 落下状況2