理事の杉井です。

記事を更新しよう、しようと思いながら、2ヶ月が経ってしまいました。

そうこうしている間に、6月18日の朝7時58分、大阪府北部で最大震度6弱の地震が発生、尊い人命が失われ、多数の家屋、ライフラインに被害がありました。

多くの文化財にも被害が及んでいるようです。

その翌日、19日の午後、熊本は大雨でした。

私はそんななか、八代市の有佐大塚古墳の発掘調査現場を見学させていただきましたが、その帰りの道中、車の運転が困難なほどの雨に襲われました。

そうした大雨が直接の引き金になったのでしょう。

2年前の熊本地震ですでに傾いていた熊本城の元太鼓櫓が、20日の午後、倒壊しました。

元太鼓櫓は、2003年12月に復元された建物で、熊本城の二の丸広場から天守閣に向かう通路右手にありました。熊本地震後は、崩壊した石垣、傾いた建物のため、通路は通行禁止となっていました。

私は、元太鼓櫓の倒壊を夜のニュースで知ったのですが、被災古墳の復旧に関わっているものとして、とても人ごとには思えませんでした。

積み石が割れたり落ちたりし、また壁面が孕んでいると思われる石室に入って、被災状況の確認を行ったりしていますが、そうした石室もいつ崩れるかわからない、、、

また、修復をしたとしても、それで本当に安全だといえるのか。

地震で被災していなくても、古墳の石室には身の危険を覚えるようなものもありますから、今回の地震で被災した石室を、どの程度まで修復すれば安全が保証できるのか。

そもそも、安全を保証してもよいのか。

そんなことを、痛感させられた元太鼓櫓の倒壊でした。

ようやく今日の朝、熊本県での会議の前に元太鼓櫓の様子を見に行くことができました。

文化財を安全に守り、公開していくことは大変に難しい。

そう思いながら、倒壊した櫓をながめていました。

倒壊する前の熊本城・元太鼓櫓

(2018年5月13日撮影)

2018年6月20日に倒壊した熊本城・元太鼓櫓

(2018年6月27日撮影)

坂教生学発第52号

平成30年6月11日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長藤沢敦様

坂東市長木村敏文

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書について(回答)

一般財団法人日本考古学協会の皆様におかれましては、「自主・民主・平等・互恵・公開の原則」を第一義に掲げられ、1948年の設立以来、考古学の発展と文化財保護精神の涵養に御尽力されておりますことに感謝申し上げますとともに、その活動に対しまして、心からの敬意を表する次第であります。

この度は、埋蔵文化財保護対策委員会の皆様より、貴重な御意見をお寄せいただきまして誠にありがとうございます。沓掛神明地区につきましては、本年3月の確認調査により、大規模な環状盛土遺構であることが確認されました。市といたしましても、非常に重要な遺跡であるとの認識を新たにしたところでございます。

一方で、当該地区におきましては、平成29年3月に「沓掛神明地区土地区画整理事業施行に関する条例」が制定されております。条例制定にあたりましては、平成25年2月、当該地区住民から道路及び水路等の整備についての要望を受け、地元住民等との協議を重ねた結果、土地区画整理事業により一体的な整備を行うとの方針が決定し、事業計画の策定に至ったという経緯がございます。

このようなことから、土地区画整理事業の進退につきましては、神明遺跡の重要性を踏まえた上で、改めまして地元住民等と協議を進めていきたいと考えております。

また、神明遺跡の保存・活用につきましては、これらの協議結果や地元住民等の意向も踏まえつつ、茨城県教育庁文化課など関係機関の助言・指導をいただきながら、方法等について検討してまいりたいと考えております。

今後も、市民の皆様からの御意見、御要望を伺いながら、住みよいまちづくりに取り組んで参りたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、神明遺跡の保存・活用を進めるにあたりましては、貴協会の御支援を賜れれば幸いに存じます。

坂教生学発第52号

平成30年6月11日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦 様

坂東市長 木村 敏文

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書について(回答)

一般財団法人日本考古学協会の皆様におかれましては、「自主・民主・平等・互恵・公開の原則」を第一義に掲げられ、1948年の設立以来、考古学の発展と文化財保護精神の涵養に御尽力されておりますことに感謝申し上げますとともに、その活動に対しまして、心からの敬意を表する次第であります。

この度は、埋蔵文化財保護対策委員会の皆様より、貴重な御意見をお寄せいただきまして誠にありがとうございます。沓掛神明地区につきましては、本年3 月の確認調査により、大規模な環状盛土遺構であることが確認されました。市といたしましても、非常に重要な遺跡であるとの認識を新たにしたところでございます。

一方で、当該地区におきましては、平成29年3月に「沓掛神明地区土地区画整理事業施行に関する条例」が制定されております。条例制定にあたりましては、平成25年2月、当該地区住民から道路及び水路等の整備についての要望を受け、地元住民等との協議を重ねた結果、土地区画整理事業により一体的な整備を行うとの方針が決定し、事業計画の策定に至ったという経緯がございます。

このようなことから、土地区画整理事業の進退につきましては、神明遺跡の重要性を踏まえた上で、改めまして地元住民等と協議を進めていきたいと考えております。

また、神明遺跡の保存・活用につきましては、これらの協議結果や地元住民等の意向も踏まえつつ、茨城県教育庁文化課など関係機関の助言・指導をいただきながら、方法等について検討してまいりたいと考えております。

今後も、市民の皆様からの御意見、御要望を伺いながら、住みよいまちづくりに取り組んで参りたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、神明遺跡の保存・活用を進めるにあたりましては、貴協会の御支援を賜れれば幸いに存じます。

坂教生学発第52号

平成30年6月11日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦 様

坂東市教育委員会教育長 倉持 利之

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書について(回答)

一般財団法人日本考古学協会の皆様におかれましては、「自主・民主・平等・互恵・公開の原則」を第一義に掲げられ、1948年の設立以来、考古学の発展と文化財保護精神の涵養に御尽力されておりますことに感謝申し上げますとともに、その活動に対しまして、心からの敬意を表する次第であります。

この度は、埋蔵文化財保護対策委員会の皆様より、貴重な御意見をお寄せいただきまして誠にありがとうございます。沓掛神明地区につきましては、本年3 月の確認調査により、大規模な環状盛土遺構であることが確認されました。市といたしましても、非常に重要な遺跡であるとの認識を新たにしたところでございます。

一方で、当該地区におきましては、平成29年3月に「沓掛神明地区土地区画整理事業施行に関する条例」が制定されております。条例制定にあたりましては、平成25年2月、当該地区住民から道路及び水路等の整備についての要望を受け、地元住民等との協議を重ねた結果、土地区画整理事業により一体的な整備を行うとの方針が決定し、事業計画の策定に至ったという経緯がございます。

このようなことから、土地区画整理事業の進退につきましては、神明遺跡の重要性を踏まえた上で、改めまして地元住民等と協議を進めていきたいと考えております。

また、神明遺跡の保存・活用につきましては、これらの協議結果や地元住民等の意向も踏まえつつ、茨城県教育庁文化課など関係機関の助言・指導をいただきながら、方法等について検討してまいりたいと考えております。

今後も、市民の皆様からの御意見、御要望を伺いながら、住みよいまちづくりに取り組んで参りたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、神明遺跡の保存・活用を進めるにあたりましては、貴協会の御支援を賜れれば幸いに存じます。

歴史教科書を考える 第16号

2018.5.27 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会

昨年発行した『歴史教科書を考える』第15号では、第81回総会(帝京大学)から第83回総会(大正大学)までのポスターセッションの内容について、その概略を紹介した。また、2016年度において提出した2つのパブリックコメント(2016年10月、2017年3月)について資料を提示した。

本号では、2017年度大会(10月 宮崎公立大学)・第84回総会(明治大学)におけるポスターセッションの内容、および2018年2月に文部科学省に対しておこなった小学校第6学年の社会科教科書に関する申し入れについて、その概略を述べていきたい。

1.ポスターセッションについて

・2017年度大会(10月、宮崎公立大学) テーマ「現行小・中学校歴史教科書における中世以降の考古学資料の扱い」

・2018年第84回総会(5月、明治大学) テーマ「現行小・中学校歴史教科書における中世以降の考古学資料の扱い」

はじめに

社会科・歴史教科書等検討委員会では、歴史教育における現状と問題点を明確にし、日本考古学協会として取り組むべき課題を提示するため、小学校および中学校の歴史教科書の内容を分析・検討してきた。これまでは、主に旧石器時代から古墳時代にかけての各教科書における記述や写真・図などを検討対象としてきた。古代以降については内容を改訂の都度確認しているものの、こうした発表は行ってこなかった。古代については、宮都や古代寺院に関する記述がどの教科書でも比較的豊富に見られ、特に大きな差異を見出すことはできなかったので、今回は、新たな試みとして小・中学校歴史教科書において、中世から現代までの中で考古学資料がどの程度扱われているのかを検討することにした。

小学校教科書について

今回検討した小学校6年生用社会科(歴史)教科書4社において、中世以降のページに考古学の成果が反映された事例として、遺跡・遺物そのものが掲載されている例はきわめて少なかった。その中で、石塁(防塁)が4社すべてで扱われているのが目立った。また、教育出版では、「地域に残る戦争遺跡」として、掩体壕(東京都府中市)の写真が掲載されているのが、「原爆ドーム」を除いて、戦争遺跡が掲載されている小・中学校歴史教科書通じて唯一の事例であり、特筆される。

中学校教科書について

中学校歴史教科書8社では、共通して取り上げられている事例がいくつかみられた。石塁の写真は8社中5社が、「てつはう」の写真は4社が掲載し、そのうち日本文教出版は、加えて長崎県鷹島沖の沈没元船を特集で取り上げている。

また、日本列島の北と南の異なる文化に関する注目すべき掲載事例としては、室町時代の貿易を扱ったページで、志苔館やその他の道南十二館、そこから出土した埋蔵銭について掲載した教科書が複数見られる。また、教育出版、帝国書院の2社は、オホーツク文化について詳細に記述し、クマの彫像の写真を掲載している。

中世では、日本文教出版と育鵬社が、特集ページとして、草戸千軒遺跡を博物館と合わせて紹介している。また、世界文化遺産に登録された石見大森銀山も3社が取り上げている。東京書籍が近・現代の記述で、広島での平和学習に続いて、「人権・平和」学習の特集で「北海道とアイヌ民族の歴史」のページを設け、北海道の原始以降を概観すると共に、擦文土器の写真を紹介している。

まとめ

小・中学校ともに、江戸時代以降に考古学資料を扱っている歴史教科書は、極めて少なく、わずかに広島藩蔵屋敷や箱根関所の復元模型、江戸の木樋の写真が見られるのみである。

明治時代以降は、東京書籍が地域学習の事例の中で神戸市のレンガ造りの下水管を取り上げているのが唯一の例である。

言うまでもなく、中世の京都・鎌倉・博多などの都市、近世の江戸・大坂や各地の城下町などの調査成果、明治時代以降でも、旧新橋駅や各地の鉄道遺跡など多様な考古学資料の蓄積が見られ、子どもたちに歴史的理解を促すのに適した資料が数多くあるといえる。

子どもたちが歴史を学ぶ身近な題材として、その場所に立って、あるいは手に触れて体感できる考古学資料が教科書に扱われることは、子どもたちのより豊かな学びにつながると期待できる。今後、掲載例が増加するよう、我々も努力していきたい。

小学校教科書における中世以降の考古学資料の写真・図など

| ||||

東京書籍 | 教育出版 | 日本文教 | 光村図書 | |

| 石塁(防塁) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| てつはう | ○ |

| ○ |

|

| 鷹島神崎遺跡の元軍船 | ○ |

|

|

|

| 石見銀山 | ○ |

|

|

|

| 箱根関所の復元 | ○ |

|

|

|

| 一里塚 |

| ○ |

|

|

| 品川台場 |

| ○ |

|

|

| 東京駅 |

| ○ |

|

|

| 地域に残る戦争遺跡(東京都) |

| ○ |

|

|

中学校教科書における中世以降の考古学資料の写真・図など

| ||||||||

東京書籍 | 教育出版 | 日本文教 | 帝国書院 | 清水書院 | 自由社 | 育鵬社 | 学び舎 | |

| 博多で発掘された磁器 |

|

|

|

|

|

|

| ○ |

| 武士の館復元模型 |

|

|

| ○ |

|

|

|

|

| 石塁 | ○ | ○ | ○ |

|

| ○ | ○ |

|

| てつはう |

| ○ | 特集 | ○ |

|

| ○ |

|

| 埋蔵銭(鴻巣市) |

|

|

|

|

|

|

| ○ |

| 元の大都復元 |

|

|

|

|

|

| ○ |

|

| 博多鴻臚館 |

|

|

| 特集 |

|

|

|

|

| 新安沈没船 |

| ○ |

| 特集 |

|

|

| ○ |

| オホーツク文化クマ彫像 |

| ○ |

| ○ |

|

|

|

|

| 十三湊航空写真 |

| ○ | ○ |

|

|

|

| ○ |

東京書籍 | 教育出版 | 日本文教 | 帝国書院 | 清水書院 | 自由社 | 育鵬社 | 学び舎 | |

| 志苔館 |

| ○ | ○ |

|

|

|

|

|

| 勝山館復元図 |

|

|

| ○ |

|

|

|

|

| その他道南十二館 | ○ |

|

|

|

|

|

|

|

| 志苔館埋蔵銭 | ○ | ○ |

|

|

|

|

|

|

| その他埋蔵銭 |

|

|

|

|

|

|

| ○ |

| 草戸千軒 | ○ |

| 特集 |

|

|

| 特集 |

|

| 今帰仁城 | ○ |

|

|

|

|

| ○ |

|

| 石見銀山 |

| 特集 | ○ |

| ○ |

|

|

|

| 一乗谷 | 特集 |

|

|

|

|

|

|

|

| 原城 |

|

|

| 特集 |

|

|

|

|

| 城下町姫路 |

|

| 特集 |

|

|

|

|

|

| 広島藩蔵屋敷模型 |

|

|

|

|

| ○ |

|

|

| 浅間山噴火人骨発掘作業 | ○ |

|

|

|

|

|

|

|

| 江戸の木樋 |

|

|

| 特集 |

|

|

|

|

| 神戸レンガ下水管 | 特集 |

|

|

|

|

|

|

|

| 北海道とアイヌ民族の歴史・擦文土器 | 特集 |

|

|

|

|

|

|

|

| 文化財修復 |

|

| 特集 |

|

|

|

|

|

身近な地域の歴史の舞台 (戦国期寺院跡) |

|

|

| 特集 |

|

|

|

|

2.2018年2月に文部科学省に対して提出した小学校第6学年の社会科教科書に関する申し入れについて

2016年10月「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に対するパブリックコメントおよび、2017年3月「小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案」に対するパブリックコメントにおいて、様ざまな申し入れをおこなったことは『歴史教科書を考える』第15号で述べたとおりである。なかでも、小学校学習指導要領案に「起源」という視点が新たに示されたことを評価しつつ、その始まりである日本列島における人類の出現、旧石器時代を学ぶことは不可欠であり、人類の発生から始まる歴史を社会科の学習に明確に位置づけ、人類の歩みをグローバルに考える視点を育むことを小学校学習指導要領および同解説に盛り込むことを強く要望した。

日本考古学協会は、上記のパブリックコメント以前にも、文部科学省に対して同様の主張を繰り返し述べてきた。2002年より使用の小学校社会科教科書の本文から旧石器・縄文時代の記述が削除された。その後2008年改訂の小学校学習指導要領において、「狩猟・採集や農耕の生活」が示されたことで、小学校社会科において縄文時代を扱うことが明文化された。しかしながら、旧石器時代は削除されたままなのである。日本考古学協会は、このことに関する要望書および改正案等を幾度となく文部科学省に送付したが、それに対する回答は現在まで得られていない。本委員会としては中央教育審議会教育課程部会での審議のまとめ公表後と、文部科学省の学習指導要領改訂案公表後のパブリックコメントへの準備等、常置委員会としてその設立の趣旨を全うすべく、今後もあらゆる形で活動内容を広げていかなければならない。

少しでも状況を変えるべく多方面にアプローチしていく必要性を感じているなか、本委員会メンバーより文部科学省のホームページ内「教科書に関する意見・問い合わせ」入力フォームの存在が知らされた。そこで、本委員会として小学校第6学年の社会科教科書本文・年表に旧石器時代を記述してほしい旨を、改めて文部科学省へ申し入れることとした。以下に入力した内容を示しておく。

文部科学省

以下の内容で承りました。

種別 御意見・御要望

氏名 日本考古学協会社会科・歴史教科書等検討委員会

氏名(フリガナ) ニホンコウコガクキョウカイシャカイカ・レキシキョウカショトウケントウイインカイ

メールアドレス hyoukasyo@archaeology.jp

件 名

小学校第6学年の杜会科教科書本文・年表に旧石器時代を記述してほしい

内 容

第6学年の内容(2)ア(ア)「狩猟・採集や農耕の生活」に関して

日本列島における人類の出現、すなわち旧石器時代について、正規の単元の中で学習ができるように各出版社刊行の教科書本文に記述するとともに年表に位置付けていただきたい。

趣 旨

現行の学習指導要領においても、狩猟・採集や農耕の生活は明示されており、各教科書会社の記述は、授業時間の学習としては縄文時代からとなっています。しかしながら、日本列島における人類の出現は遅くとも4~3万年前にさかのぼり、狩猟・探巣の生活は旧石器時代から始まっています。

平成29年6月に示された新学習指導要領解説社会編(以下解説)には、第 6学年の内容(2)ア(イ)「思考力、判断力、表現力等」に関わる内容について、「世の中の様子に着目するとは、例えば、いつから始まったか<中略>ついて調べることである。」(解説109頁1行目)とあります。身に付けさせたい「思考力、判断力、表現力」を育むためにも、もともとはヒトが住んでいなかった日本列島で人類の歴史が「いつから始まったか」を調べることは有意義と考えます。同様に(2)ア(イ)「思考力、判断力、表現力等」に関わる内容について、「代表的な文化遺産に着目するとは、例えば、誰がいつ頃作ったか、何のために作ったか、歴史上どのような意昧や価値があるかなどの問いを設けて<中略>国宝、重要文化財に指定されているもの」(解説1 09頁1 0行目)に関しては、最古の重要文化財の一つである旧石器時代の石器を調べ、似た機能を持つ様々な時代の道具と比較させるなど、例示された問いを設けることで。身に付けさせたい「思考力、判断力、表現力」を育むことができると考えます。

内容(2)ア(シ)に関連して、「遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べまとめることとは、<中略> 」(解説109頁19行目)とあり、身に付けさせたい「技能」を育むためにも、教科書本文とともに年表にも身近な地域に最初に住んだ人々の歴史として旧石器時代を位置付ける必要があると考えます。

本号では、2017年度の本委員会の活動内容を紹介してきた。今後、新学習指導要領およびそれに基づいて発行される教科書の内容について、本委員会さらには日本考古学協会として注視し、検討を加えていくとともに、様ざまなアプローチをしていきたい。

文第521号

平成30年5月24日

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦 様

茨城県教育委員会教育長

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書について(回答)

平成30年5月10日付け埋文委第1号で茨城県知事及び茨城県教育委員会教育長あて要望のあった標記の件につきましては,下記のとおり回答いたします。

記

坂東市では,周知の埋蔵文化財包蔵地「神明遺跡」に係る確認調査の結果を踏まえ,今後の土地区画整理事業計画について,関係部局及び地域住民と協議の上,方針を検討していると伺っております。

県としては,文化財保護法に基づく遺跡の取扱いについて,市と連絡を取り合い,必要な助言及び指導を行ってまいります。

埋文委 第1号

2018年5月10日

文化庁長官 宮田 亮平 様

茨城県知事 大井川和彦 様

茨城県教育長 柴原 宏一 様

坂東市長 木村 敏文 様

坂東市教育委員会教育長 倉持 利之 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書について

標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上極めて重要な内容をもつものでありますので、貴殿におかれましては、適切な保存と活用に関する対策が速やかに講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置、対策については2018年5月24日(木)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

一、別添書類 一通

以上

埋文委 第1号

2018年5月10日

文化庁長官 宮田 亮平 様

茨城県知事 大井川和彦 様

茨城県教育長 柴原 宏一 様

坂東市長 木村 敏文 様

坂東市教育委員会教育長 倉持 利之 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤 沢 敦

坂東市神明遺跡の保存に関する要望書

茨城県坂東市に所在する神明遺跡は、縄文時代後・晩期の土器塚として知られていた遺跡です。この度、神明遺跡東半部に土地区画整理事業が計画されたことから、事業に先立ち確認調査が実施されました。調査に拠ると、遺跡はロームと黒色土を互層状に1m以上盛っていることがわかりました。盛土間には炉跡が検出され、その周辺に骨片が散布するなど、環状盛土遺構に特徴的な現象が認められました。こうした確認調査の結果、神明遺跡は中央低地をとりまく東西約270m、南北約170mに盛土が廻る、環状盛土遺構であることが明らかとなりました。また、環状盛土中に土器が敷き詰めたような面があるなど遺物が大量で、石剣・石棒、玉類、土偶など祭祀に関わるとみられる遺物が数多く出土していることも判明しました。さらに、環状盛土遺構の縁辺部に縄文時代晩期の住居跡が構築されていることから、本遺跡は祭祀施設と複合した拠点的な集落遺跡と考えられます。これまで、環状盛土遺構はそれと認識されずに調査が行われることが多く、実態分析に必要な情報がほとんど蓄積されておらず、環状盛土遺構の性格さえ明確になっていないのが現状です。そうした意味で、事前に環状盛土の遺跡であることが分かり、保存状態も良好な神明遺跡は、環状盛土遺構の性格を解明する上で好条件にある稀有な遺跡ということができるでしょう。また、環状盛土遺構は利根川流域を中心に分布していますが、坂東市内には環状盛土遺構が4遺跡も存在し、他の自治体と比べても多く、考古事象からみた市の個性となっています。今後、歴史文化を活かした地域再生にとって、神明遺跡は極めて重要な資源とみなすことができます。

以上のことから、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、きわめて重要な遺跡である坂東市神明遺跡の保存・活用に関して、下記のことを要望します。

記

1.土地区画整理事業を中止し神明遺跡を保存すること。

2.神明遺跡を通して地域理解を促進する遺跡利用マネジメントを推進すること。

以上

埋蔵文化財保護行政に関わる職員を採用する側の意識調査(2018.5)

理事の杉井です。

2年前の今日、2016年4月14日の午後9時26分、平成26年熊本地震の前震が起こりました。

今、午後7時過ぎだから、約2時間半後、、、

それを思うと、少々身構える気持ちと同時に、とても厳粛な心持ちになります。

3月27日、熊本県が「熊本地震震災ミュージアムの実現に向けた基本方針」を公表しました。以下に貼り付けておきます。

理事の杉井です。

4月9日の午前1時32分に発生した島根県西部地震による文化財被害について、10日の深夜、中国新聞社のウェブサイトで報道がなされました。

現段階では、下記のページで記事を読むことができます。

https://this.kiji.is/356454678445507681?c=220450040231249399

その根拠資料は、島根県防災危機管理課が発表した「島根県西部を震源とする地震に係る被害状況等について(第5報)」と思われますので、その該当箇所を以下に貼り付けておきます。

理事の杉井です。

昨年度に引き続き、今年度も桜の開花に合わせて熊本城・行幸坂の一般開放が行われています。

先週末の3月24・25日、そして今週末の3月31日・4月1日。

3月25日は熊本大学の卒業式・修了式でしたが、夜の飲み会前に、行幸坂を歩いてきました。ついでに熊本城のまわりも一周。約1時間半。

ぽかぽか陽気の満開の桜のもと、熊本城の復旧に向かう姿、まだ手つかずのままの姿を眺め、カメラに収める人々の姿が印象的でした。

昨年も感じたことですが、復旧過程を公開し、また桜の季節には安全に十分注意しながらも可能な限り市民・県民の思いにこたえようとする熊本城調査研究センターをはじめとする関係各位のご努力に頭が下がる思いです。

少しずつですが、復旧に向けて歩を進めています。

ぜひ皆さん、その様子をみにいらして下さい。

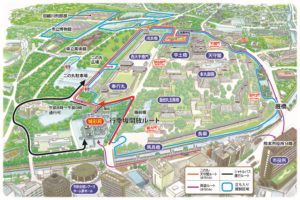

熊本城マップ~行幸坂の開放ルート

開放された熊本城・行幸坂

開放された行幸坂を歩く人々

足場に覆われた飯田丸五階櫓

被災した当時のままの石垣を見つめる人々

被災した当時の姿のままの西大手櫓門とそれを眺める人々

宙に浮いたようになっている小天守