埋文委第2号

2017年12月12日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

長崎県知事 中 村 法 道 様

長崎県教育委員会教育長 池 松 誠 一 様

長崎市長 田 上 富 久 様

長崎市議会議長 野 口 達 也 様

長崎市教育委員会教育長 馬 場 豊 子 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦

長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望について

標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容を有するものであり、貴殿におかれましては、適切な保存の対策が講じられることを要望いたします。

なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置および対策につきまして、2017年12月25日(月)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。

記

一、別添書類一通

以上

埋文委第2号

2017年12月12日

文化庁長官 宮 田 亮 平 様

長崎県知事 中 村 法 道 様

長崎県教育委員会教育長 池 松 誠 一 様

長崎市長 田 上 富 久 様

長崎市議会議長 野 口 達 也 様

長崎市教育委員会教育長 馬 場 豊 子 様

一般社団法人日本考古学協会

埋蔵文化財保護対策委員会

委員長 藤沢 敦

長崎市小島養生所関連遺構の保存に関する要望書

日本考古学協会は、長崎市立仁田佐古小学校建て替え用地に所在する小島養生所関連遺構の適切な保存を、強く要望します。

小島養生所並びに医学所、分析究理所は、近代日本最初の西洋式医学校即ち大学であります。

ポンぺ、ボードウィンに始まり、その流れを受け継いだ長与専齋は明治政府の中で初代衛生局長となって日本の近代医療制度の確立に大きな足跡を残しました。

江戸時代の日本で、唯一西洋に聞かれた長崎において、地の利、学術的ベースを持っていたからこそできた施設であり、近代日本医学発祥の地として高く評価されます。

この度、長崎市が長崎(小島)養生所を文化財に指定され、その一部の保存計画を示されたことに敬意を表します。しかし、その後の未調査部分(養生所に隣接する医学所・分析究理所)の調査が進展し、分析究理所の遺構が予想以上に残存することが明らかになりました。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、小島養生所と一体の学術的価値を有する関連遺構について、長崎市の歴史的文化遺産として将来にわたり活用されるよう、以下のことを要望します。

記

- 長崎市小島養生所に隣接する関連遺構群を現地保存すること。

- 日本の近代化遺産としてだけでなく、日蘭友好のシンボルとして今後の整備、活用をおこなうこと。

以上

理事の杉井です。

11月1日、このブログにおいて、熊本地震に係る震災復興住宅建設にかかわって調査されていた宇城市大塚台地遺跡で弥生時代終末期の墓域が検出されたこと、そしてその現地説明会の開催が企画されたことをお知らせしました。

その墓域の保存が決定しました。

ネットでは、下記のリンクで、保存決定を知らせるテレビニュースの映像を見ることができます。

(しばらくすると消されてしまうかもしれませんので、視聴する方はお早めに、、、)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171201-00000003-rkkv-l43

http://rkk.jp/news/backno_page.php?id=NS003201711300014230111

ニュースでは「災害公営住宅の建設が遅れることになります」と述べられています。

でも、調査員の方がおっしゃっているように、けっしてそのようなことではないと考えています。

困難な条件での調査を実施され、遺跡を後世に残すことを決断された関係各位に敬意を表したいと思います。

理事の杉井です。

11月12日の日曜日、福岡県朝倉市を訪れました。

11~12日と筑後川中流域の古墳見学会(第43回九州古墳時代研究会)を実施したのですが、その終了後に訪問。

少しの時間でしたが、今年7月5日に発生した九州北部豪雨による文化財被害の一端を知ることができました。

朝倉市の文化財被害の状況については、10月の2017年度日本考古学協会宮崎大会で開催された埋蔵文化財保護対策委員会情報交換会でうかがっていました。

その報告を聞き、やはり自らの目で見ておかなければならないとの気持ちを強くしていました。

訪問できたのは、「堀川用水及び朝倉揚水車」と「普門院本堂」。

前者は国指定史跡、後者は国指定重要文化財となっています。

「堀川用水及び朝倉揚水車」の構成要素の1つである「三連水車」に関しては、その被害の状況が新聞等でもさかんに報道され、また復旧されたことも報道されていたので、おおよその状況は知っていました。

写真1 三連水車の現状(2017.11.12)

写真2 普門院本堂の現状(2017.11.12)

写真3 普門院境内の様子(2017.11.12)

写真4 北川河岸の現状(2017.11.12)

写真1がその「三連水車」の様子。

観光客が戻ってきていることを知ることができました。

でも、周囲の畑にはまだ土砂が堆積したままのところもあって、水害の爪痕を感じながらの見学でした。

写真2は「普門院本堂」。

土石流が境内に流れ込み、建物への直接の被害はなかったそうですが、土砂が床下に流入したとのこと。

境内を歩くと、土石流の後片付けが各所でなされており、おそらく被災した当時のままの石橋の欄干を見ることができました(写真3)。

写真4は、普門院から山を下ってきたところを流れる北川河岸の現状。

川面の土砂は除去されつつありましたが、家屋を埋める土砂はまだ残されたままでした。

その砂に埋まる家屋を見て、直下型地震による被災の仕方と土石流による被災の仕方の違いに、ハッとさせられました。

東日本大震災の津波による被災地を歩いて、原発事故による避難区域を歩いて、熊本地震を経験して、そして今回、朝倉市を訪問して、災害の種類によって文化財が受ける影響もさまざまであることにあらためて思いが至りました。

どのようにして災害から文化財を守るのか。

その難しさを痛感しながら、夕暮れの朝倉市をあとにしました。

理事の杉井です。

今日から11月。

朝夕がめっきり涼しくなってきました。

平成28年熊本地震の発生から、1年半が経過。

日頃の忙しさのなかに身を置いていると、地震をもうだいぶ以前のことのように感じている自分がいて、ときどきハッとしてしまいます。

ある一面、人はつらい経験を忘れることでその生を生きることができるのだとは思いますが、でも、歴史学の世界に身を置いている我々としては、何とか後世に伝えていくことも忘れてはなりません。

さて、10月13日付けの熊本県の発表では、9月末日での公費解体の進捗率は86.9%とのことで、今年度中にはすべての解体が終了する予定とされています(下記ページ参照)。

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15656.html

そうしたなか震災復興住宅の建設も進められていて、その1つである宇城市の建設予定地にて埋蔵文化財の発掘調査が行われています。

10月20日付けでその調査成果が報道機関に提示され(図1)、新聞でも報道されました(下記ページ)。

https://mainichi.jp/articles/20171028/ddl/k43/040/281000c

その遺跡は、宇城市にある大塚台地遺跡。

地震で被災した松橋大塚古墳からすぐの場所に位置します(図2)。

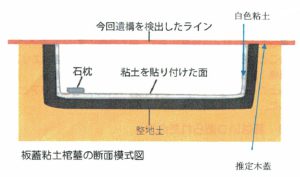

弥生時代終末期の方形周溝墓のほか、「粘土棺墓」と名付けられた、きわめて地域色の強い埋葬施設が検出されています。類例は、宇土市境目遺跡にあります(図3~6)。

写真1 大塚台地遺跡調査成果の報道資料

写真2 大塚台地遺跡の位置

写真3 大塚台地遺跡調査風景

写真4 大塚台地遺跡検出の「粘土棺墓」1

写真5 大塚台地遺跡検出の「粘土棺墓」2

写真6 「粘土棺墓」断面模式図

そうした調査成果も注目されるところですが、それ以上に注目すべきなのは、現地説明会の開催が計画されたことだと思います。

残念ながら、台風22号の接近で、現地説明会は中止になりましたが、たとえ災害復旧に関わる調査であっても市民の皆様にその成果を知っていただくことはとても大切なことだと思いますし、でもこれまでの震災でも現地説明会の実現にはさまざまな困難があったと聞いていますから、熊本県・宇城市等関係各位のご努力に頭が下がる思いです。

願わくは、何らかの別の機会をとらえて説明会が開催されれば、それほど素晴らしいことはありません。

現地説明会の中止を残念がる声がネットにも上がっています(下記ページ)。

http://norinori123.otemo-yan.net/e1051731.html

今年の2月14日付けの読売新聞には「熊本地震 埋蔵文化財 復興に難題」との見出しが躍りました(下記ページ)。

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/feature/TO001139/20170214-OYS1T50002.html

でも、地域社会が復興するうえで、その土地がもつ歴史は、人が自らの暮らす土地に愛着をもち、その地域を誇りに思うための拠り所となるものです。

ですから、復興は急がれるべきですが、と同時に、土地の歴史を明らかにするための事前調査もおろそかにすることはできません。

そういった埋蔵文化財調査の重要性を市民の皆様に知っていただくためにも、現地説明会の開催はきわめて重要な意味をもつものでした。

今後も、こうした機会が可能な限り設定されればと願っています。

理事の杉井です。

8月下旬から9月上旬、阿蘇市の上御倉古墳で、実習調査を行っていました。

後期の横穴式石室墳の墳丘測量調査です。

その上御倉古墳は、國造神社のすぐとなりにあります。

國造神社も昨年の熊本地震で被害を受けました(写真1)。

灯籠が倒れていましたが、それは写真のように、元の姿に(写真2)。

少しずつですが、着実に復興へ向かっていることが実感され、とてもうれしく思いました。

思えば、昨夏中止した上御倉古墳での調査ですが、今夏それを実施できたのも、復興の歩みの1つなのかもしれません。

写真1 2016年5月6日の國造神社

写真2 2017年9月6日の國造神社

もう1つ、復興なった鳥居の写真を出しておきます。

南阿蘇村にある下田西野宮神社。

昨年度末に訪れたときには、元の姿に戻されていました(写真3・4)。

少しずつですが、復興の歩みを実感したそのときでした。

写真3 2016年6月26日の下田西野宮神社

写真4 2017年3月17日の下田西野宮神社

理事の杉井です。

8月8日、熊本大学の前期の授業が終了しました。

とはいえ、バタバタしていて、このブログの更新がままなりませんでした。

ようやく時間が少し空いたので、8月22日の今日、午前中に肥後銀行本店の「肥後の里山ギャラリー」で開催されている「阿蘇神社展-刀剣の美-」を見学に行きました。私が整理作業に携わった長目塚古墳出土遺物も展示されていました。

ところで、この展示においても、阿蘇神社の被災状況が紹介されていましたが、刀剣ファンの皆様にも、そういった被災文化財の現状を知っていただければと思います。

その足で、熊本城を訪れました。

近くにいながらも、熊本城をじっくり見るのはゴールデンウィーク以来。3ヶ月半ぶりでした。

その間に変わったことの1つに、「復興見学ルート」の案内が各所に設置されたことがあります(写真01)。それにともなってかどうかは分かりませんが、二の丸広場のフェンスの前には、歩道が設けられていました(写真02)。雨の日など、格段に散策しやすくなったのではないでしょうか。

写真01 熊本城 復興見学ルート(20170822)

写真02 熊本城 二の丸広場に設けられた歩道(20170822)

「復興見学ルート」は私の熊本城案内ルートとほぼ同じですが、これでおよそ1時間のコースです。これに、熊本市役所14階の展望ロビーを加えると、熊本城の全体を眺めることができて、さらによいコースになると思います。

このコースから少し外れるところには、二の丸御門跡と百間石垣もあります(写真03)。崩れた石垣をもっとも間近にみることができる場所の1つです。旧細川刑部邸の塀もまだ倒壊したままとなっています(写真04)。

写真03 熊本城 二の丸御門跡パノラマ(20170822)

写真04 熊本城 旧細川刑部邸(20170822)

もう1つ変わったことは、戌亥櫓の下にまで近づけるようになった点です(写真05・06)。被災した熊本城を訪れる方はとても多いですから、安全に配慮しつつ、立入制限が少し緩和されたことはとても喜ばしいことだと思います。

写真05 熊本城 少し緩和された立入制限(戌亥櫓付近、20170822)

写真06 熊本城 戌亥櫓(20170822)

また、以前は大天守のみが足場で覆われていましたが、今は小天守も覆われています。大天守の最上階は解体され、今、新たに造り直されています。その様子をみることができます(写真08)。

集められた石垣石材や栗石には草が生えていて(写真10)、植物の生命力の強さを感じてしまいます。同時に、手入れをしなければ少しずつ朽ちていくという人工物の宿命に思いが至ります。

奇跡の一本石垣で支えられた飯田丸五階櫓ですが、それを上から抱えるようにして支えていた鉄骨が解体され、今は下から支える足場が組まれています(写真12)。

写真07 熊本城 宇土櫓(20170822)

写真08 熊本城 大天守・小天守(20170822)

写真09 熊本城 二の丸広場の歩道より(20170822)

写真10 熊本城 集積された石垣石材と栗石に草萌える(20170822)

写真11 熊本城 馬具櫓・回転した標柱(20170822)

写真12 熊本城 南から飯田丸五階櫓を望む(20170822)

熊本城は、北から南に伸びる京町台地の南の先端に築かれています。

その京町台地を熊本城から少し北に歩いたところに(10分ほどでしょうか?)、地震直後、さかんに報道されたマンションがあります。1階部分が押しつぶされたその衝撃的な姿を覚えておられる方も多いのではないでしょうか。

まだ解体にまで進んでいないそのマンションをみて(写真13)、復興の歩みの困難さを痛感してしまいました。

写真13 京町台地の倒壊したマンション(20170822)

理事の杉井です。

台風5号が列島を横断しましたが、皆様のお住まいのところに大きな被害は出なかったでしょうか。

さて、熊本大学には国指定重要文化財の赤レンガ建物が4つあります。

五高記念館、化学実験場、工学部研究資料館、表門(通称、赤門)の4つです。

それらのうち、五高記念館、化学実験場、工学部研究資料館の3つが、熊本地震により大きく被災しました。五高記念館、化学実験場では煙突が落ち(写真1・2)、工学部研究資料館の壁には大きな亀裂が生じました(写真3・4)。

この8月、ようやく工学部研究資料館にて、復旧のための工事が始まりました(写真5)。7月に三次元レーザー計測が行われていましたので、そろそろ復旧作業が始まるのかな、と思っていたところでした。

でも、亀裂の入った煉瓦壁を、どのようにして修復するのでしょうか。関係する先生から情報を集め、また工事の経過を見守りたいと思います。

とはいえ、五高記念館と化学実験場は、まだ被災した当時の姿のまま。落下した煙突はシートにくるまれています。まだまだ先は長いと思います。

熊本大学では、工学部研究棟も被災し、建て替えが決定しています。

まだ解体は始まっていませんが、研究棟の皆さんはプレハブに移動して、研究や教育を続けておられます。エアコンの室外機がうなりを上げています。

考古学資料室の入っている建物への渡り廊下も被災していますが(写真6)、こちらの復旧工事もまだ始まっていません。渡り廊下の下の入口は、封鎖されたまま。

そろそろ1年4ヶ月が過ぎようとしています。

写真1 前震直後の五高記念館(2016.4.15)

写真2 本震直後の化学実験場(2016.4.18)

写真3 工学部研究資料館 壁面の亀裂①(2017.8.5)

写真4 工学部研究資料館 壁面の亀裂②(2017.8.5)

写真5 復旧工事が始まった工学部研究資料館(2017.8.5)

写真6 考古学資料室のある建物への渡り廊下(2017.8.5)

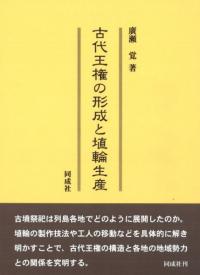

「第7回日本考古学協会賞」には、締切日までに8件の応募がありました。2017年2月16日(木)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞には廣瀬覚氏の著書『古代王権の形成と埴輪生産』、奨励賞に上條信彦氏の著書『縄文時代における脱殻・粉砕技術の研究』がそれぞれ推薦され、3月25日(土)の理事会で承認されました。各賞は、5月27日(土)の第83回総会において発表され、谷川章雄会長から賞状と記念品が授与されました。

受賞理由は、次のとおりです。

埴輪が古墳時代研究の重要な素材であるという認識はすでに形成されて久しく、これまでに多くの研究成果が世に問われている。当初は埴輪の成立を、弥生墳丘墓に配置された特殊器台や特殊壷からの変遷過程に見出す研究が注目された。つまり埴輪の起源論である。その後、埴輪は基本的には古墳築造時に配列することから、古墳の編年にとって古墳相互の年代的位置付けに有利であるとの認識も手伝い、川西宏幸氏の「円筒埴輪総論」が提示されるに至った。この画期的な研究によって全国の古墳相互の年代的関係が整理され、その後埴輪研究がより一層進展した。近年は埴輪の微細な相違、綿密な観察に基づいた手癖などの認定に基づいて、工人を特定し彼ら埴輪工人の組織論に及んでいる。

以上のように埴輪研究の現状は、人物埴輪に表現された服飾や装飾品に注目して古墳時代の服飾文化を復元するような過去の即物的研究を乗り越えて、埴輪起源論を始め、緻密な年代論から進んで工人の特定や彼らの組織を復元するという古墳時代の社会構造研究に及んでいる。ただし、これまでの研究では各地域の研究は盛んであったものの、古墳時代の中心である「畿内」と他地方との関係についての分析は、概略的な研究が示されたのみで、未だ十分な分析が行われたとは言い難い部分が残っていた。

本研究が最も優れた点は、以上の認識に基づいて埴輪を分析するに際し、大量の埴輪をしかも南九州から関東に及ぶ汎列島的規模で実際に実見観察した結果に基づいて分析していることである。これは遺物の分析にとっては当然のことではあるが、実際にこれだけの資料を渉猟することは並大抵のことではなく、著者の埴輪研究に対する真摯な姿勢と熱意の表れであると思われる。こうして得られた成果に基づき、生産体制の分析に進んだ上で、「王権」側と「地方」政権側との関係性の分析に及ぶ部分は、これまでの埴輪研究の成果をはるかに凌駕している。近年目立つ観念論ではなく、実証的分析をもとに王権のあり様に進んだ分析は、考古学の王道として今後の埴輪研究が必ず参照するべき基本的文献となるに相違ない。今後は本研究では触れていない後期古墳の埴輪についても分析を行い、古墳時代を通して王権の盛衰を追究してほしい。本研究は、そのような期待を抱かせるに十分な内容であり、日本考古学協会大賞に相応しい研究として推薦する。

磨石・敲石・石皿をはじめとする礫石器は、縄文時代の基本的な食料加工具の一つであり、縄文時代を通じて普遍的に使用された、いわばありふれた石器である。しかし、それらの具体的な機能・用途については、一般的に植物質食料の加工用と説明されているのみであり、多様な形態差やそれらの時間的・地域的変化が具体的に何に起因しているのかを解明した研究はこれまでなかった。本論は、10万点以上の膨大な礫石器を全国的な視野で網羅的に検討し、縄文時代の脱殻・粉砕技術の復元を目指した、前例のない総合的研究である。縄文時代の基礎的な生産技術とその特質の解明に寄与する基礎研究として、その意義は高く評価される。

本研究のとくに優れた点は、機能・用途の解明に迫る着実な研究方法に認められる。従前の研究が主に形態分類に基づくものであったのに対して、論者は上石・下石のセット関係という基礎的な視点に加え、複製石器による使用実験と使用痕観察に基づく実験考古学的方法、および野生植物利用にかかわる民具や民俗・民族例との比較照合に基づく民族考古学的方法を導入した。全国的に関連資料を実地に観察して基礎データを計画的に収集し、多様な礫石器の機能性と用法を実証的に捉えることに成功している。加工対象・加工目的・加工法・素材の相関関係を多角的視点から実証的に解明してモデル化したことは、礫石器研究の方法論を革新するものとして評価できる。

本論の研究目標は、単に加工対象や食品の種類を調べるだけでなく、地域植生や環境史を背景に成り立つ生業システムと適応戦略の中に、脱殻・粉砕技術を位置づけて理解することにある。特殊磨石・スタンプ形石器・北海道式石冠・扁平石器・石鹸形磨石などの特徴的な器種を取り上げて使用痕のパターンや比率を検討し、使用法の時期的・地域的様相を検討している。それを踏まえて縄文時代の脱殻・粉砕技術の変化と画期を捉え、萌芽期・開発期、展開期、拡散期の3段階に区分してマクロな変遷を説明している。そこには、堅果類の殻剥きなどの敲打作業を基本的用途としながら、次第に用法が効率化し、粉砕機能などを付加した道具を複合的に組み合わせる形で、技術が深化してきた過程が示されている。

論者が調べた民俗例によれば、礫以外に木槌や杵などを併用する場合も多く、脱殻・粉砕技術をより多角的に捉えるためには出土木製品の検討が課題となる。また、石皿の残留デンプンに着目した研究や、出土植物種子あるいは土器の種子圧痕など、異なる研究法とのクロスチェックも今後の課題となろう。そうした諸課題も本論の評価を損なうものではなく、むしろ今後の研究の発展性を予感させるものである。まさしく奨励賞にふさわしい意欲的研究であり、選考委員会として推薦する。

理事の杉井です。

国の重要無形民俗文化財に指定されている「阿蘇の農耕祭事」のなかの1つ、阿蘇神社の御田植神幸祭が、7月28日に行われました。

関係各位のご努力により、熊本地震が発生した昨年も例年通りに開催されていて、地震被害に負けない地域の力強さ、復興にかける人びとの思いが、強く胸に迫ってきます。

写真1の右にはシートで覆われた楼門、左には神殿がみえます。

楼門は今、慎重に解体されています。

神殿の前にあった拝殿も倒壊しましたが、こちらは文化財指定がなされていなかったこともあり、いちはやく、撤去されました。今後、使用可能な部材を用いながらの再建が予定されています。

写真2には、その楼門と神殿をのぞむ広場で行われた神楽の様子が、写真3には、豊作を祈願し神輿に稲束を投げる様子が写っています。

写真4にあるのは、神に捧げる食事を運ぶ宇奈利(うなり)の行列です。

復興なった阿蘇神社で御田植神幸祭が執り行われるとき、ようやく阿蘇神社に日常が戻ったと感じられるのでしょうか。

それまでの復興の道筋を、しっかりと目に焼き付けたいと思っています。

写真1 阿蘇神社 楼門(右)と神殿(左)

写真2 阿蘇神社 奉納される神楽

写真3 阿蘇神社 神輿に稲束を投げる

写真4 阿蘇神社 宇奈利(うなり)の行列

理事の杉井です。

2017年7月26日の今日、氷川町で野津古墳群・大野窟古墳に関する委員会でした。

その道中、昨年4月の熊本地震で被災した宇土市・船場橋をみてきました(写真2)。

船場橋は、馬門(まかど)のピンク石で築かれたとても美しい石橋です。

でも、地震でその欄干が倒壊し、また石組みに緩みやゆがみが生じました(写真1)。

今日現在、被災した当時の姿のままでしたが、今後、解体しての積み直しが予定されています。

熊本地震では多くの石橋が被災しています。

宇城(うき)市の下鶴橋は倒壊、そのあとの大雨で完全に流されてしまいました(写真5)。

美里(みさと)町の二俣橋は一部の石積みが崩れましたが、今年初めより、いったん解体しての積み直し作業が行われています(写真3・4)。

山都(やまと)町の通潤橋、豪快な放水で有名な石橋ですが、これについても復旧工事が始まっています。

復旧工事の様子を見学するための足場が組まれていて(写真6)、ちょうど今、石橋上面に造られた導水路をみることができます。

復旧工事の過程を公開するこうした取り組みは、文化財保護の意義を広く知っていただくうえで、とても大切なものだと思います。

写真1 宇土市・船場橋(2016.7.3)

写真2 宇土市・船場橋(2017.7.26)

写真3 美里町・二俣橋(2016.12.29)

写真4 美里町・二俣橋(2017.3.22)

写真5 宇城市・下鶴橋(2017.4.3)

写真6 山都町・通潤橋の展望足場(2017.6.3)